- 大森 靖司

-

コーポレートグループ ピープル・デベロップメント統括本部

コーポレートPD本部 本部長 - 2005年に人材紹介会社に入社。2010年よりインターネットサービス企業にて、100人から2000人規模までの採用活動を推進。2014年にヤフー株式会社に入社。ポテンシャル採用からキャリア採用までヤフーの全採用における母集団形成をリーダーとして主導。その後クリエイター向けの人事施策の企画運用、部門人事を経て、2022年4月より現職。労務・給与や採用業務等を管掌。

- 木下 学

-

コーポレートグループ ピープル・デベロップメント統括本部

ビジネスパートナーPD本部 人事企画部部長 - 2011年ヤフー株式会社中途入社。人事部門にて、新卒採用、給与厚生、人事企画の業務担当を経て、コマース事業領域のHRBPを担当。2019年より同担当領域の部長に就任し、PayPay事業の立ち上げやCOO配下のギグパートナー制度の導入に携わる。その後、組織・人財開発部長を経て、2022年4月より現職。

期待したのは、副業人材がもたらすオープンイノベーション

──ヤフーのギグパートナーには初回の募集から4,500人以上の応募があり、「事業プランアドバイザー」91名、「戦略アドバイザー」10名、「テクノロジースペシャリスト」3名と業務を開始。現時点での累計は150名に上っています。そもそもこのギグパートナーを始めたきっかけを教えてください。理由は大きく2つあります。

まず1つは、社会的背景として、働き方の多様性、なかでも「副業」というスタイルに注目したこと。ヤフーは社員の経験値を広げるという意図から、もともと副業を認めています。そこに2020年からコロナ禍が始まった。リモートワークやオンライン会議などの普及によって場所や時間の制約が減り、これまで一緒に仕事することがかなわなかった人たちとも、気軽にコラボレーションできるようになりました。「だったら、他企業で働いている方にもヤフーで副業する選択肢を提供するのもいいんじゃないか」、そう考えたのが最初のきっかけです。

もう1つは、オープンイノベーションに期待していること。ヤフーは幅広く事業を展開していますが、まだ実績や専門的な知見が十分ではないために、着手できていない分野もあります。

そこで、そのような領域に精通した社外の人財、つまりギグパートナーの方々と協業することで、オープンイノベーションを創出したいと考えました。

ギグパートナーの方々がもつ知識や経験に触れることで、ヤフーの社員が新たな可能性に気づき、さらに成長できる。そのような効果も期待しましたね。これまでは、異能人財をフルタイムで雇用することで経験値を社内に取り込んだり、顧問やコンサルタントとしてアドバイスをいただいたりといった方法しかなかった。今後はギグパートナーと協奏することで、これまで以上に幅広い領域で、自由に展開できるようにしたいと考えています。

普段接点がない人と本気で議論する

──初回の募集では、IT業界の著名人や現役医師、メーカー勤務者、海外で活躍しているクリエイターなどさまざまな方にギグパートナーとして参画いただきました。年齢も10歳から80歳まで、実に幅広いですね。協業を通して、どんな気づきやイノベーションが生まれましたか。経営陣たちは、社内だけでなく、社外とも経営課題を日常的に話し合える“壁打ち相手”を求めています。そこで、たとえば、当時COOだった小澤隆生(※現CEO)が管掌した事業プランアドバイザーは、「ヤフーのグループシナジーをさらに高めるための戦略やこれまでにない新しいメディアサービスの企画の立案を行うこと」をテーマにしました。

具体的な業務内容は、オンライン会議にて、コマース・メディア・金融事業の各領域についてのアドバイスをCOOに直言すること。このポジションには現役の高校生もいました。

たとえば、その高校生からは、「高校の指導要領が変わり、2022年度からは金融に関する教育が始まる。高校生が株式や債券、投資信託など、基本的な金融商品の特徴を学ぶようになる」という話があった。ヤフーの社員もそうした情報を漠然とは知っていても、やはり当事者の生の声を聞くと理解度・解像度が全然違う。

その高校生の方から「投資の基本について情報を得たいと考えている児童や生徒が多いのでは」という示唆をもらった。「だとしたら、ヤフーの子ども向けポータルサイトYahoo!きっずでこんなことができるかも!」。そういったアイデアや気づきにつながることもしばしばありましたね。このように、必ずしも専門的あるいはビジネス的な知見でなくても、普段全く触れることのないナナメの意見を提供してくれることはありがたいと考えています。

ほかにも、eコマースやメディア事業に関するアドバイスや指摘など、手厳しくも貴重な意見を多数いただきました。結果、いただいた意見がサービスに実装されたり、いただいた意見をヒントに社内合意形成が進んだりと、大きな収穫がありました。

そもそも、ギグパートナーは期間を限定した業務委託契約です。協奏できる時間が限られているからこそ、私たちの意欲にもドライブもかかる。業務のなかで新たな緊張感が生まれたことも、ギグパートナーがもたらした効果だと思います。

応募総数がこれだけの規模になったのは、社会的にも副業への関心が高まっているのだと思います。主な応募理由としては、「面白そう」「どのくらいヤフーでやっていけるか挑戦したい」「自分のこれまでの知見を還元したい」といった声が多かったですね。

初回の募集では、「事業プランアドバイザー」や「戦略アドバイザー」が中心でしたが、2回目以降は各分野の専門家にスコープを絞った募集要項に見直しました。現在は、そういった各分野の専門家を対象にした随時の募集と、職種を問わないオープンポジションでエントリーいただく2通りで募集を行っています。オープンポジションは、その人に適した職種・ポジションの募集が開始されたタイミングで、その募集情報を受けとれるスタイルです。ギグパートナー制度を運用するなかで、これからも修正を加えていく予定です。

ギグパートナー制度は、幸いにも「日本の人事部」の「HRアワード2021企業人事部門最優秀賞」をいただくことができました。ヤフーは常に事業を通して、新しい働き方を打ち出し、日本社会をアップデートしていきたいと考えています。

多様性こそが可能性になる組織が理想

──木下さんは、特にダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進にかかわっています。まず、ヤフーのダイバーシティ&インクルージョンについて教えてください。ヤフーの人事のコアコンセプトは「社員の才能と情熱を解き放つ」こと。その実現に向けて、経験・価値観・ライフステージ・属性の違いにかかわらず、社員が活躍できる土台をつくることが、私たちのミッションだと考えています。

これまでもパパママ社員の支援・LGBTQ等性的マイノリティへの理解促進・ノーマライゼーション・グローバル社員の支援などをテーマに、社員の自発的なプロジェクトを進めてきました。たとえば、2017年からは「ダイバーシティウィーク」という社内イベントを開催しています。ワークショップや他社とのコラボセッションなど、さまざまな取り組みをしてきました。

一方で、D&Iの必要性は十分理解できているものの、自分自身の行動レベルではなかなか具体的なことができていない。それは私自身の課題でもありました。

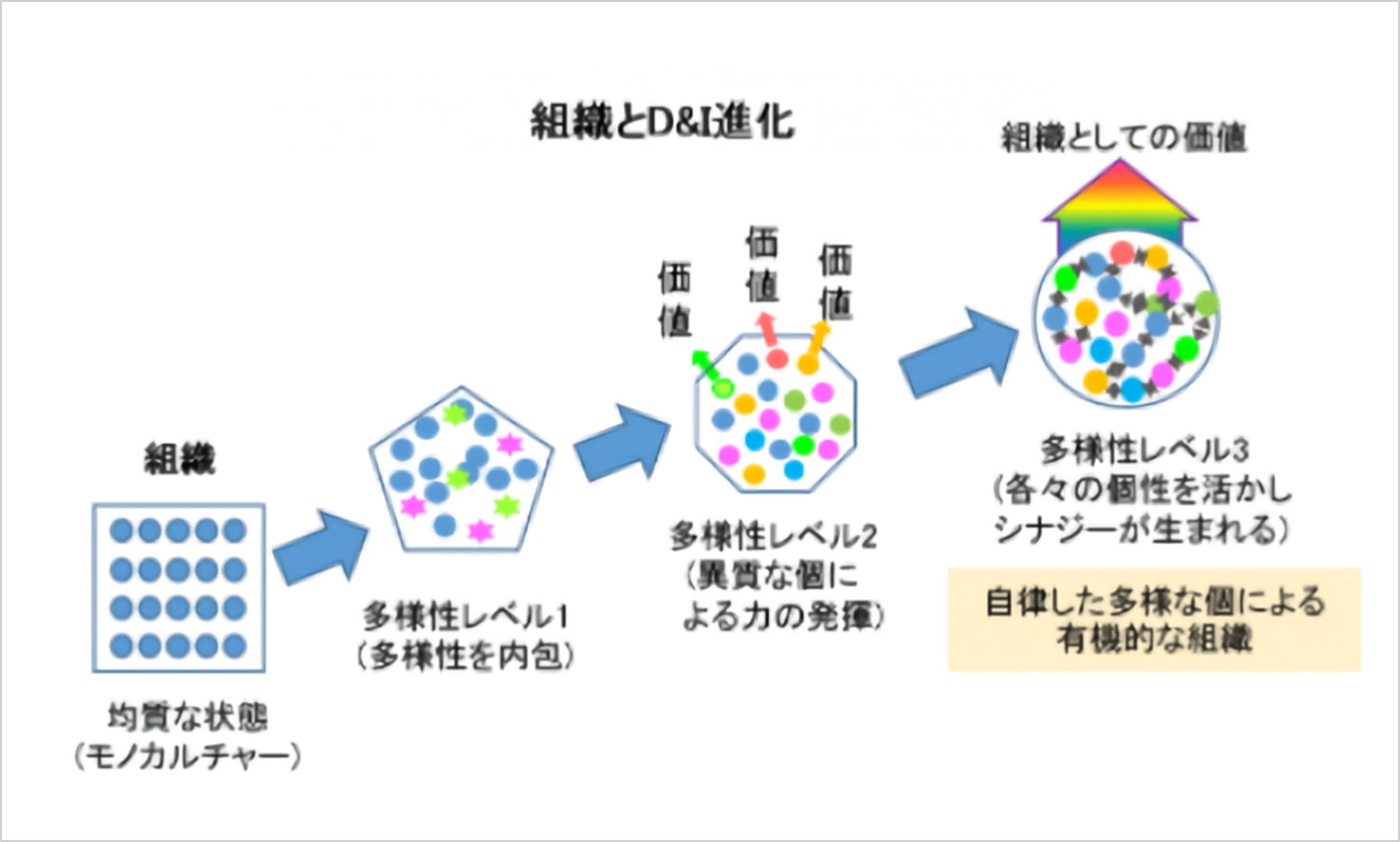

組織におけるダイバーシティ&インクルージョンの状態には、いくつかのステップがあります。最初はどんな組織もモノカルチャーだったと思いますが、それがしだいに多様性を内包するようになり、異質な個がそれぞれ力を発揮し始める。さらにそこからシナジーが生まることで、組織としての価値が生まれるようになるのです。まさに「多様性は可能性」ですね。

ヤフーの社員にアンケートをとると、「自分の価値観によって差別されることはない」「自分の属性によって成長を阻害されることはない」といった質問に90%近くの人が「はい」と答えてくれます。ただ、裏を返せば残りの10%の人は何らかの障壁があると感じているということです。これはもちろん望ましい姿ではないので、私たちはその障壁を取り除き、その人たちが才能と情熱を存分に解き放てるようにしたいと思っています。

そのためには周知や啓発も大切ですが、それ以前に、多様な人とのかかわりが大事だと思っています。たとえば、これまで障がいのある方とかかわる機会のなかった人や外国籍の社員と一緒に仕事をする機会がなかった人も、少しでも一緒に仕事をする機会があるだけで感じ方や考え方が変わってくる。ダイバーシティ研修でもそうしたシミュレーションができる仕掛けをなるべく入れるようにしています。

D&I推進のパートナーは、社会起業家

──ギグパートナー制度で、社会起業家の田中美咲さんとも協業されていますね。D&Iの実践を社内だけで考えていると、どうしても社内だけの目線に終止してしまう。社外の人たちからの刺激によって、私たちの考え方も広がると思いました。そこで、ちょうどギグパートナー制度が動き出したため、「ダイバーシティ(D&I)推進」という職種名で募集することになったのです。

D&I研修にかかわっているさまざまな方に応募いただきました。そのなかでも、田中美咲さんはこの領域に対する知見が深く、ご自身の手掛けるファッションブランドでもユニバーサルデザイン(※編注:文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるデザイン)やインクルーシブデザイン(※編注:「これまで社会から排除されてきた人(エクストリームユーザー)」を巻き込み一緒にデザインをしていく手法)を積極的に取り入れている。彼女なら、ヤフーのD&I推進に良い刺激や新たな観点を与えてくださるのではと思いました。

最初の1カ月間でヤフーのD&Iの現状を伝え、田中さんからはD&Iに関する最新動向などをインプットしてもらいました。1時間程度のオンライン会議を重ね、そのほかにも随時Slackで情報のやりとりをしました。

次のステップでは、今後D&Iをどう推進していくか、本格的に詰めていきました。会議では田中さんにファシリテートしてもらうことで、ヤフーだからこそできる対策についてフラットな議論ができたと思います。

当初は3カ月間の契約期間でしたが、より大きな成果を出していただくため、さらに3カ月延長していただくことになりました。

たくさんありますね。田中さんの視点や示唆は、なかなか社内では生まれないものばかり。さまざまな問いかけを通してファシリテートしてくれたことで、私自身の考えを深めることができました。また、定期的に会議をすることで、半ば強制的に真剣に考えざるを得ない時間とプレッシャーが生まれ、いい方向に働いたと思います。

ギグパートナーは、「大人のインターンシップ」

──ギグパートナー制度はまだ始まったばかりです。これからはどのように発展させていきたいと思いますか。この制度を利用している部署はまだまだ少ないので、成功事例を積み重ねることで、より広く活用を促していきたいと思います。つい最近も年度単位の組織編成があったのですが、ギグパートナーを前提に編制を組んだ部署も複数あります。その点は、手応えを感じているところです。

社会的な観点でいうと、これからは働き方がどんどん個別化し、雇用契約と業務委託契約の境目もなくなり、正社員と業務委託との境界線もなくなっていくかもしれません。まさに働き方のアップデートが起こりつつある。そういった状況のなかで、私たちはギグパートナー制度を普及させるための旗振り役でありたいと思っています。

今後ギグパートナーの動きはますます進み、リモートワークの普及で副業という働き方も広がっていくと思います。ギグパートナーはいわば「大人のインターンシップ」。これまでは、就職して、もし職場環境などが自分に合わない場合は会社を辞めて、また再就職先を探さなければならなかった。その点、ギグパートナーは期間が限定されているので、ギグパートナーの方も会社も、互いにトライアルの感覚で協業ができます。

ちょっとイメージと違うと思ったら、その期間だけでおしまいにすればいいだけの話ですし、逆にもっと一緒にやりたいと思ったら、期間限定でなくフルコミットすればいい。入社試験や採用面接などの役割も、ガラッと変わるのではないかと思います。

社内にギグパートナーだけで編制されたバーチャルチームが生まれたりするかもしれないですね。