プロフィール

- コーポレートグループPD統括本部ビジネスパートナーPD本部 組織・人財開発部人財開発チーム 中途オンボーディングプロジェクト マネージャー

- 細野 三奈子

- 2017年に新卒入社。入社から2021年3月まで広告事業部にて大手広告代理店営業・家電メーカーやスマートフォンメーカーなどクライアント営業に携わる。2021年4月に自ら志願し人事部に異動。現在は組織・人財開発部に所属し、主に中途入社社員のオンボーディング施策の企画や運営に従事している。

- コーポレートグループPD統括本部ビジネスパートナーPD本部 組織・人財開発部人財開発チーム リーダー

- 張 希(ちょう・のぞみ)

- 2008年にエンジニアとして新卒入社。Yahoo!ショッピング、ヤフオク!のプロダクトに従事する。2015年、人事部門へ異動。主にエンジニアのキャリア採用を担当したのち、HRBPを経て、2021年4月より人財開発の責任者に就任。全社施策の刷新に取り組んでいる。

「スキルの習得」「人脈づくり」「学び直し」が課題

新卒・中途入社社員の早期離職を減らし、活躍できるように支援する施策のことを「オンボーディング施策」と呼びます。 オンボーディングは飛行機や船に乗り組む「on boarding」から転用された言葉。働く環境をオンラインへ移行したヤフーでは、このオンボーディング施策を中途で入社した人に向け、強化する取り組みをはじめました。「会社を一つの船にたとえれば、新たに採用された船員たちが元気よくタラップを駆け上がって、機関室や操舵室などそれぞれの持ち場ですぐに活躍できることが理想です。しかし一般的に、既存組織のなかには、それを阻む要因がいくつかあると言われています」(細野)

一つは「スキルや知識の習得」の問題。中途入社社員は社会人としての働き方の基本はできていますが、組織には固有の知識も多く、仕事のやり方やプロセスなど、新たに習得していかなくてはならないことがたくさんあります。言語化されることが少ない「社内の暗黙ルール」もそれに含まれるでしょう。

新卒社員なら何でも気軽に質問しやすいのですが、経験豊富な中途入社社員は、聞く側も聞かれる側も遠慮が生じてしまいがち。そこに「エアポケット」が発生してしまうのです。

また、「学び直し」という課題もあります。新しい組織になじむためには、前職で学んだ知識や価値観をいったんリセットし、新しい環境の習慣や行動特性などをあらためて学び直す必要があります。とはいえ、前職での経験や知識をすべて捨ててしまうのではなく、それを新しい職場でどう生かせばよいのかを考える必要があります。中途入社社員にとってこれは大きな課題と言えます。

「中途入社社員には、入社前に想定していたイメージと入社後のイメージのギャップ、『こんなはずではなかった』というショックが現れてしまうこともよくあります。これは『リアリティショック』と呼ばれ、中途入社社員に対して行ったある調査では、約4割の人がこのリアリティショックがあったと回答しています」(細野)

各部署独自の取り組みを全社的な施策に

一般的にリアリティショックは、新しい職場の仲間たちと対面して仕事をしながらコミュニケーションをとることで、徐々に解消されてゆくもの。しかし、大半がオンラインでのコミュニケーションだと、難しさもあります。「そうした中途入社者の悩みや課題を、受け入れ側でも共有することが大切です。私たちはそのうえで、支援策の強化を図りました」(細野)

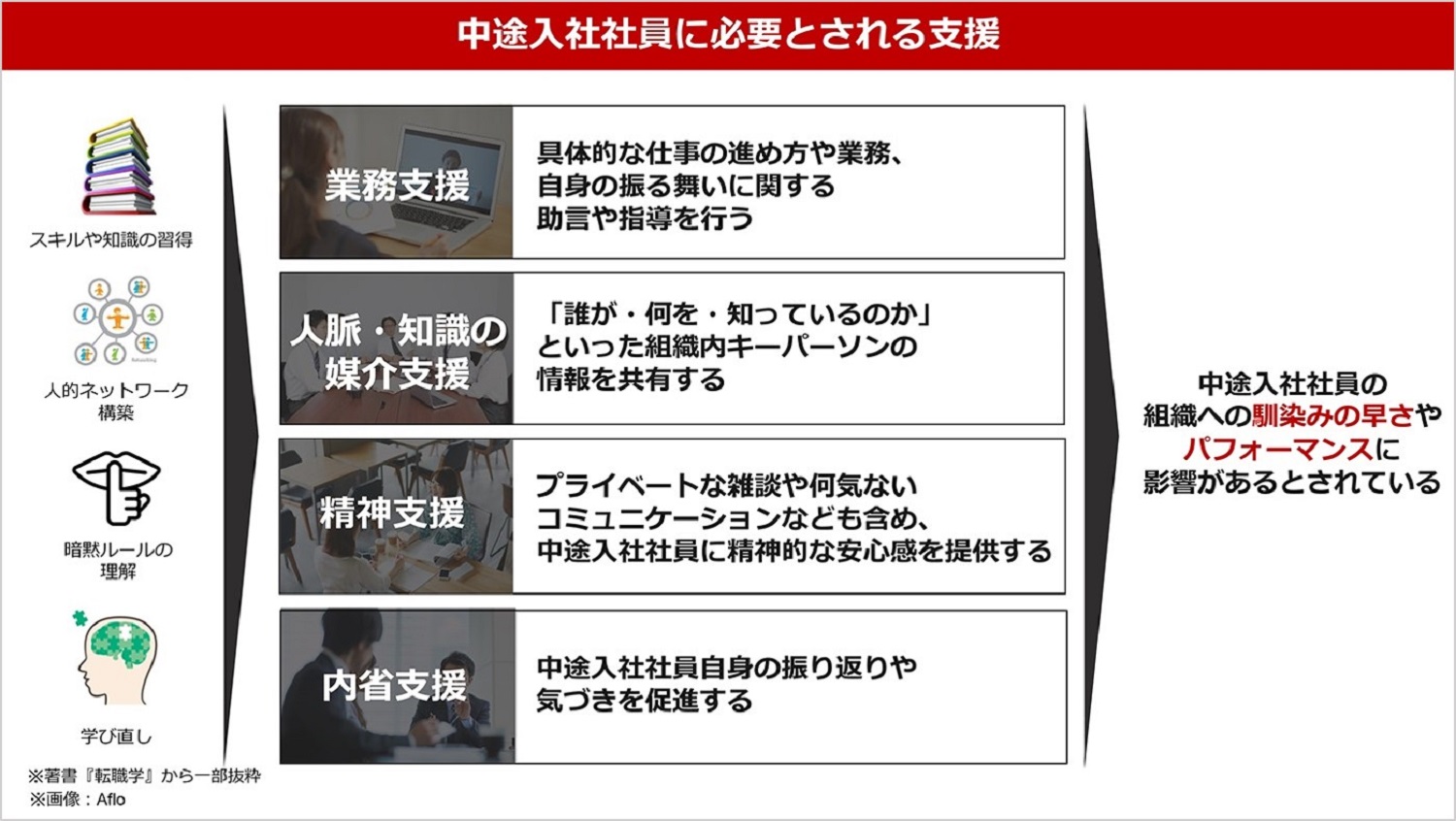

中途オンボーディングプロジェクトチームは、まず中途入社社員に必要な支援を以下の4つに整理しました。

・業務支援

・人脈・知識の媒介支援

・精神支援

・内省支援

業務や知識を教えるだけではなく、雑談などを通して中途入社社員に精神的な安心感を提供し、中途入社社員自身の振り返りや気づきを促す「内省支援」の必要性にも注目しました。

入社オリエンテーションを、中途入社者同士の交流の場に

本プロジェクトで取り組んでいる施策にはほかにもいくつかあります。「一つは、中途入社者へのアンケートをよりきめ細かく行うこと。中途入社者のコンディションを的確に把握し、適切なフォローを行うことが目的です。中途入社者の仕事への意欲や心の変化を、1カ月・3カ月・6カ月・12カ月と短いタームで実施しました。中途入社者が組織へ適応してゆくプロセスにあわせ、設問内容も各タームごとに変更を行いながら、コンディション把握や意見のヒアリングを行っています。

受け入れ側の部署に配布する『中途入社社員受け入れの心得』というガイドラインも新たに作成しました。中途入社者が直面する課題を整理し、これまで各部署で行った事例を紹介、アンケートで得られた中途入社者の声なども盛り込んだドキュメントです。

中途入社者の受け入れ部門へこの受け入れガイドラインを共有し、さらに受け入れ準備を行う際に参照いただくことで、全社における受け入れ側のオンボーディングの意識と理解の底上げを図りました」(張)

また、毎月入社初日に中途入社者オリエンテーションを行っているのですが、こういったオリエンテーションはつい会社から一方通行の情報伝達になりがち。そこで本プロジェクトでは、入社者同士のワークを盛り込み、会社の理念や仕事内容、また入社後の期待や不安についてともに語りあえる場に変更しました。

配属先の異なる中途入社者でチームを編成し、ヤフーのオープンコラボレーションスペース「LODGE」で同じテーブルを囲みます(東京以外の拠点の入社者はオンラインで参加。また、緊急事態宣言下では全員オンラインで参加)。それぞれのバックグラウンドや人となりを知り、その縁を今後の仕事にも生かしてほしいという狙いがあります。

「社内の評判もよく、参加した中途入社者からも『社内ネットワークづくりに役立った』と好評でした。今後、もし壁にぶつかっても、このオリエンテーションで知り合った仲間同士、互いに支える関係になってほしいと考えています。 ただし、もちろんそれぞれ配属先が異なるため、『オリエンテーションで構築した関係性を継続させる』ということには、いまだ一定の課題が残っています。つながりを継続させるための施策は今後も検討していきたいです。」(細野)

中途入社者の気持ちを理解し、人とつなげるメンターを支援

中途入社者への業務指導や振り返り、気づきを促す役割は上長が担う部分が大きいですが、悩みや疑問を気軽に相談できる存在がいれば、中途入社者はより安心して働くことができる。そこでプロジェクトでは、「日々の疑問を解消する、気軽な相談相手になること」「社内ネットワーク形成のために、必要な人材との橋渡しをすること」をメンターの役割と定義し、中途入社者にメンターをつけることを強く推進をしています。

「中途入社者の心情は、やはり同じく中途で入社した人が理解しやすい。メンターが親身に寄り添うことで、中途入社者の不安感や孤独感が取り除かれ、安心して仕事に取り組めるようになると考えました。

人脈・知識の媒介支援をすることもメンターの大切な役割です。社内の仕組みや人脈をある程度理解しているであろう、3年程度の社歴があるということも推奨条件の一つ。メンターに選ばれた人たちが、具体的に何をすればいいのかわかるようなガイドラインも用意することで、メンターのアサインのさらなる推進を図りました」(張)

「こうしたヤフーのオンボーディング施策の考え方や施策構築にあたっては、組織社会化を専門で研究されている、経営学の教授にもアドバイスを求めました。担当者の意見や思いだけに頼らず、学術的な研究成果や他社事例もふまえて、客観性をもたせて幅広い視野で施策を講じるように意識しました」(細野)

「実際のオフィスでなら、会社から歓迎されている雰囲気を肌で感じることができると思いますが、オンラインだとそれはなかなか難しい。そこで、貸与PCと一緒にサプライズでヤフーのノベルティーグッズを送るといったことを考えています。ほかにも『社長のメッセージ入りというのはどうだろう』『社員食堂のデリバリー用ランチセットを送ってみようか』など、チーム内ではいろんなアイデアが飛び交っています」(細野)

各施策が導入されてからまだ4カ月足らずですが、現場では徐々に変化が起きているようです。細野と張は、最後に今後の抱負をこう語る。

「早速、中途入社者にメンターをアサインし始めている部署や、受け入れガイドラインで紹介している受け入れノウハウを参照している部門も増えており、施策の手応えを感じています。私たちは中途入社者から新しい風を取り込んで、これからのヤフーに生かしていきたい。入社経過アンケートでも、ヤフーの組織課題に関して意見をもらっています。 こうした意見を活用し、ヤフーを変えていくために、これからも新しい施策をどんどん取り入れていきたいと思います」