プロフィール

- 長谷川真也

- ヤフー株式会社 金融統括本部 開発本部 UIUX推進室 室長

同デザイン部 部長

ワイジェイカード株式会社 CXO

Zフィナンシャル株式会社 ブランド管理責任者

デザイナーの役割は、ユーザーの使いやすさを追求すること

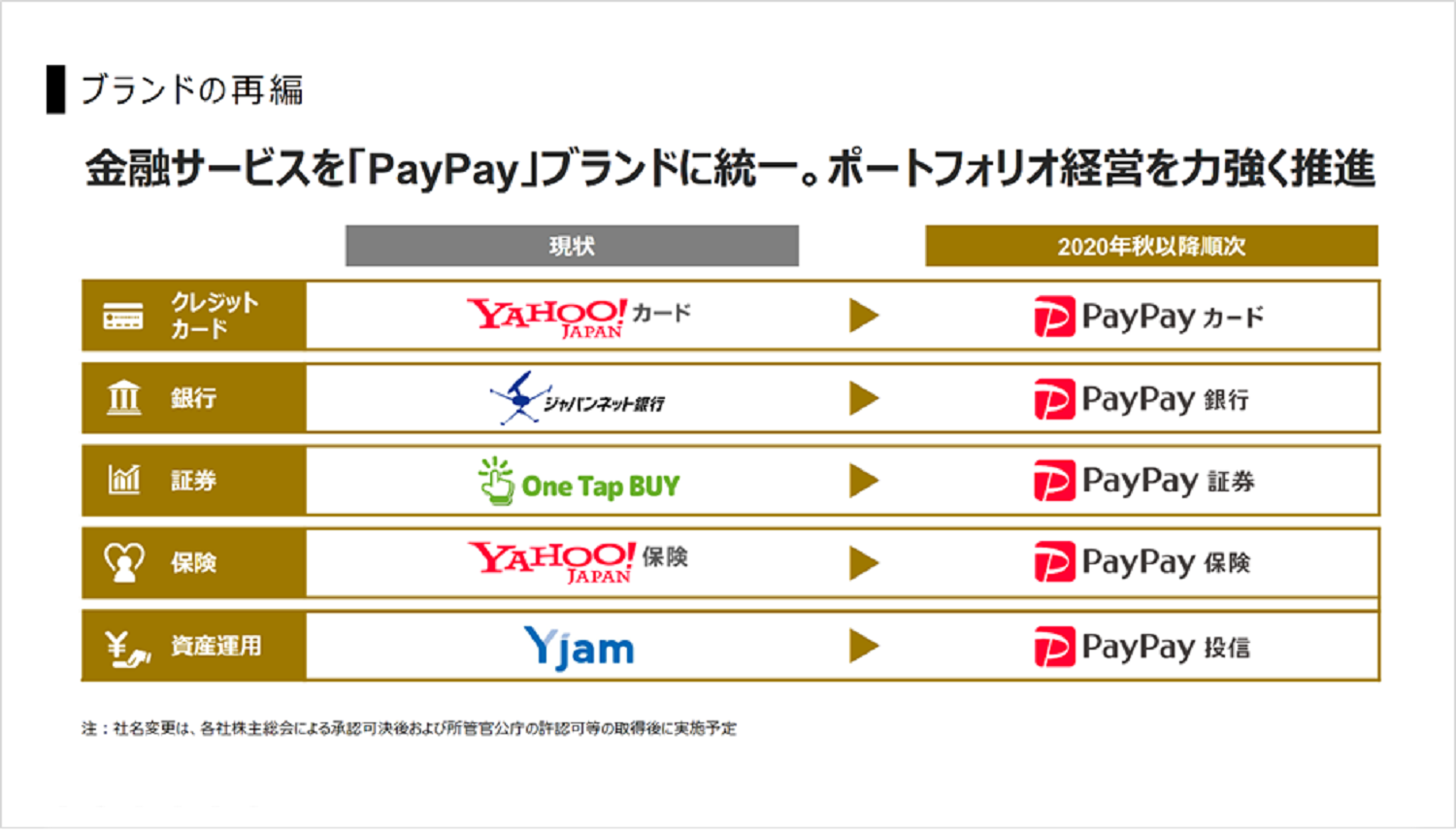

「私は現在金融事業のブランド管理責任者、ワイジェイカード株式会社のCXOとしての役割に加え、金融事業を横断して各サービスのUX品質向上の仕組みづくり、ブランドや統一されたデザインスタイルの整備、金融サービスで重要なエントリーフォーム最適化などを横断で管轄するUI/UX部門を率いています」Yahoo! JAPANの100を超える多種多様なサービス群でも同様な目線の取り組みが行われていますが、金融領域が横断的なUI/UXの取り組みをさらに力を入れて実施しているのは、金融サービスの大きな変化として、PayPayブランドへの統一を行っている最中という背景があるからです。

ただし、ブランド認知が上がりサービスを利用いただく機会が増える一方で、利用体験に満足してもらえないと今後『PayPay』と名の付くほかの金融サービスも使っていただけない、ということになる可能性もあるのです。

現在このブランド統一、新サービス開発デザインにあたり、デザイナーはブランド管理やスタイルガイドの策定からユーザー調査、UI/UX設計、ビジュアル設計、実装まで幅広い領域を担当しています。」

「私たちデザイナーの仕事は単に見栄えのいいデザインにすることが目的ではありません。ユーザー視点と事業視点とを併せ持ちながら、ユーザーの使いやすさを追求し、金融事業全体のUI/UXを改善していく役割を担っています」

その言葉は、ヤフーのようなインターネットサービス事業者におけるデザイナーの役割を表現するものでもあります。

UIスタイルの統一で、ブランドの一貫性と利便性の向上を

今回のブランド名統一にあたっては、ユーザーにとっての利用しやすさ、ヤフーやPayPayのユーザーにとって一貫性のある体験に仕立てていくことに重大な責任が伴うと長谷川は強調します。「UI/UXを考慮することで、ユーザーに複数のサービスをストレスなく使ってもらう土壌をつくることが何よりも重要になります」

金融事業で先行して作成されたスタイルガイドは、PayPayのプロダクト部門のデザイナーと密に情報連携して作られたもので、今後のヤフーのサービスで参照される同種のスタイルガイドのベースとなる予定です。良いものを素早くつくるためには情報やナレッジをグループ内で横展開することが必要だと長谷川は言います。

「個々のブランドやサービスのカラーは、ヤフーとPayPayとでも、またグループ企業によっても異なります。ただ、それぞれの特徴やブランドを生かしながら、統一すべきところを統一するということをしないと、ユーザーは混乱してしまいます。そのために、サービスを形づくるスタイルを定義しておく必要があるのです。

今後、たとえば担当デザイナーが異動しても、一貫性があり品質が担保されたデザインをつくれるように、また個別デザインを各自が勝手につくってしまう、いわゆる車輪の再発明を防ぐためにも、スタイルガイドやUIガイドラインの整備が重要になります」

現場から経営トップまで、ユーザーファースト視点でUI/UXを追求する文化

デザイナーがUI/UXスキルをより深化させるために、長谷川が重要だと考えているのは、UXデザインプロセスの理解とサービス開発の現場での実践です。「まずユーザーのことを正しく知るために、市場調査やユーザーインタビューから得た情報を踏まえUX設計をすること、それをベースに画面フローやUI設計を考えてプロトタイピングする、そして実装された最終的な画面を想定ユーザーになり複眼で点検、テストしてUXのエラーを解消してプロダクト品質を上げる、といった一連のプロセスが大切です。 これを疎かにすると結局リリースしたときに、ユーザーにとって使いづらいサービスになっていたということになりかねません。

これまでの経験からも、ユーザーの声を軽視してつくったプロダクトは使われないことははっきりしている。だからこそ開発プロセスのなかにUXデザインプロセス組み込み、ユーザーの声にきちんと向き合ってUI改善のサイクルを回すことが、ヤフーのデザイナーには求められます」

もちろんこのことは、サービスやプロダクトのリリース前だけではなく、リリース後のプロセスにも言えること。サービスを世の中に出してからも、ユーザーの声やデータを見ながら、スピーディーに改善していく姿勢は不可欠であると言えます。

こうしたユーザーファーストの視点に立ったサービス設計の考え方は、現場のデザイナーだけでなく、ヤフーの経営トップにも貫かれています。

「世に出す前にユーザーに使っていただけるものなのかどうか、これは役員陣全員がとても気にしているところです。社内のデザイン責任者によるレビューに加えて、CEO、COO、CTOが確認するためにリリース前の実機でのテストを準備することも多々あります。

それもこれも、社内でのUI/UXに関わるコミュニケーションが活発だということなのです」

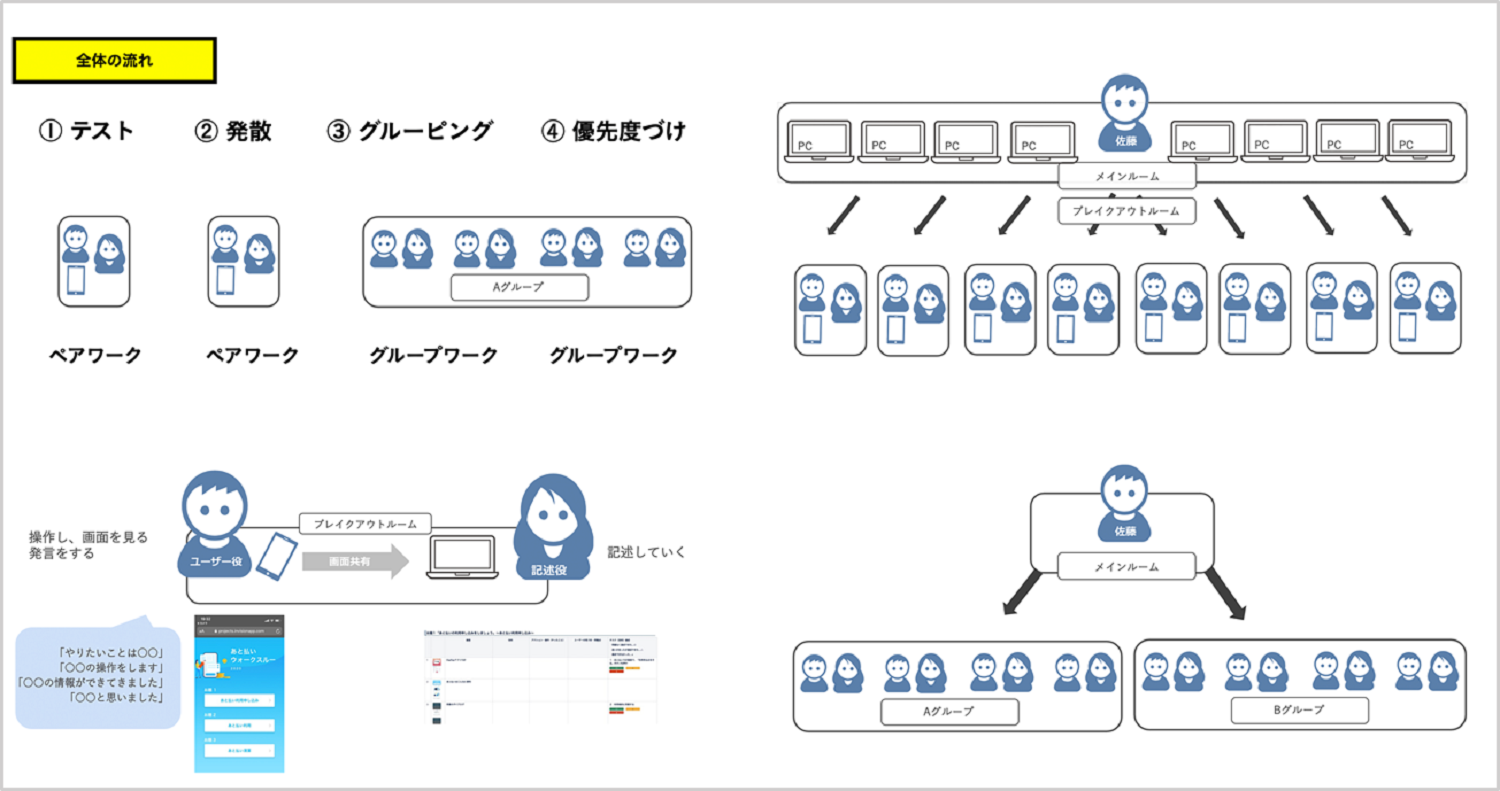

またこれまで対面で行ってきたこれらのレビューを、社員の働き方の変更にあわせて全てオンラインで実施できるよう工夫していることも特徴的です。

「オンライン実施でのトライ&エラーを繰り返して、対面でなくても精度の高いレビューができるようにデザイナーが中心となり設計、運営しています。」

「次代のスタンダードとなり得るUIや、ヤフーのサービスならではのアイデアが具現化されたデザインが誕生した際には、発明者に報奨金を出して、知財化を進めることが会社として推奨されています」

これは知財を独占するというよりは、自社で開発したUIやデザイン意匠が使えなくなるということがないように、いわばヤフーらしさを保ってユーザーに不利益のないようにするという意味での知財戦略。

ちなみに、ヤフーは経済産業省と特許庁が表彰する2021年度「知財功労賞」の特許庁長官表彰において「デザイン経営企業」も受賞しています。

デザイナーは担当するデザインの意味を言語化しなければならない

ウェブサービスやスマートフォンアプリには、生活に紐づいた必要不可欠なサービスが今後ますます求められるようになるでしょう。ユーザー体験の向上の鍵を握るUI/UX人財に、長谷川が求めるものを聞いてみました。「まず事業戦略や市場、ユーザーを理解する。そのうえでのデザイン、UXデザインスキルということだと思います。ヤフーは創業期から、ユーザーファーストの視点を貫きつつ、サービスを利用したユーザーに満足いただいて、その対価を通して会社の利益とするという構造はずっと変わりません。 その理解を土壌として、インターネットならではの便利なサービスをユーザーに提供する。それがヤフーのデザイナーの使命だと思っています。簡単なことではないのですが、そこに楽しんでチャレンジできる人が理想的です」

それが簡単なことでないと言うのは、ときには「不確実で答えがないようなこと」にもチャレンジしなければならないから。

「リリース前には社員を仮想のユーザーに見立てたテストやインタビューを、リリース後にはA/Bテストやユーザー調査を繰り返して改善を行っていくわけですが、新しいサービスでは特に一律の正解がない場合が多々あるのです。 事業視点とユーザー視点の間で悩むこともあります。ただ、迷ったらユーザーファーストに、というのがヤフーのやり方ですので、その原点に常に立ち返りながら、デザイナーはサービスを設計し、改善していくことになります」

「デザイナーだけでUI/UXを考えているわけではなく、エンジニア、企画担当者、事業責任者、さらには法務やCS、営業、さまざまな職種の人たちとのコラボレーションでサービス体験は生まれるものです。 また、ヤフーのような大きな事業会社ではプロダクトをリリースする最終意思決定者が、デザイナー以外であることがほとんどです。

当然、みんなから『なぜこのUIになっているのか。どういうファクトをもってこのUIを推しているのか』と問われます。そこにデザイナーは各所のステークホルダーに対して納得できる説明をもって回答しなければなりません」

つまり、社内のコラボレーションの密度をより高めるための言語化が必須というわけです。

デザインの感性的価値を超えた、事業上の価値やユーザーにとっての価値を考え伝えることができるデザイナーが増えることで、よりサービス自体の品質が上がることになります。 そこに裏付けられるのは、客観的なデータと、ヤフーのサービスを発展させたいという明確な意思。インターネットのサービスならではの課題解決をデザインの力でユーザーに的確に届けることは、ヤフーのデザイナーにとって重要な資質と言えるのです。