データとAIの時代にクリエイターたちに求められるものは何か。ヤフーで仕事をする魅力はどこにあるのか。ヤフーの技術部門を率い、技術経営の司令塔でもあるCTO藤門千明が語ります。

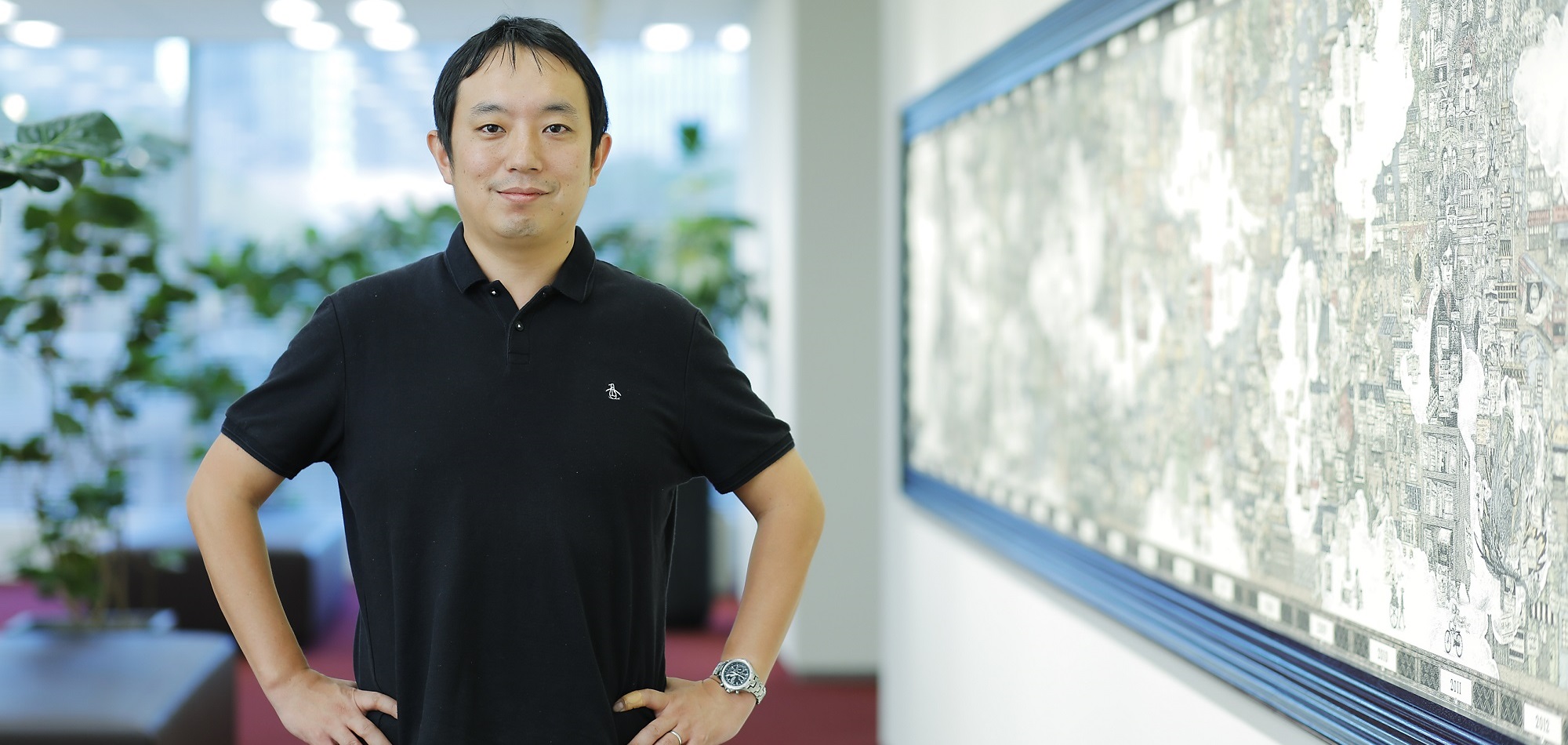

藤門 千明

ヤフー株式会社 取締役 常務執行役員 CTO

静岡県生まれ。2005年に筑波大学大学院を卒業後、ヤフー株式会社に新卒入社。エンジニアとして「Yahoo! JAPAN ID」や「Yahoo!ショッピング」「ヤフオク!」の決済システム構築などに携わる。決済金融部門のテクニカルディレクターや「Yahoo! JAPAN」を支えるプラットフォームの責任者を経て、2015年にCTOに就任。2019年10月より現職。

AIの時代にヤフーのアドバンテージはどこにあるか

──AIなど先端技術への取り組みがいますべての企業で重要になっています。ヤフーは以前からデータ・カンパニーを標榜し、データ分析を事業の核にしてきました。AI時代にヤフーのアドバンテージはどこにありますか。

いま世界のテクノロジー企業は、そのすべてがAIによるデータ解析を、自社のサービス改善や新事業創出に生かすために奮闘しています。ヤフーもまた、機械学習や深層学習という言葉が一般的でなかった頃から、データサイエンスを自社のコア技術の一つと位置づけ、その強化に取り組み、それをサービスにどんどん導入してきました。

例えば、ヤフオク!での偽物出品の検知、Yahoo!ニュースのコメント欄の改善などには、すでに深層学習の技術が使われています。

自動車で例えると、AIはエンジンで、データはそれを動かすオイルにあたるものです。エンジンとオイルの両方が手元になくては、AIを新しいビジネスに生かすことができません。

同時に、自動車が原油ではなくそれから精製されたガソリンで動くように、AIを活用するためには精製されたデータが必要になります。

だからこそ、私たちは原油の精製技術にあたるデータ分析技術を磨かなければならない。その努力をこの四半世紀にわたってずっと続けてきた会社とも言えるのです。

膨大なデータとデータサイエンスの知見をともに有するヤフーは、世界の企業が競うAIチャレンジにおいても大きなアドバンテージをもっています。100以上のサービスを展開していても、100ペタ以上のデータが1カ所に集まる。それを駆使してサービスの改善や新しいサービスの創出につなげることができる。それができる会社は世界でも数少ないだろうと自負しています。

ヤフーのエンジニアは、AI以外を考えるな

その取り組みは今後も強化します。「ヤフーのエンジニアは、これからはAI以外を考えるな」と、ソフトバンクグループの孫正義社長からもエールをもらっています。サービス改善にコンピューターを使うのは当たり前。それ以上の価値を実現するために、AIをもっと活用しなければならない。孫はそういうことを言いたいのだと思います。

もちろん、パソコンやサーバーといったものがコモディティ化したように、データ分析やデータサイエンスといった専門技術もいずれは一般化するようになるでしょう。

データはデータサイエンティストやデータエンジニアだけが扱うものではなく、すべてのクリエイター、すべての従業員が扱うようになるはずです。つまり、全従業員がデータマインドを持って仕事をしていくことが要求されているのです。

ヤフーでは、サービスの担当者自らが、サイエンスチームと協業しながら、サービス改善のためにAIを活用するモデルを作り、それを日々のサービスの中で検証しています。自らの手元にデータとデータサイエンスのノウハウを置きながら、それを課題解決につなげていく。AIを現場に生かすというのはまさにそういうことです。

AIに取り組む企業では今後そういうスタイルが当たり前になるでしょう。それをヤフーは先んじて実現しつつある。それこそが、ヤフーがクリエイターすべてに求めるデータマインドなのです。

一人ひとりのビジネスマインドが、成長に導く

──藤門さんは、エンジニアやデザイナーなどクリエイター一人ひとりにビジネスマインドが必要だと常々語っています。ビジネスマインドとはどういうことでしょうか。

私たちはこれからも、プライバシーやそれを守るセキュリティを第一に考えながら、テクノロジーでデータの力を解き放ち、最高のユーザー体験を提供し、その結果としてさらに大きなビジネスを展開していきたいと考えています。

そうした未来を実現するためにもう一つクリエイターたちに求めたいことは、自分の技術と創造力で自らのビジネスの改善や創出に、より深くコミットしてほしいということです。

世界のテクノロジー企業を見ていて思うのは、日本の技術者が有する技術力は世界に比べて決して遜色はない。しかし、自らの技術力を使ってビジネスを成長させようというマインドがいまひとつ弱いために、世界のテクノロジージャイアントから一歩遅れを取ってしまうということです。

ビジネスを考えるのは決して経営者だけの仕事ではありません。一人ひとりのクリエイターが自らの現場で、ビジネスの変化を理解し、それを成長させることを最大の課題にしなければなりません。

まさに、ビジネスの成長なくして技術力の向上はないし、技術力の向上なくしてビジネスの成長はない。ビジネスと技術は表裏一体、渾然一体のもの。これもまた、インターネット産業の特徴の一つと言えるかもしれません。

──ビジネス環境の変化に対応するためには、学習し続けることが欠かせませんね。

ビジネスの成長にあたっては、社員一人ひとりの成長が不可欠です。入社時にいくら優秀なエンジニアでも、その後研鑚を怠れば、急速にその技術力は衰えてしまいます。社員の成長と会社の成長もまた不可分の関係にあります。

そのために、ヤフーではクリエイターの自己啓発を促すために、新しい技術の習得やオープンソースへのコミット、外部カンファレンスへの参加などを支援する「My Polaris(マイポラリス)」という制度を用意しています。

若手エンジニアやデザイナーがグローバル企業を訪問し、最先端の技術や働き方に触れて刺激を受ける研修ツアーも実施しています。優れた才能を持つクリエイターを「黒帯」として顕彰する制度も8年目を迎えています。

インターネット業界はテクノロジーの変化がとても速い。テクノロジーが猛スピードで変わるということは、それにともなってビジネス環境もめまぐるしく転換するということです。ヤフーに限らずこの業界で働く人は、その変化を恐れてはなりません。むしろ自らが変化を創り出すためには、生涯をかけて学び続ける必要があり、その覚悟が不可欠です。

グロースマインドを持って成長し続ける

──技術やビジネスが変われば、働き方も変わります。働き方改革という点ではこれからのヤフーはどうなっていきますか。

いま日本企業の労働環境は大きく変わりつつあります。働き方改革が言われますが、私は働き方を変えるために本質的に必要なのは、会社が提供する働き方に従業員が満足するという受身の姿勢ではなく、社員自らが自分たちの働くための最適な環境を創りだすという積極的な取り組みだと考えています。

在宅勤務制度はもちろん、新幹線通勤の補助や週休三日制など、ヤフーは働き方においてもさまざまな制度をつくり、世の中に対して提案を行っています。

これらはみな、会社が従業員への福利厚生として行うものというより、より質の高い働き方をしたいという社員のニーズを会社が受け入れて実現したものばかりです。すべての社員に自分の働き方をブラッシュアップする権利があり、自由がある。それがヤフーという会社の特徴でもあります。

ヤフーは100種類以上のサービスを展開する会社だと冒頭に述べました。つまり、ここでは誰もが必ずさまざまなタイプの仕事を経験できるのです。もちろん、その一つ一つは大変難しいもので、誰もができる仕事ではありません。だからこそ社員は成長できるのです。

私たちはこれからも、そんな環境を積極的に利用しながら、グロースマインドを持って成長し続ける、貪欲なクリエイター集団であり続けたいと考えています。