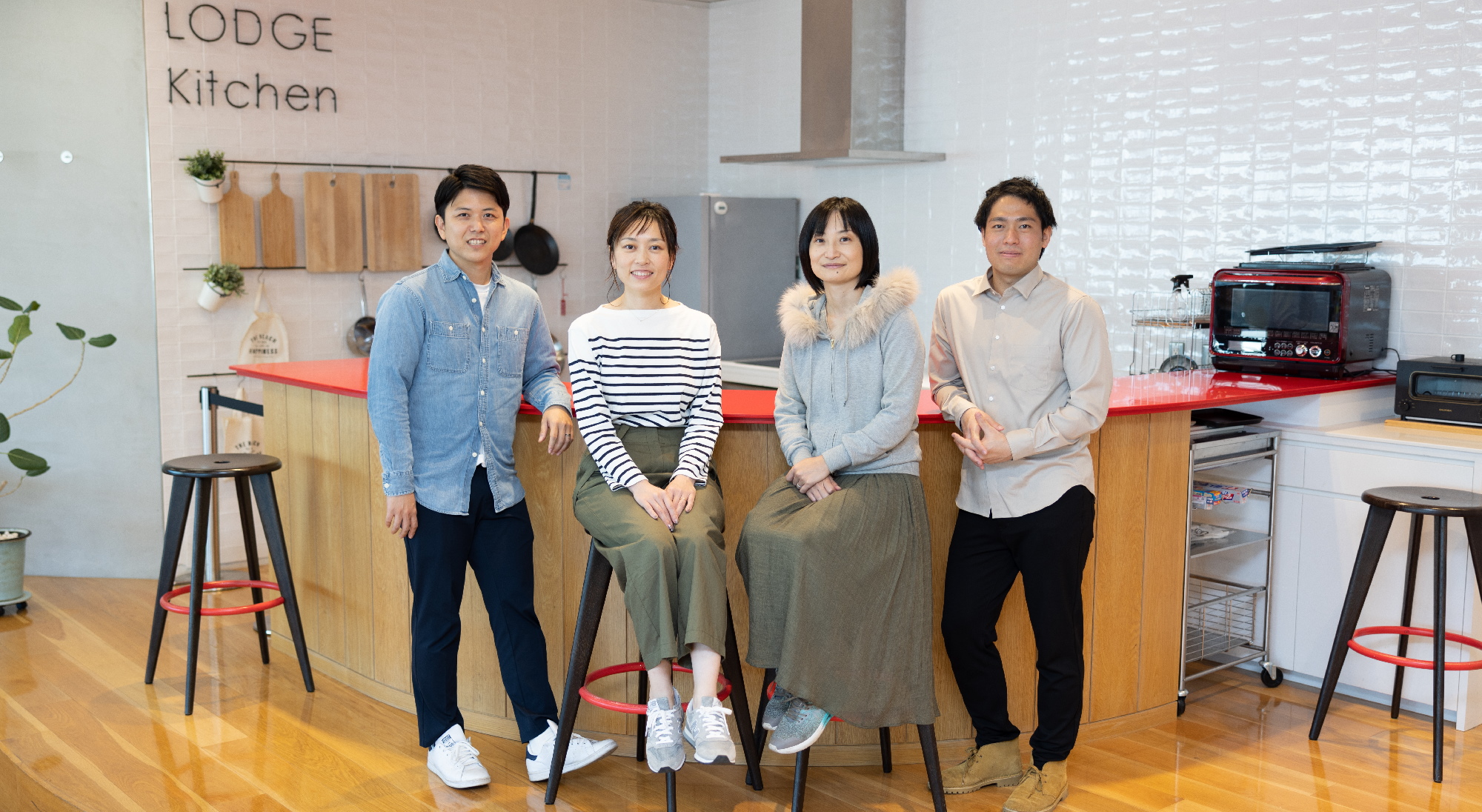

第9代目となる黒帯たちが、どのように自身の技術力を極めてきたのか。

前回の「専門技術家として歩むキャリア」に続き、第二回目の開催となった黒帯LT会では、4人の黒帯から「専門的技術力を極めるための極意」が語られ、うち2人のLTをレポートします。

【1】専門的技術力を極めるとは?

──ネットワーク・セキュリティ/大津 繁樹

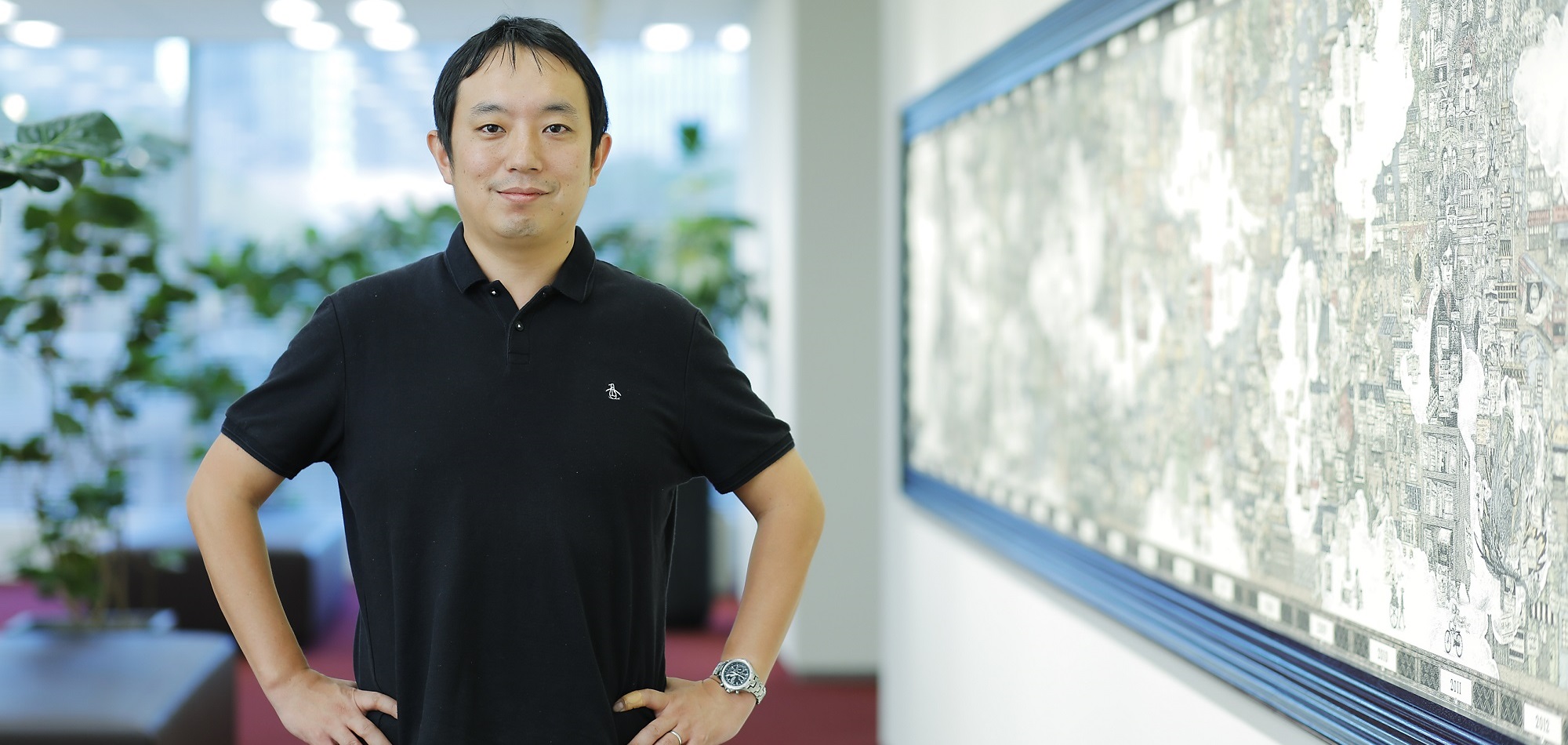

最初に登壇したのは、ネットワーク・セキュリティ黒帯の大津繁樹(サイトオペレーション本部)。大津は、7、8、9代と3回にわたり黒帯(ネットワーク・セキュリティ)を務めています。社内ではCDNチームと言語サポートチームに所属しています。

- ネットワーク・セキュリティ/大津 繁樹

- 7・8・9代黒帯(ネットワーク・セキュリティ)/ OSSデベロッパー(Node.js)/ CDNチーム、言語サポート(Node.js)/ Chrome Customer Advisory Board / 標準化 IETF、W3C

- CDNチームは、国内最大級となるヤフーサービスのトラフィックを一手に引き受けています。外部からの攻撃が高度化するなかでユーザーに高い安全性を提供できるよう、迅速な弱性対応と最新のセキュリティ技術の導入に日々取り組んでいます。

大切なのは、日々の積み重ね

社外でOSSデベロッパー(Node.js)の認定を受け、Node.jsのコミッターを務めているため、社内でNode.js関連の問題があった場合の対応も担当しているという大津。最近ではGoogleのChrome Customer Advisory Boardに就いており、Core Web Vitals(ウェブの性能を向上させ、検索結果の表示の改善などを行う技術)にも着手しています。また、標準化活動にも参加しており、IETF(Internet Engineering Task Force)のセキュリティプロトコルのワーキンググループ、最近はW3C(World Wide Web Consortium)の新しいプライバシー系技術をブラウザに入れ込むことなどに携わっています。

大津は今回のテーマである「専門技術力を高めるための極意」については、「極意などは特にない。日々の物事の積み重ねが大事」だと言います。実際、大津の日々の活動は精力にあふれている。例えば大津が主催している「Node Core API勉強会(2016年10月~2018年10月に実施)」では、登壇者にNode Core APIマニュアルを一行ずつ解説してもらい、ライブコーディングでAPIデモを行ってもらった。さらに質問があれば、ソースコードのレベルまで説明を行ったそう。

また2017年4月から実施しているTLS勉強会では、RFCという仕様を1行ずつ読みながら説明。ホワイトボードに書いて解説してもらったり、実際にパケットを作ってみせたりを毎週2時間程度、参加者の担当が終わるまで行っているとのこと。

「2時間で数行しか進まない場合もざらにある」と大津。いずれも実務に役立つ勉強を目指しているため、このような形式で進めているのだと語ります。

専門技術力を養うためのポイントは?

専門技術力を高めるためのポイントとして大津は次の4点を挙げています。1.英語(書いてあることをきちんと読めること)

「勉強会でも主語や関係詞、修飾子などを意識しないなど、『文法の理解が足りない』『文脈や文法を無視して、わかる単語をつなげて自分の都合の良いストーリーを作る』『英文を日本語で説明してもらっても、説明した本人がその日本語を理解できていない』という事象をよく見かける」と、大津は指摘します。

もしこれらの事象に当てはまるのであれば、「まずは基礎的な英文法をやり直すこと。次に、一つ英文の技術文書を1文1文じっくり読み込み、日本語で要約する」こと。そしてそれを第三者に読んでもらって理解してもらえるか確認すること。「これができてやっとスタートラインに立てる」と、アドバイスしました。

2.基礎技術への理解と反復

2つ目のポイントとして大津が挙げたのは、「基礎技術が足りない人が多い」ということ。

「すぐに業務に役立つ研修、スケールする研修を求められることが多いが、それだと上っ面だけ理解した技術者を量産することになるだけ。基礎とは、どういう体系から成り立っている技術かを知り、理解することです。例えばNode.jsの勉強会では、最初にAPIのカテゴリーを規定。マニュアルではアルファベット順ですが、基礎的なモジュールからレイヤー順に分類していました」(大津)

つまり、どのような技術レイヤーでNode.jsという技術が成り立っているのかを意識したうえで知識を身につけていくと「Node.js core APIの土地勘を持つことができる」と大津は力強く語ります。

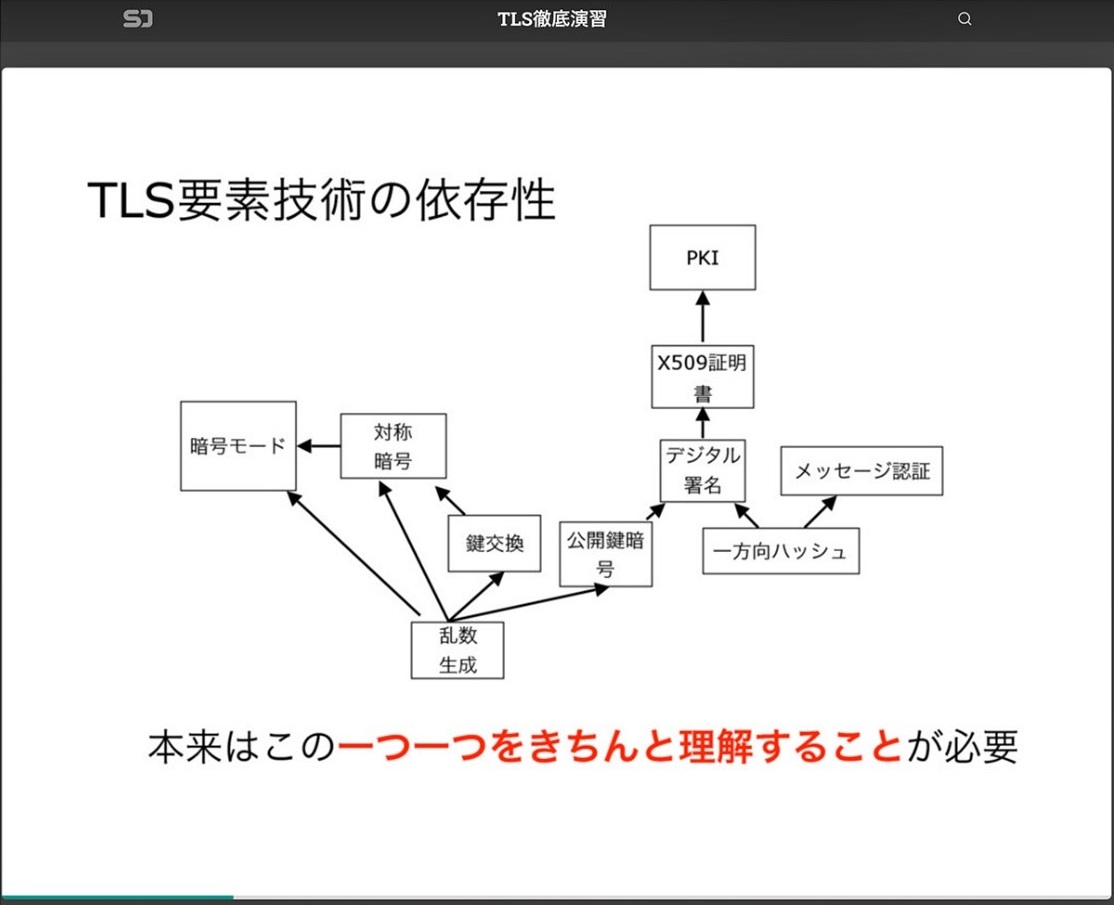

一方のTLS勉強会では、要素技術がそれぞれ依存しているため、一つ一つ反復しながら理解を深めていく方法を採用し、基礎技術を身につけていったのだとか。「基礎的なことを全部理解しないと上のレイヤーにいけないわけではない」と、イテレーションできることが大事だと大津は言います。

勉強会では、サーチエンジンでの検索を禁止し、一次情報を参照する、ここに大津はこだわりを持っています。そのため、ページ検索ではなく必ずインデックスから検索することを推奨します。ページ検索を使わないことを何回も繰り返すと、「ドキュメントの構成や体系が頭の中にたたき込まれる、前後のセクションや文脈が意識できるようになる」と強調しました。

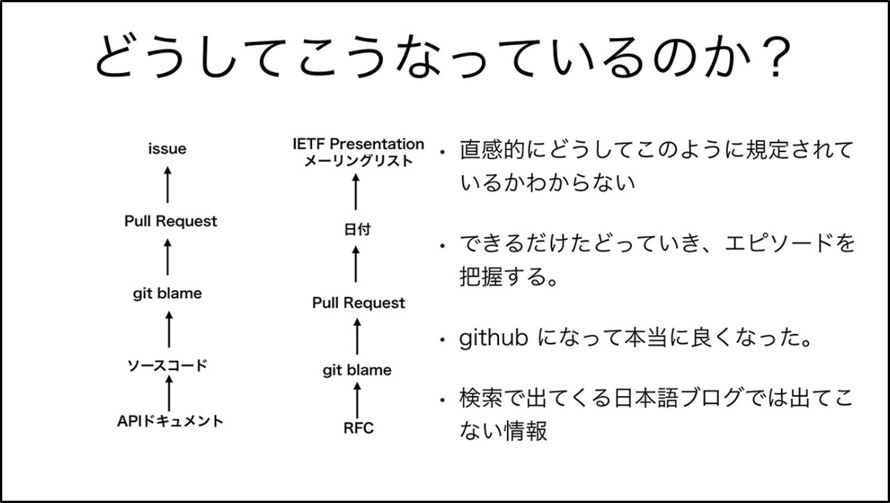

「もう一つ大事なのは、どうしてこうなっているのかを調べること。図にあるように、RFCであればgit blame→プルリクエストとたどっていく。つまり直感的にどうしてこうなっているのかわからないことがあれば、できるだけその前のプロセスをたどり、エピソードを把握するのです」(大津)

また、歴史や比較をきちんと調べることも大事だと言います。

「新しい技術は決して突発的に出てくるものではないからです。過去のさまざまな取り組みの改良や反省から出てきているので、表面的な記述をなぞるだけではその技術の本質を理解できないのです」(大津)

4.アウトプット(知識の整理・定着)

そして最後に挙げられたのは、得た知識をアウトプットすること。ただ、アウトプットする際は調べた量の10%ぐらいに留めることが技術の本質を見極めるうえで重要なことなのだそう。残りの90%は今後の財産になるという意味で、決して無駄ではないとのこと。「今日の話を参考に、ぜひ取り組んでほしい」と、最後にアドバイスを送り、LTを終えました。

続いて質疑応答が行われました。

「いまの技術領域を学んでいきたいと思ったきっかけを教えてください」という質問に対しては、「この先社会で何が必要になるのか、技術の目利きがすごく大事。これからどういう世界になっていくかを先読みする。これからは通信のセキュリティやプライバシーが主流になると考え、次の技術テーマを選んできました」と回答。

「英語でつまずかないための勉強法は何か」という質問には、「書かれているものをまず英語で読んでから、Google翻訳やDeepL翻訳などにかけ、自分の理解と合っているかをチェックします。英文に慣れてきたら、翻訳ツールに頼らずに自分で英語力を鍛えていくようにするといいと思います」と、英語力向上のための秘訣を語りました。

【2】デザインを提案する際のコツとは

──ビジュアルデザイン/岡直哉

ビジュアルデザイン黒帯の岡直哉のLTは、「個人のデザイナーとしても通用するデザインを提案する際のコツ」について。

- ビジュアルデザイン/岡 直哉

- 2013年、多摩美術大学卒業後、新卒でヤフー入社。3年間 Yahoo!ショッピングでセールページやプロモページのデザインを担当した後、ブランドマネジメント部に異動し、「いい買物の日」「3.11検索」「令和新聞号外」などの全社横断のプロモーションや広告、CMなどのブランディング業務を担当。

- 2019 年からビジュアルデザイン領域の黒帯としてYahoo! JAPAN Visual Identityのアップデートやビジュアルガイドの作成などを担当。

ウェブデザインの提案のコツについて

岡は、まずウェブデザインの提案のコツについて、副業で携わった「hanalove」というマウスピースを使用した歯科矯正サービスのウェブデザインを基に、具体的な提案の仕方を紹介しました。

<要件>

・モデルを撮影した写真を使用する

・キーカラーは黄色系がよい

<イメージ>

・ワクワクした感じがいい

・明るい印象にしたい

・歯科矯正っぽくないファッショナブルな感じが良い

第一のポイントは「条件に合った参考サイトを探してクライアントにヒアリングする」こと。まず、先の要件の中で使えそうなキーワード「モデルを撮影した写真を使用」「黄色」「ファッションナブル」をチェック。そして「黄色 サイト」と「ファッション サイト」でどんなウェブデザインがあるか調べたと言います。

「『黄色 サイト』は色の使い方、『ファッション サイト』はレイアウトの参考にするためです。明るい印象という要件だったので、黄色を使いながらも白色の配分が多めのもの、また人物の配置を中央に配置したモノをクライアントに送り、認識の齟齬がないかを最初に確認しました」(岡)

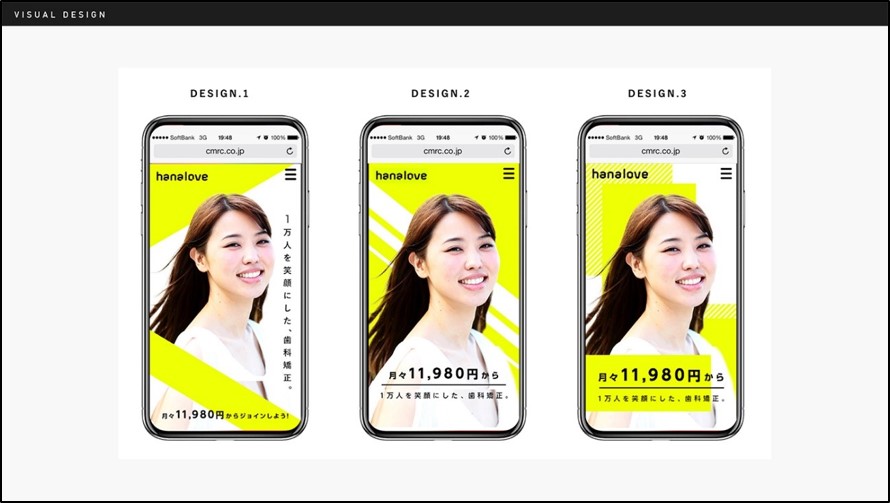

第二のポイントは「メインビジュアルを複数案提案する」こと。「渾身の1パターンをつくっても、それがクライアントの希望に添っているとは限りません。幅広いデザインで複数の提案をするとクライアントにとってベストなデザインを短期間で見つけることができます」と、岡は言います。

このときは3パターンを用意してすり合わせを行ったそうです。またクライアントに要望がない場合は、「例えばイラスト案、写真案、レトロ案というように、振り幅を持って提案する方が良いですね」とアドバイスを送ります。

ロゴデザインを提案する際のコツ

ロゴデザインの提案について、「ロゴは形の組み合わせがなんでもありなので、コンセプトの設定が命。コンセプトを設定しないと、無限に形を作れてしまうので、こちらとしても終わりが見えなくなります」と岡は語ります。ロゴデザインの事例として岡が取り上げたのは、社内の提案案件、Zホールディングスの暗号資産取引所「TaoTao」のサービスロゴ。依頼内容には、「一般ユーザーに、未来にとって良いことを伝える」、そしてキーワードは「王道感」「親しみがある」に「ヤフー感をプラスする」ことが記載されていました。

TaoTaoの案件では、「すべての人々に、バラ色の人生を」というコンセプトでロゴを作っていったそう。その結果できあがったロゴのモチーフは、バラ。TaoTaoの頭文字である2つのTを組み合わせて形作りました。

第二のポイントは、「複数提案&当て込み画像をつけてイメージしやすくする」こと。岡はその理由を、クライアントに「どういう使い方ができるか」をイメージしてもらうためだと説明します。提案資料では、最初にコンセプトを伝え、どういうロゴを作ったのか、さらにそのロゴがどういう経緯でできたのかを説明すると、納得度が一気に上がるのだそうです。

「自分のデザインをいかに相手のストライクゾーンに入れるか。そういう提案ができることが大事になります」。最後に岡はそう語り、セッションを締めました。

LT後には、複数の質問が寄せられました。「提案の内容はどうやって決めているのか。決め手を教えてほしい」という質問に対しては、「デザイナーとしてのナレッジが蓄積されているので、これが刺さるという勘が働く。そこから選んでいます」と回答。

また「ワイヤーフレームから見せているのか。それともラフなビジュアルを見せているのか」という質問には、「インターネットやウェブに詳しくないクライアント向けには、ワイヤーフレームの一歩手前から話すこともあります。熟練したクライアントなら、いきなりデザインを見せることもある。人によって、適切な対応をすることが大事だと思います」と回答しました。

「デザインのセンスを磨くコツは何か」という質問には、「良いアウトプットをたくさん見ること。良いデザインを見て、自分の知識を蓄えていくことをお勧めします」というアドバイスを送りました。

今回の黒帯LTでは、専門技術力を身に付けるには、「自分のやりたいことを見つけて愚直に進んでゆく」ことの大切さ、そして、基本技術や知識を体系立てて身につけていくことの重要性をお伝えできたと思います。ぜひ、皆さんのキャリア形成の参考にしていただけたらうれしいです。

――おすすめ関連記事――

・ヤフーの黒帯制度とは?──第9代黒帯が語る「技術専門家として歩むキャリア」

・ヤフー第9代黒帯が最新技術動向を紹介 ──Hadoop、音声処理、Go、iOSアプリ、Androidアプリ