ヤフーもスポンサー企業としてイベントの運営に協力。さらに、UXデザインで「黒帯」の称号を持つ瀧知惠美がパネルディスカッションに登壇、参加者からの質問に答えました。

ロンドンから駆けつけたポーランド支部ディレクターが講演

Girls in Techはサンフランシスコで、50名規模のスタートアップに勤務していたアドリアナ・ガスコインさんが2007年に創設した民間非営利団体(NPO)。勤務先で女性社員がたった一人だったことに課題を感じ、同じ女性技術者らに呼びかけて、とりわけSTEM(科学・技術・工学・数学)分野における女性起業家や女性技術者を増やし、支援することを目的にさまざまなプログラムを展開しています。

現在はウガンダなどのアフリカ諸国を含む60以上の国や都市に支部があり、メンバーは5万人を超えるまでに成長しました。

アジアにも支部創設の動きが広がっていますが、日本は後発。2016年にようやく日本支部が誕生し、9月に大阪、12月に東京でローンチイベントを開くことになりました。

「私の職場も入社時は女性が少なく、キャリアアップのためのロールモデルがほとんど存在していませんでした。そもそもキャリア志向の女性社員が少ないことにも課題を感じています。仕事のことを気軽に突っ込んで話せる女性の仲間が欲しいという思いは、アドリアナと一緒。そこで日本支部を作ることにしました」と話すのは、Girls in Tech日本支部代表でダイキン工業株式会社に勤務する加藤愛子さん。

それを受けて、日本オラクル株式会社青山センターで開催された今回の東京ローンチイベントには120名の女性技術者が集まりました。

冒頭の基調講演でGirls in Techの意義を語ってくれたのは、ポーランド支部代表とロンドン支部のディレクターを兼任するカミラ・ハンキーヴィッチさん。カミラさんはロンドン在住で、IoTなど先進技術やFinTechの分野で活躍するシリアル・アントレプレナー(連続起業家)です。

「Girls in Techは、もちろん技術者のための教育プログラムやワークショップなども実施していますが、より重要なのは他の技術者や投資家との出会いの場を創造すること。人的なコネクションが起業や社内ベンチャー立ち上げには有効です。ポーランドでは登壇者が女性限定のピッチコンテストを開催し、優れたビジネスプランに賞を与えたり、投資家とのマッチングの場を提供したりしています」

「小さいながらも、まずは自分だけで始めたいと思ったので起業しました。まだ大成功とは言えず、出張にプライベートジェットを飛ばせるわけではありません。しかし、29歳のいまトライしていなかったら、きっと何年か経って後悔すると思いました。仕事とオフのバランスを取るために、1日のTO DOリストを作って効率的に仕事を進めるようにしています」と語ります。

会場から、「インターネット業界で理系出身の女性が思ったほど増えていない」という悩みが寄せられると、「インターネット分野は製造業などに比べれば、まだ女性進出の可能性が高く、民主的といえます。ただ、起業する場合、投資家は欧米でもやはり男性のほうが多いので、女性の関心に応えにくいという現状はあります。時間はかかると思いますが、まずは数学や工学を学ぶ女性を増やすことが大切」と答えました。

「語学障壁を世界に出ていかない言い訳にしてしまう傾向は、日本だけでなくイタリアやスペインにもあります。しかし、ビジネス共通語としての英語は必須で、それができないことは言い訳にはなりません。それに加えて私の場合、これからECサイトで日本の包丁などを販売する予定があるので、いま日本語も勉強しています」と、アグレッシブな姿勢を見せました。

企業で女性技術者がビジネスを生み出す仕組みを議論

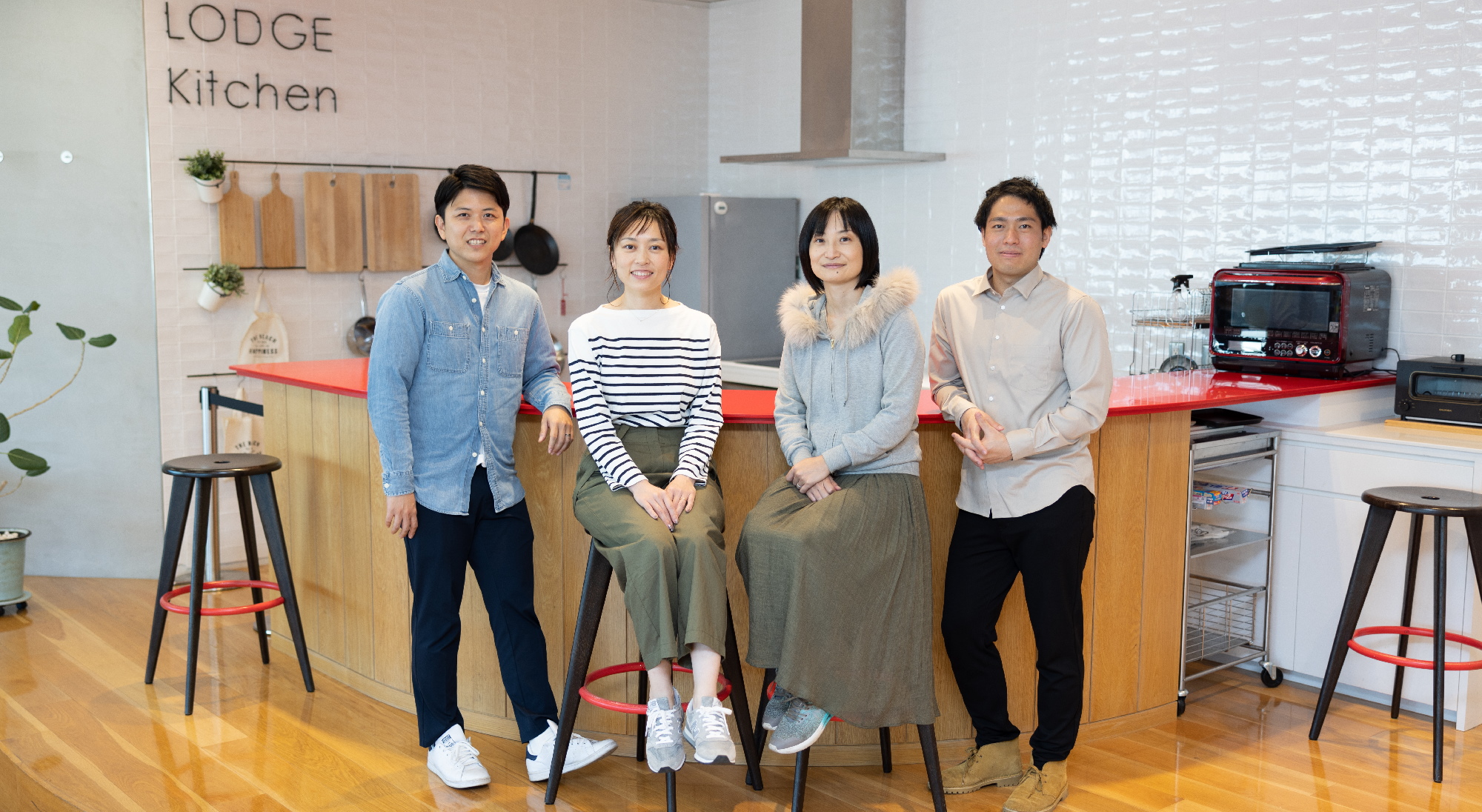

続く、パネルディスカッション第1部は「企業で活躍するマネージャーが考えるビジネスデザイン」と題して、主に女性マネージャーやイントラプレナー(社内新規事業担当者)の役割に視点を据えました。パネリストは今堀郁枝さん(株式会社IHI つなぐラボ 技術開発本部 技術企画部 課長)、笹原優子さん(株式会社NTTドコモ イノベーション統括部 グロース・デザイン担当 担当部長)、誉田直美さん(NEC ソフトウェアエンジニアリング本部主席品質保証主幹)、そして瀧知惠美(ヤフー株式会社 システム統括本部 技術支援本部 黒帯・UXデザイン)の4氏。

それぞれ企業内で、オープン・イノベーション、社内新規事業創出、ソフトウェア品質管理、UXデザインの普及活動などに取り組んできた人たちです。

「開発のスタイルは国によって違います。例えば、アメリカはコーディングする人とテストする人は別々。日本では同じエンジニアが開発からテストまで一貫してやることが多い。海外はざっと作って、あとはテストでひたすらバグをつぶすやり方ですが、日本ではその都度レビューを積み上げていくスタイルが主流です。

海外に行って、日本のやり方が通用しないことを痛感しました。モノがいつできるか予測ができないからです。結果的に私の話を聞いてもらえるようになりましたが、そこで役立ったのは博士号という肩書。さらに自分が実際やってみせることで、ようやくみんなの目が向くようになりました。肩書も重要ですが、説得力のある話し方で信頼関係を作ることが重要です」

社内でUX関連の勉強会を初めて開いたのは3年前。「デザイン思考」が業界的に言われ始めた頃ですが、最初は当時同じチームにいた3人だけで始めたという瀧。

「何のために自分はデザインをやっているかを考えることがあります。日本企業では、デザイナーは決められたモノを作る人として見られがち。しかし、デザイナーの仕事の幅は、本来もっと広いはず。決められたモノを作るだけではなく、未来にこういうことができたらいいよね、というような、今はまだないことを想像して描けるのがデザイナーです。それはエンジニアも同じことで、エンジニアを含めモノづくりに関わる人なら誰でもデザインに関われると思ってほしい」と、訴えました。

抵抗勢力も巻き込みながら、ビジネスをスケールする方法

会場からは、「仕事と家庭の両立をどうしているか」といった質問も投げかけられました。「夫との家事分担もいまだに課題です(笑)。子どもに世話がかかるときは、ベビーシッターと母親に来てもらっています。ワークライフバランスは自分にとっても課題ですが、子育ては楽しい。まずは、子どもがいるから仕事ができないという思い込みは捨ててほしいです」と、IHIの今堀さん。

「会社は男性上司が圧倒的に多い中で、女性が意見を言うと重宝されます。私は女性で得したことが多かったと思います。また、仕事の中で成功体験の積み重ねが障壁を突破するモチベーションになります。私自身『iモード』サービスの立ち上げや、新しい携帯電話シリーズのブランディングに関わったとき、『自分が考えたことが世の中に受け入れられる喜び』を実感しました。それまでの『いざというときは上司がサポートしてくれる』という甘えを払拭し、自分がやれることは全部やるという気持ちで取り組む。だからこそ、内から湧き出るような喜びを味わえました。その体験を何度もしたくて、自分のキャリアを拓いてきました」と、NTTドコモの笹原さんは振り返ります。

「粘り強く、自分らしく。上に声がけして仲間を増やして闘います。また、自分が無意識に持ってしまうバイアスこそが最大の敵。そんなことは到底無理、自分にはできないと思ってはいけない。理系だろうが文系だろうが、誰でもできるとまず考えることから始めたい」(今堀さん)

「新しいことをやるためには、周囲への説得が重要です。他の分野の人にも意見を聞くことも大事。聞きたいといえば誰もが教えてくれるもの」(笹原さん)

「もし反対している人がいれば、なぜその人が反対しているかを理解するようにしています。その人が大切にしていることに対して私が何か手伝えるか、私のやっていることはあなたにもメリットがありますよ、という説得の方法もあります」(瀧)

「反対している人よりは、賛成している人と一緒にやる。成功事例を作れば、いつのまにか反対派もなくなります」(誉田さん)

──など、それぞれが合理的かつ柔軟な、自分の体験から得た知恵を披露すると、会場にも共感の輪が広がっていきました。

1月にはヤフー主催で、女性技術者向けイベントを予定

パネルディスカッションの第2セッションでは、青山学院大学大学院の保々雅世特任教授をモデレーターに、3人の女性アントレプレナーが、自身の起業体験を語りました。パネリストは「子育てシェア」を展開する株式会社AsMama 代表取締役・CEOの甲田惠子さん、画像解析技術を用いたデジタルマーケティングを国内外で展開するBrand Pit共同代表の山浦真由子さん、そしてWebクリエイティブによる斬新なプロモーションが注目されている株式会社HEART CATCH代表取締役の西村真里子さんという、今まさに旬の3人。

失敗を恐れず新しいビジネスに突き進むその活力に、会場はすっかり魅了されました。

瀧にはユーザーインタビューやアクセスログ分析の手法など、UXデザインを構成する実務について、具体的な質問も多く寄せられました。

瀧は現在、ヤフーに勤務するかたわら、東京藝術大学大学院でデザインの研究をしています。その研究の一環で、デンマークを訪問したときの話などを披露しました。

ヤフーでも、女性技術者向けのイベント「IT Women’s Pich Night」の開催を1月27日に予定しています。

そこではIT企業で活躍する女性社員が女性のキャリアデザインとなるヒントをお伝えしますので、ぜひ興味のある方はご参加ください。