毎日3,000人が利用する社員食堂「BASE」「CAMP」

今回ご紹介するのは、ヤフー紀尾井町本社の「BASE」「CAMP」と呼ばれる社員食堂・カフェです。11階にある「BASE11」「CAMP11」は、約1,000坪の広大なスペースに850席、朝8時から夜8時までオープンしており、一日の平均提供数は約2,800食。朝の時間帯はおにぎり、みそ汁、サンドイッチなどの軽食を無料で提供しています。

11階の「BASE11」「CAMP11」を利用できるのは原則ヤフーの社員と関係者で、食事が提供される時間以外はミーティングや勉強会などの会場、社員が自由に使える執務スペースとして開放されています。

17階のオープンコラボレーションスペース「LODGE」にも、レストラン「BASE17」とカフェ「CAMP17」があり、ランチやカフェメニューを提供。こちらは身分証を提示すれば一般の人も利用できます。

社員専用食堂と17階のレストラン・カフェ合わせて一日の平均提供数は3,100食。

紀尾井町オフィスには毎日約7,000人の社員や来訪者がいるので、利用率は約45%。きわめて高い利用率といえます。

11階、17階のいずれにも、さまざまな仕掛けと楽しさがあふれているのですが、今回は「BASE11」を中心に、どんなメニューが提供されているのかご紹介します。

メニューごとにカロリーや、たんぱく質、脂質、炭水化物に加えアレルゲンになりうる特定原材料や宗教上の配慮が必要な食材を、11個のアイコンで表示しています。

讃岐うどんのコシに、うどん県出身者も納得

「BASE11」の入り口に入ると、目の前にはその日のメニューが表示されたボードが現れます。

ここで今日のメニューを選び、トレーを持ってキッチン前の列に並びます。

副菜の小鉢のコーナーにも寄って、今日の自分流ランチセットの完成です。定食メニューは二日ごとに食材や調理法を変えるなど、バリエーションに富んでいて、いつ来てもおいしいと、とても好評です。

厨房内には製麺機があり、特製の讃岐うどんは常に打ち立て。うどん県(香川県)出身の社員も納得のコシだそう。特別な日の自分へのご褒美におすすめの「うにいくら丼」「A5ランクステーキ重」(いずれも1,480円)などの豪華メニューが登場することもあります

社内で特にファンの多いカレーは、キッチンでスパイスを調合しています。おいしい食事をリーズナブルな価格で提供するため、スタッフは日夜の努力を惜しみません。もちろん、社員の健康を考えた提案活動も怠りません。

例えば、社内健康診断の結果ヤフーの社員には血中脂質が標準値以上に高い人が多いことが判明したため、「改善のためにはお魚をたくさん食べましょう。海鮮丼などはいかがですか」と、デジタルサイネージでヘルシーメニューを提案されていたこともありました。

カロリーを655kcal以内に抑えた「アンダー655定食」も、人気メニューの一つです。

こちらは、1グラム=1.53円で、自由に料理を組み合わせることができるビュッフェ形式の「グラムビュッフェ」。野菜ソムリエが厳選するサラダや定期的に開催される各国料理のフェアなどが人気です。

カフェ「CAMP11」では、店内で焼き上げる種類豊富なパンや、ドリップコーヒー、エスプレッソ、キャラメルマキアートなど本格的なドリンクが提供されています。

食べ終わったら、トレーと食器を精算機前のテーブルに置くと、金額が自動的に計算されます。支払いは社員証やPayPayで行います。

社食アップデートのため、100社の社食を食べ歩いた

近年では、多くの企業が味の追求はもちろんのこと、徹底的にヘルシーメニューにこだわったり、地域の食材を積極的に活用するなど、社食の運営に力を入れています。

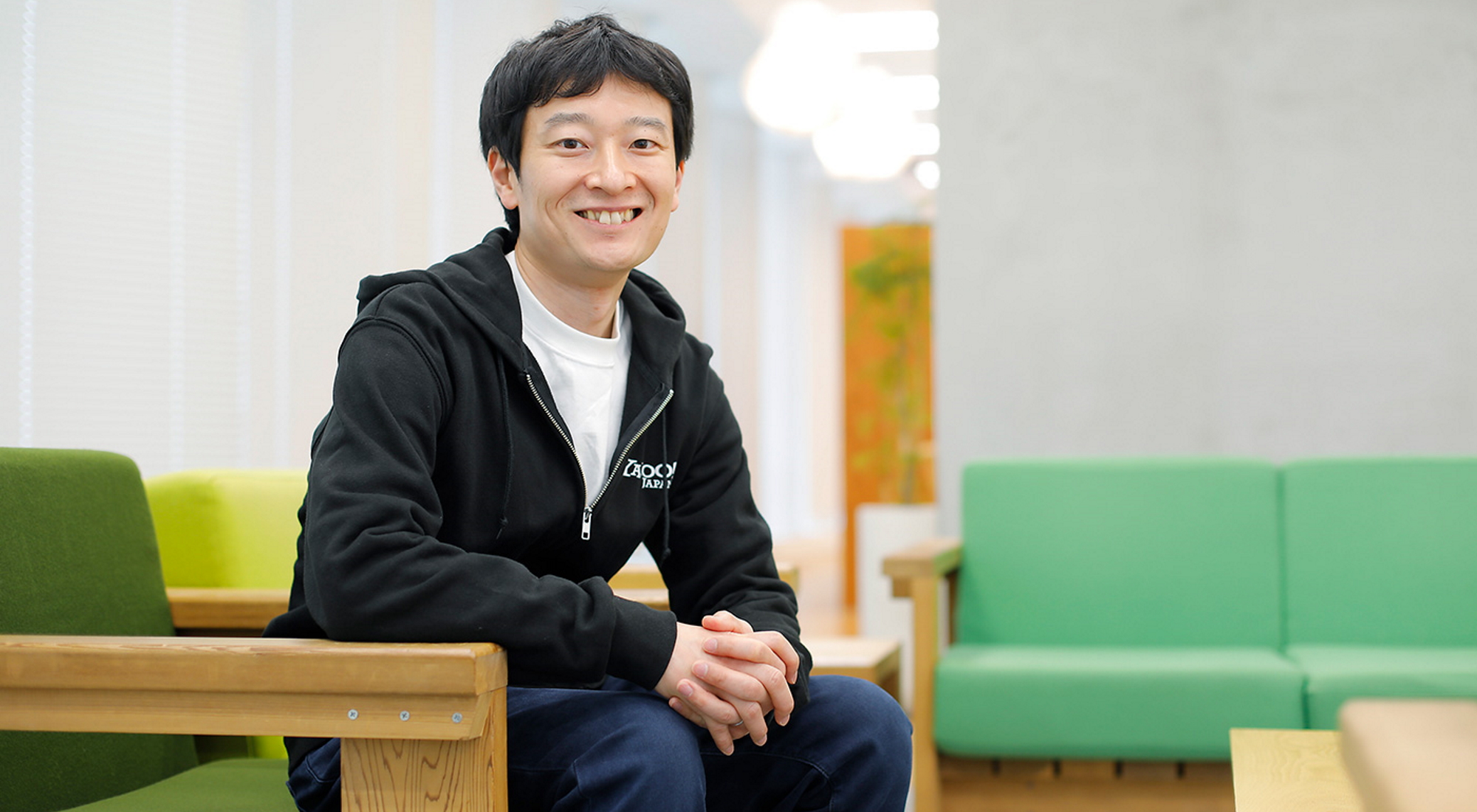

こうした日本の社食の今を知るために、100社以上もの企業の社食を訪ね、そこで実食を重ねてきたのが、 BASE&CAMP企画運営の沼田瑞木(みずき)です。彼の社食に懸ける思いを聞いてみました。

調理スタッフとともに地方の生産者を訪ねてメニュー開発

沼田は、東京農大栄養科学科出身で管理栄養士の資格を持つ異色の存在。学生時代から「食事は単なる栄養補給ではなく、一人ひとりが食の意味や健康への影響を意識しながら、自立して選ぶことが大切」という考えを持っていたそう。卒業後は出版社でウェブメディアの制作に関わった後、ウェブディレクターとして、2004年にヤフーに転職しました。

2011年の東日本大震災直後は、「Yahoo!防災速報」や発電所の電力需要を見える化する「電力メーター」などを開発していました。しかし、それらの支援サービスの開発が落ち着いてきたころに、一種の「燃え尽き症候群」に陥ってしまいました。

「違う仕事をしたくなり、社内転職を考えたのですが、そのとき、頭に浮かんだのが学生時代から興味を持っていた食に関わる仕事でした。ヤフーで社員の「食」に専任で関わる仕事といえば、社員食堂の企画・運営しかありません。自分で手を挙げて、今の部署へ異動しました」(沼田)

2016年に紀尾井町に本社オフィスを移転すると、沼田ら5人の担当メンバーは社員食堂の企画、運営に注力していきます。

社食は「食を介して従業員同士をつなぎ、ヤフーの決済サービスなど会社の事業と社員をつなぐハブであるべき」と沼田は強調します。単なる福利厚生施設というより、社員のコミュニケーションを重視する“攻めの社食”運営なのです。

「メニュー開発は食堂運営業者とともに考えますが、決して丸投げはしません。原則、委託業者さんは1社に限定し、私たちのヤフーバリューも共有していただいています。委託業者の皆さんもヤフーの仲間という位置付けなんです」(沼田)

料理が提供されるカウンターに立つと、厨房スタッフからは「こんにちは、お疲れさま」と声をかけられます。決して「いらっしゃいませ」とは言われない。これも、厨房スタッフと社員が委託業者と顧客の関係ではなく、仲間、同僚であることの表れです。

メニューの特徴の一つに、「地域の食材を生かすこと」があります。ヤフーが地方拠点を置く八戸、高知、北九州などの地元の食材を積極的に活用しているのです。

例えば、好評だった「かつお刺身のわら焼き」や「四方竹(しほうちく)」は高知ならではの名物。メニュー開発にあたって、運営業者とともに高知を訪れ、地元の生産者と話をしてきたと言います。

「高知県の知事にもお会いしました。その様子が、地元のテレビで報道され、ヤフーの地域社会への貢献活動が伝わりました」(沼田)

7月には毎年、福島の桃を使ったメニューを提供。そこに社員が列をなす様子は福島県内のニュースでも報道されました。そのニュースが流れたことで、震災後の風評被害で苦しむ生産者を勇気づけることができたと言います。

社員の健康維持やコミュニケーション活性化データを活用

「一般的に、メディアで企業活動などのポジティブな面が採り上げられることはそう多くはありません。社食のニュースバリューは、広告宣伝費に換算すると、この3年で約5億円に相当します。メディアへの露出度は、社食運営にあたっての業績評価指標(KPI)の一つだからです。今後はバラエティー番組にも採り上げてもらえるよう、PR戦略を練っています」と、沼田はこうした広告効果にも期待しています。

「ヤフーはYahoo! JAPANのサービスを通じて蓄積してきた膨大なデータを、既存サービスの効率化や新規事業の創出に生かしています。さらに日本社会の活性化に役立てることは、企業としての使命です。データを生かすことは、社食運営でも重要な課題になっています」(沼田)

「一定の限られたグループの、しかも健康に働いている人たちの食生活をデータで定点観測できるのは社食しかない」と、沼田は言います。

もちろん社員が昼に何を食べたかは個人情報なので、データはすべて匿名化して集計するなど、慎重に扱うのはもちろんです。それを健康診断のデータと突き合わせることで、社食のメニューと健康との相関関係が見えてきます。前出の「魚のメニュー」の提案にもこうしたデータ分析が生きています。

沼田たちは社員食堂の利用ログの活用をまとめ、人工知能学会で発表しました。社員のコミュニケーション活性化に、社食がどう役立っているかを考えるヒントにもなったそう。

常に“とがったメニュー”を提供し、社員に驚きを

「利用者の意見には常に耳を傾けますが、決してそれに流されてはいけない」と、沼田は言います。「“とがったメニュー”を絶えず提供することで、社員に驚きを与えるのも、ヤフーの社食の務め」だと考えているからです。

その一例が、辛口のカレー。当初、社員のなかには「辛すぎて食べられない」という声もあがりました。

「程よい辛さにして、好みでスパイスを使ってもらうなど、辛さの調整を利用者に任せる方針はあえて採りませんでした。『辛いのはダメ』という声を許容してしまうと、レストランとしての個性が失われてしまうと判断したからです。社食としての軸を失わないこと。それによって、社員の胃袋をきっちりつかむことが大切なんです」(沼田)

これからも社員の健康を第一に考えたメニュー開発を続けながら、1食1,500円のぜいたくランチや、外部とコラボした「肉フェス」などのイベントも仕掛けていきます。人気ナンバーワンの鶏の唐揚げ定食に加えて、羊肉・鹿肉料理や、夏の鱧を使った旬のメニューを織り交ぜるなど、社員の舌への挑戦を続けます。

「おお、今度はこう来たか、と言ってもらえるのが楽しみです。来年の夏には社員食堂で流しそうめん大会をやりたいな、なんて思っているんですよ」と、食のアイデアが沼田の頭から尽きることはありません。

ちなみに、ヤフーの社食はインターンの学生にも大人気だそう。

「ヤフーへの入社にあたって、社食がおいしいことが決め手の一つになりましたと聞いて、とてもうれしかったです」(沼田)

さて、来年の新入社員たちはどう答えてくれるのでしょうか。