世界でトップ10に数えられるインターネットのテクノロジー・カンパニーを目指すヤフー。世界の先端レベルに目線を合わせ、常に自分たちの立ち位置をキャッチアップしておくことが欠かせません。

ヤフーの「トップカンファレンス参加支援制度」は、世界トップレベルのインターネット技術に関するカンファレンスや先端のテックイベントへの参加を、会社として奨励・支援しています。

制度の利用対象者を、Yahoo! JAPAN研究所などの研究組織に限らず、事業部門のエンジニアやUI/UX、ウェブデザイン領域にも幅を広げていることも特徴の一つです。2014年からは全社的な取り組みとして支援内容を拡充し、海外で開かれることの多いカンファレンスへの渡航費・参加費などを会社が負担しています。

この制度を活用して、最先端スマホUI、Hadoopアップグレード自動化、自然言語処理の基礎研究など、業務で培った研究を世界で発表したエンジニアたちを3回にわたってご紹介します。

誤作動を防ぎ、正確にカーソルを操作できる画期的UI

「テキスト編集でカーソルを移動しようとすると、指定したい場所が指に隠れて見えず正確な位置を指定できないことってありませんか? キーボードで入力するとき、押すつもりのなかったキーを押してしまい、誤入力の原因になる“ファットフィンガープロブレム”。スマートフォンやスマートウオッチなどといった小型のデバイスでも同様の問題が起こることが以前から指摘されていました」

今回紹介するのは、このファットフィンガープロブレムを解決するUIを提案したメンバーの一人、岡部和昌。2006年に、ヤフー初の新卒デザイナーとして入社。ウェブデベロップメントの「黒帯」称号を3代にわたって任命されていました。

通常は、HTML5やCSS3を用いたサイトの開発と運用、JavaScriptやPHPを用いた動的なサイト構築について新しい技術を開発していますが、2015年にアメリカ・シャーロット(ノースカロライナ州)で開催された、HCI(Human-Computer Interaction)系のトップカンファレンス「The ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST2015)」で、ファットフィンガープロブレムを解決する「Fix and Slide」という新しいUI研究を発表し、好評を博しました。

ファットフィンガープロブレムは、要求するポインティングの精度と指の太さの比率に依存しています。小型デバイスでも、文字を大きくするなど、タッチ領域をより大きくすれば回避可能かもしれません。

しかし、文字を大きくすることは一覧性の低下に直結するため、これがなかなか難しいのです。そこで岡部らが考えたUIは次のようなものでした。

「キャレットの移動を指のタッチによって直接指定するという既存の方法に代えて、キャレットを除くテキスト全体を移動させることでテキスト中のキャレットの相対位置を決定すればどうかと思ったのです。この方法だと、移動させたい場所はずっと見えているため、より早く正確にキャレットの位置を指定できます」

文章で説明するとわかりにくいのですが、動画を見ると、その利便性は一目瞭然です。

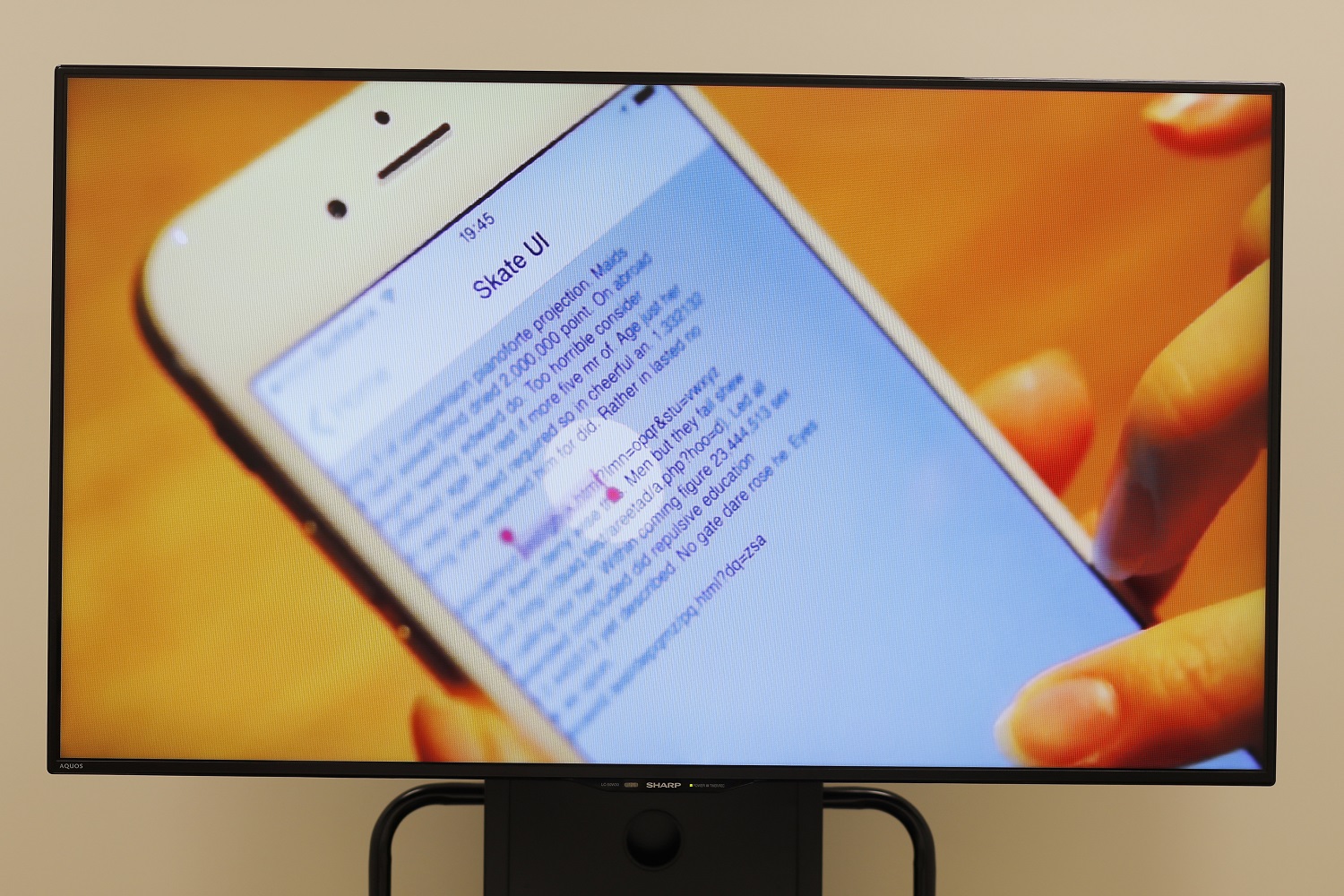

動画は新しいUIを示すために開発されたモックアプリを使ったデモです。スマホのテキストに新しい文章を挿入するとき、文字列をタップしてキャレット挿入位置を決めようとするのですが、従来のUIではなかなかうまくいかず、女性が困ってしまいます。

ところが「Fix and Slide」方式を使うと、キャレットではなく画面タッチでテキスト全体を移動させるため、すぐに挿入位置を決めることができます。

「Fix and Slide」は特許も取得していますが、これからはモックアプリだけではなく、OSレベルでも実装してほしいと思うほどの画期的なUIです。

「Fix and Slide」開発の背景はどんなものだったのでしょう。

「現在、北海道大学大学院で准教授をされている坂本大介氏と一緒に、新しいUIを研究する社内プロジェクトが2014年にありました。この研究は同僚のデザイナー・鈴木健司と共に応募した論文がベースになっています。学術論文を書くのは初めてのことだったので、研究領域に詳しい上長の指導を受けました」

社内論文の発表にあたってはモックアプリをSwiftで開発。岡部と鈴木はSwiftを使うのは、これが初めてだったそうです。

テキスト選択の速さについて、従来のUIと数字で比較するテストや、テストに参加してくれたユーザーへのアンケートなどを行いました。UIの満足度を100点満点で採点したアンケートでは、従来の手法が49.5点だったのに対して、「Fix and Slide」は68.67点と高い満足度を得ることができました。

ブラッシュアップして投稿した論文は、見事、UIST2015のポスターで採択。会場でのポスター発表とデモンストレーションは参加者投票によるベスト発表賞を受賞しました。岡部らはポスターセッション会場で来場者に英語でプレゼンを行いました。

「UIST2015だけでなく、その後、イタリア・フィレンツェで開かれた“mobileHCI2016”でも発表しました。1年の間に二つのカンファレンスで発表できたのも、会社の支援制度があったからこそです。トップカンファレンスでの発表は、数年後には各企業のデバイスに実装されるものが多い。そうしたテクノロジーの最前線を肌身で感じることができたのは、大きな収穫でした」と、岡部は語ります。

実際に参加して得た“空気感”は、その後の研究開発のモチベーションになっています。その“効用”を伝えようと、岡部は後進のデザイナーやエンジニアにも論文発表、国際学会への参加を促すような勉強会を社内で始めています。

おすすめ関連記事

「トップカンファレンス参加支援制度」を活用し、世界に論文デビューするエンジニアたち【Hadoopアップグレード自動化編】

「トップカンファレンス参加支援制度」を活用し、世界に論文デビューするエンジニアたち【Hadoopアップグレード自動化編】