あまりに魅力的な制度ばかりなのでヤフーで働きたいと思い、入社面接をしてもらったのですが、結果は果たして…?

クリエイター活動支援制度「My Polaris」って?

こんにちは!池澤あやかです。今回は、ヤフーが約3,000名のクリエイターを対象に、技術力の向上を狙った支援制度「My Polaris(マイポラリス)」について、お話を伺いにきました。

なぜ、このような制度を作ろうと思ったのですか?

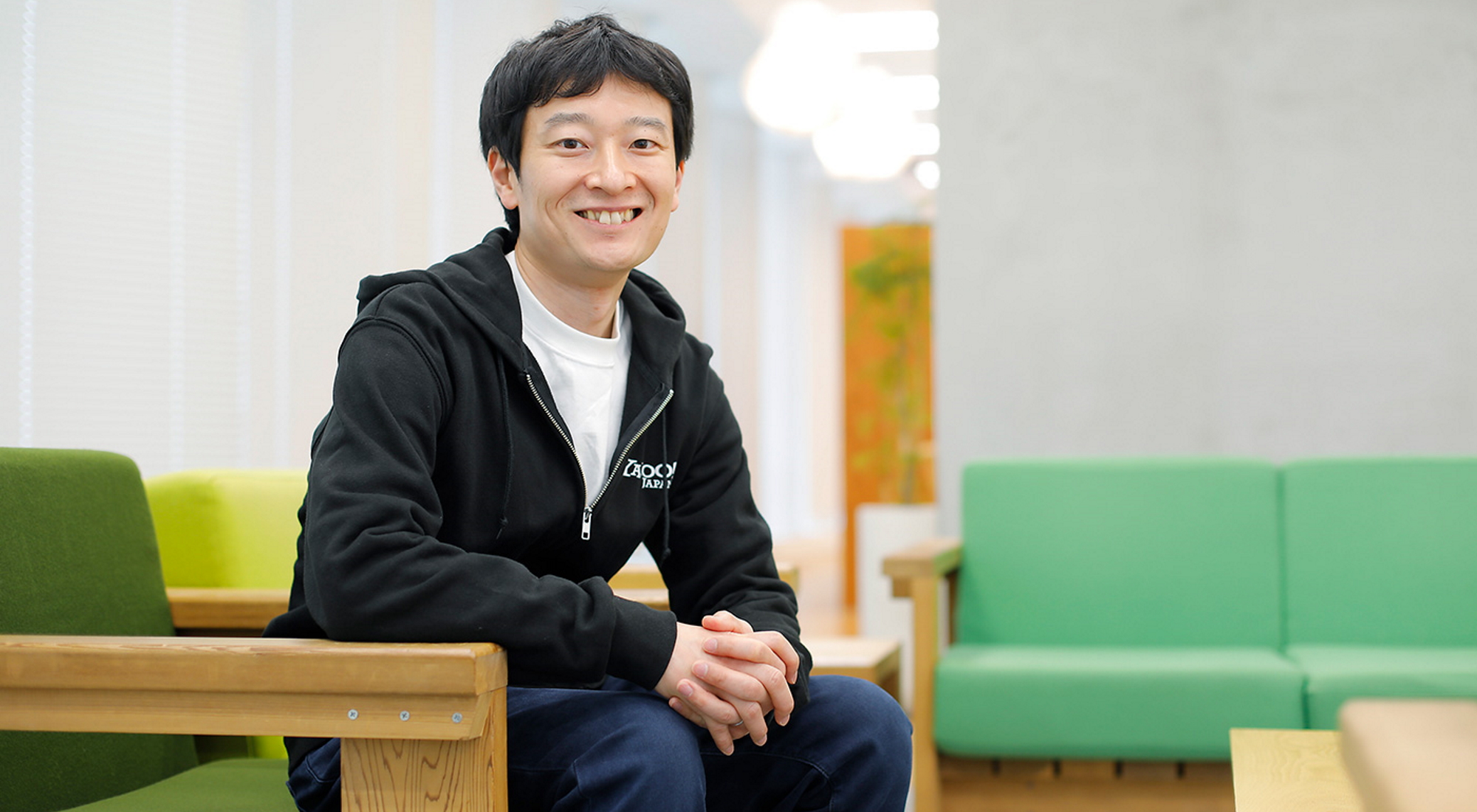

藤門 千明

ヤフー株式会社 執行役員 チーフテクノロジーオフィサー(CTO)

筑波大学大学院を卒業後、2005年に入社。エンジニアとしてYahoo! JAPAN IDやYahoo!ショッピング、ヤフオク!の決済システム構築などに関わる。決済金融部門のテクニカルディレクターやYahoo! JAPANを支えるプラットフォームの責任者を経て、CTOに就任。

ヤフーでは、これまでもこうした支援制度はありましたし、クリエイター向けの制度も単発でいくつか打ち出してきました。しかし、単発を繰り返すだけでは説明が難しいし、今後クリエイターが成長していくためのストーリーラインは重要だなと考えたんです。

ストーリーライン?

はい、ヤフーがエンジニアやデザイナーを含めたクリエイターに対して、どのように成長してほしいかを大きなストーリーにしたのが「My Polaris」です。

池澤さんもプログラミングをやっているので実感していると思いますが、技術の変化がどんどん早くなってきてるじゃないですか。これからは一人ひとりのクリエイターが自分自身の力で学び続けないと、もっと生き残れない時代になっていきます。

とはいえ、何を勉強したらいいかもよくわからないし、今後どういう技術が流行るかもわからない。

そこでヤフーは自分の力で勉強したり、技術コミュニティなどでの活動や自分が得た技術力を外部で発揮したりするチャレンジを応援したいと考えました。

古い時代に、海を航海する旅人がPolaris(北極星)を頼りに船を進めたように、私たちも向かうべき目標を見定めて自走していこうという想いから、新しい三つのクリエイター支援制度を含む「My Polaris」を作ったのです。

◆「My Polaris」の主な制度 ◆

・技術活動費用補助 NEW!

・開発合宿プログラム NEW!

・黒帯制度

・OSSデベロッパー認定制度 NEW!

・社会人ドクター進学支援制度

・トップカンファレンス参加支援制度

・Hack Day

・グローバルテック企業との交流

・書籍執筆、副業

年間最大100万円の活動資金が付与される「OSSデベロッパー認定制度」

新しい制度が、三つもできたんですね!OSS(オープンソースソフトウェア)をよく使うので、「OSSデベロッパー認定制度」が気になります。

◆OSSデベロッパー認定制度◆

・社内で認定されたOSSデベロッパーは、OSSの開発時間を業務時間として扱うことが可能

・対象OSSの開発関連活動支援金として、年間最大100万円の活動資金を付与

ヤフーはデータセンターからアプリケーションまで、すべてのレイヤーを自分たちで作りたいと思っています。サーバーも立てて電気を引っ張ってきて稼働しているし、Webサービスやアプリケーションもほぼ内製です。

僕がCTOになってからは、OSSをどんどん使おう、どんどん貢献しようって言い続けているんです。最終的にはそのOSSのコミッターになることをめざして積極的に活動してもらうため、この制度を立ち上げています。

もう認定されている人はいるんですか?

はい。すでにOSSデベロッパーに認定されているエンジニアが数人います。

突出したスキルを持つ第一人者を任命する「黒帯制度」

この制度は、これまでもあった「黒帯制度」とはどう違うのでしょう。

◆黒帯制度

・ある分野に突出したスキルを持っているその分野の第一人者を任命。任命一時金として10万円を付与

・これからの活躍への支援金として、年間最大100万円の活動資金を付与

・特別デザインの名刺・ノベルティなどの贈呈

オープンソースの活動に限らず、技術で一番の人を選んでいます。黒帯はどちらかというと特定の技術や専門分野で社内で一番、社外でもほぼ一番という人を選んでいますね。

両方に選ばれる人はいるんですか?

その可能性は十分ありますね。その場合は、黒帯の活動資金とOSSデベロッパー資金両方使うことができます。

黒帯認定タイトルの中でOSSと直結しているものもあるのですが、OSSデベロッパー認定制度はオープンソースの活動そのもので一生懸命頑張っている人を支援しようというものです。世界で認められているコミッターなどを認定したり、社外で認定している人を社内でも応援したりします。

オープンソースもコミュニティの力によって違う方向に行ってしまうこともあります。万全ではなくバグなどもあるし修正も自分たちがやらなくてはいけない。自分たちが大事にしている特定領域に対しては、自分たちもコミッターとなって方向性をしっかり定めていこうという意図があります。

活動資金は何に使われてるんですか?

自由に使ってもらってます。年に1回あるオープンソースカンファレンスの出張費用に使ってもらったり、本を書く費用などなんでもOKです。

例えば、焼き肉をガソリンとしている人は?

飲食代はどうかな。どうしても焼き肉がOSSと関連性が強いと認められれば…。OSSの懇親会とかネットワークを広くするためのエバンジェリスト活動であれば…。

会社は有益なことに使ってほしいと切に願ってるわけですね。何のOSSでデベロッパー認定されているんですか?

どのOSSに対して支援しているかは社外には明らかにしていないんです。でも、池澤さんが使っているRubyのコミッターも歓迎していますし、業界標準に認められたトップレベルのOSSに対して行っていますよ。

入社後にデベロッパー認定された人は、外部の人に言っちゃいけないということですか?

いえいえ(笑)、あえてリスト形式で公式に伝えようとしていないだけです。企業がそれをアピールすると胡散臭いじゃないですか。本人が努力して自然に伝わるのが真っ当じゃないかと。

なんかよく分かった気がします!

技磨きのために1万円、好きに使ってOK!「技術活動費用補助」

次は「技術活動費用補助」について教えてください。

これはエンジニア・デザイナーが技術スキルの向上や、知見を広げることに対して月に1万円を、幅広い利用対象カテゴリの中から自由に選んで使っていいというものです。

◆技術活動費用補助

・クリエイター1人あたり1万円/月を上限に費用補助

・一人ひとりが使い道を考え選択できる自由度の高さ

・事前申請不要/活用後に事後申請(直属の上長承認のみ)

例えば、データベースの勉強をするために必要な本を買ったり、セミナーに出たりとか。グローバルに必要だと思ったら英語など、自分で自分のスキルの幅を広げられると思ったものなら自由に選んでOKです。

英語も!業務には直接関係ないですよね。リファレンスが読みやすくなるからとか?

そうですね。テクノロジーはリファレンスも会話も世界共通で英語。技術直結ではないけど、テクノロジーのベースの一つだと思うので、英語の活動支援は入れています。

中国語はどうですか?

中国も勢いがありますし、現時点は英語だけですが、今後は増えていく可能性があります。

ということは、上司に説明できれば、焼き肉でもいいとか?

飲食代は…ちょっと難しいですね。この制度の面白いところは、誰がどのように使ったか全社員に公開されることです。だから、焼き肉を食べに行ったことに使ったら全社員にばれます(笑)。

その狙いは他の社員がどういうところに意識が向いていて、どんな勉強しているのかを知ることで知見の幅が広がること。憧れの優秀なクリエイターがどんな勉強しているのかがわかると若手の参考になるし、刺激になります。

毎月公開していくので、どんどんアップロードされていきます。すでに使っている社員もたくさんいますし、オンラインメモに何月に何を勉強するために申請するって書いている社員もいます。机に技術書がずらりと並んでる社員もいます。

おおー楽しそう!焼き肉が食べれないってこともよくわかりました(笑)。

池澤さんは、技術活動補助を何に使いたいですか?あ、焼き肉以外で。ちなみに、1万円に収めなくてもいいんですよ。上限をオーバーしてもそのうちの1万円を補助するというものなので。

私だったら、地味なんですけど、本と部品が欲しいです。あとは英語の学習とかですね。それにしても毎月3,000人を対象にこの制度を実施したら、3,000万円かかるってことですよね。経営者は涙目ですね。

まぁ、そそのかした僕が張本人ですから(笑)。

サービス横断のレビューや共通課題の解決を開発合宿で

クリエイターを大切にしているんですね。開発合宿プログラムというのは?

ヤフーはカンパニー制で、事業部単位でサービスを運営しています。だから、例えばメディア系のエンジニアはメディア系のテクノロジーを使うことが多くなり、コマース系はコマース系の技術を取り扱うことが多くなります。

そうすると技術に偏りも出るし、サービスが違うとアーキテクチャも違う。モノづくりをしていると、レガシー技術を追い続けることも少なくありません。

一方で100以上のサービスがあるので、セキュリティやモバイルテクノロジーなど、技術領域ごとに実は同じことをしなきゃいけないのに、サービスごとにバラバラにやると無駄も多くて生産性が下がることがある。

そこで組織を横串しにし、自分たちが使っている技術やアーキテクチャのレビューをしたり、共通の課題を解決したりする場として、開発合宿のプログラムを用意しているというわけです。

◆開発合宿プログラム

・部署やサービスをまたいだ技術・情報の共有、共通の課題解決の場

・厳しいフィードバックによる成長機会の提供

違うサービスだけど、同じような技術を使って開発している人たちが技術共有をする場ということですね。合宿ではどのようなことをするんですか?

例えば、アーキテクチャ設計に関する人財育成ですね。開発規模が大きいのでどんどん複雑になっていくし、本に書かれたことをそのままやると失敗する。有識者からYahoo! JAPAN秘伝のたれを伝えたり、システムレビューを行ったりするアーキテクト合宿があります。

1泊2日などで、会社を離れ、1日中こもって技術だけに向き合う。一定期間の中でプロトタイプを作ろうとか、一気に8時間かけてサービスを作ろうというのもありますね。

業務上関わることのない部署の人と、斜め上から意見を言い合ったり、クリエイター同士のつながりが持てたりする場にしたいと考えています。

働きながらのドクター進学を支援。海外のトップカンファレンス参加も!

既存の制度にも、100万円までの学費を支援、週1日は学業に充てていいという特別な有休が与えられる「社会人ドクター進学支援制度」というものがあります。遠方の場合は交通費を支給しています。

◆社会人ドクター進学支援制度

・強化対象13分野の研究領域について理系博士課程へ進学する際に支援を行う

・研究成果を自社の人工知能技術やIoT、広告技術などへの導入、他企業との連携、学会での発表につなげる

いいなあ。キラキラした働き方ができそう。

キラキラ働ける制度はまだまだありますよ!世界の最新技術や情報に触れるために、国内外のトップカンファレンスに参加するチャンスが得られる「トップカンファレンス参加支援制度」というのもあります。

Google I/OやWWDC、CESといった国際的なカンファレンスや人工知能のカンファレンスに、この制度を使って申請し承認されれば参加することができます。海外で論文を発表する人もいれば、見学に行く人もいます。

◆トップカンファレンス参加支援制度

年間100人規模で国際トップカンファレンスや国内主要カン ファレンスに参加する機会を提供

CES行きたい!

もちろん社内に還元するために、社内勉強会などで発表してもらったりはします。

いきなりプロサッカー選手になれと言われてもなれないじゃないですか。プロになるために最前線で活躍するプロを見て学んでほしいというのが狙いなんです。

他社での開発やタレント活動などの「副業」もOK!

個人的に一番気になるのは副業ですね。どのくらい認められているのかとか。

基本的にほとんど認められてますね。ヤフーを本業としていれば、健康面に配慮し競業しない内容であれば大丈夫です。スノーボードのインストラクターとか、他の企業の開発をお手伝いしているエンジニアもいます。

えっ!他企業の開発もOKなんですか?

はい。ヤフーでは普段、バックエンドをやっているけど、自分のスキルを成長させるために違う企業でフロントエンドの開発をしている人もいます。単発でデザインを頼まれてとか、週一回大学で教えていたりする人もいます。

◆書籍執筆、副業

培った技術を社外発信する活動として書籍執筆・出版や、会社では出来ない経験を積むことで本業にも良い影響が生まれるとの考えのもと副業を認める。

タレント活動でもいいんですか?

業務に影響がなければ問題ないです。スノーボードのインストラクターやっている人は有休を使って、冬は毎月10日間くらい山に滞在しながら仕事してます。インターネットで連絡がつけば、海外でも大丈夫です。「どこでもオフィス」といって、月に5回までリモート勤務がOKなので、海外で勤務する人もいますよ。

楽しそう!好きなことに本気になれそうですね。

池澤あやか、ヤフーの入社試験にチャレンジ!

ヤフーさんの「My Polaris」がすごい制度であることはとてもよくわかりました。エンジニアとしての技術力を高めつつ、柔軟な働き方ができそうです。

池澤さんが使ってみたい制度はどれですか?

「どこでもオフィス」を使って、月に一週間は中国の深センに行きたいです!旅費は副業でまかないつつ。

ヤフーの社員でも深センや広州のカンファレンスに行って、そのまま街を見てそこで仕事してきますって人いますよ。

私もヤフーで働きたくなってきました。ヤフーはどんなエンジニアを求めているんですか?

Rubyエンジニアも大歓迎ですよ。特定の言語では採用していないです。

以前、面接を受けたことがあるのですが、その時は落ちちゃって(笑)。もう1回受けてみてもいいですか?

もちろん大丈夫ですよ!じゃあ、遠慮なく本気で面接させていただきますね。

面接試験、まずはエンジニアとしてのキャリアをPR!

面接ではその方の経歴をもとに、ヤフーで何ができるのかスキルのすり合わせをしたり、ヤフーでやりたいことを確認します。まずは、池澤さんのエンジニアとしてのキャリアについて、聞かせてください。

今までやったプロジェクトは、ポートフォリオをこちらのサイトにまとめています。360度写真を傘にするプロジェクトや携帯につけるカメラのプロジェクト、YouTubeから電話がかかってくるプロダクトを開発したりしています。

これはどのように実装されているんですか?

YouTubeのAPIが公開されているのでちょうど電話をとるときに差し掛かったときにTwilioのAPIを使って、電話がかかってきたように錯覚する仕掛けになっています。

主にはWebサイトの仕事が多く、社長の書いたポエムをギミックで再生するとか文化庁がやっている芸術祭のサイトでエンジニアとして参加しています。HTML,CSS, JavaScript,WordPressを主に使っています。

一番難しかったのはどんなことですか?

デバックが一番大変でした。粗く作るのはいいんですけど、99%までいって、あと1%を完成させるのに苦労しましたね。

その1%のためにやっていることは何ですか?

ここがダメなのかなというところを洗い出し、報告されているものもリストアップして一個一個地道につぶしていくことが多いですね。

例えばどんなことを?

やらなければクオリティが上がらないものは、簡単なモノづくりでも全て必ずやります。

例えば、100円均一で買った時計をArduinoとサーボモーターで改造して、ドラで起こしてくれる目覚まし時計を作ったことがあるんです。100円均一で買った部品は脆くてすぐ動かなくなるので、丁寧に分解し、はんだ付けして歯車を元に戻して改善しました。

Dockerでどのようなものを開発されているんですか?クジラのマークがあったのでDockerやってるんだなと。

細かいところまで見てくれてるんですね!WordPressの部分やSSL対応です。このサイトは言語処理しているので、タイピングで入力された文章を言葉で分解してローマ字に変換する自然なタイピングを再現しています。

mecabをインストールして、サーバーもそのまま導入できるように設定。細かくカスタマイズしたDockerファイルをローカルでも自動構築できるように設計しました。

コンテナテクノロジーのメリットは何ですか?

自分の環境を再現できることですね。例えば複数で開発するときに、この手順で再現してと手順書を渡すのも一つの手ではあるんですけど、面倒じゃないですか。依存ファイルがあったら嫌だし、開発が進みやすいので活用しています。

池澤さんはRubyが得意だと思いますが、Ruby以外の言語の言語も使うことがありますか?

最近のプロジェクトはPythonで書いています。あと、WordPressはPHPですし、フロントエンドをやっているのでJavaScriptも書きます。

ヤフーで生かしたい技術や経験、やってみたいサービスは?

OSSデベロッパー認定制度はどう思いましたか?

オープンソースに貢献している人にとって、とてもいいものだと思います。私もオープンソースはよく使うので、そういう支援をしてくれる企業が増えるのは使う身としてもうれしいですね。

オープンソースを使って動かない時はどうしていますか?

自分で書き換えることが多いですね。

書き換えた後って、せっかくだからみんなに使ってほしいと思ったりしませんか?

確かにそうですね。Pagerのプロジェクトで1回だけプルリクエストを出したことがあります。

そのプルリクエストは最終的にマージされました?

はい、されました!「Thank you」って返事が来ました。

よかったですね。どう思いましたか?

貢献できて嬉しかったです。私と同じようなツールを使う人が使いやすくなればいいなと思いました。

今までいろいろ活動の話をお聞きしましたけど、これまでの活動を経験値として、仮にヤフーに入社したら、どのようなサービスをやってみたいと思いますか?

普段は小さいサービスばかり作っているので、大きなサービスをやってみたいです。Fintechやメディア系に興味があるので、「Yahoo!マネー」や「Yahoo!ニュース」とか。サービスの運営の経験がなく、ノウハウがないので一度は挑戦してみたいですね。

最近仮想通貨の取引プログラムを書いたんですけど、実際に成果として出てくるので、開発と改善を繰り返したり、書いてたりして楽しいと思いました。

サービスを開始した瞬間に改善を繰り返すので、ヤフーに向いているかもしれないですね。

ただ、秘伝のタレを解読する技術がないから大丈夫かなって(笑)。

ソースコードが秘伝というよりは、アーキテクチャーが秘伝なんですね。例えば1日に100くらいのアクセスのサイトと、秒間1万のアクセスのサイトではまったく違う。自分の想定してなかったことが多いはずなので、入ってから学ぶので大丈夫ですよ。

ソースコードはGitHub Enterpriseを使って全社に共有しているので、基本的には全てのソースコードが全社員見られる状態なんです。

それを聞いて安心しました。古い会社だとGitHub導入していないところも多いので。

違うサービスに対してプルリクエスト投げる人もいるし、比較的自由ですね。

全然違う部署の人から来たらビビりますね(笑)。

ベテランやえらいひとからも来ますよ(笑)。

コードレビューの環境はどうなっているんですか?

各組織のリードエンジニア、もしくはそのチーム全員でGitHub上でレビューすることが多いですね。

多角的にレビューするんですか?

そういうこともあるし、最近だとレビューとプロセスのペアプロをするケースが増えてます。ペアプロ専用のエリアを用意して、二人でお互いをチェックしながら一気にやっちゃうことも多いです。

なまけられないですね!

終わったあとぐったりして帰ってくる人が多いですね(笑)。ただ手戻りが少ないし、ちょっと手を加えたら壊れちゃったというのは全然ないです。

レビューしてくれる環境があるのはいいですね。ベンチャーだとなかなかその環境は用意できないですものね。

スピードと安定、両方とることはこの事業では大事なので、スピード感を優先することも時としてあるのですが、基本的にはコンテナなどのテクロノジーを使ってテストの回数を増やすようにしています。金融系はきっちり、メディア系は早く出すといった対応は必要になりますが、サービスによってのバランスかなと。

はい、テストやレビューをしてもらうのは大事だと思います。

ヤフーでの採用面接の結果は…!?

では、採用結果をお知らせします。

ドキドキ……今度こそ!

結論から言うと、ポテンシャル採用としては合格です!理由としては、しっかりモノ作りをしていることが伝わってきたから。おそらく就業経験は深くないと思うのですが、Dockerなどの技術的な質問に対する回答から、それを感じました。

やったーうれしい!

ぜひ、ヤフーで大規模開発に携わってください。お待ちしています。

ありがとうございます!ヤフーがエンジニアやデザイナーの技術力向上、そしてクリエイターが開発しやすい環境作りにとても真剣に取り組んでいることがよくわかりました。

ヤフーで働いてみたいと思った方はぜひチャレンジしてみてくださいね。

藤門さん、今日はありがとうございました!

※本記事は、エンジニアライフを楽しむためのキャリア応援サイト「CodeIQ MAGAZINE」からご提供いただいた企画記事(2017年12月22日掲載)です。