2011年3月11日午後2時46分頃、三陸沖を震源とするM9.0の地震が発生。

ヤフー社員も当時のオフィスミッドタウンの公園へ避難。余震の続く中、避難場所でニュースの配信を継続。

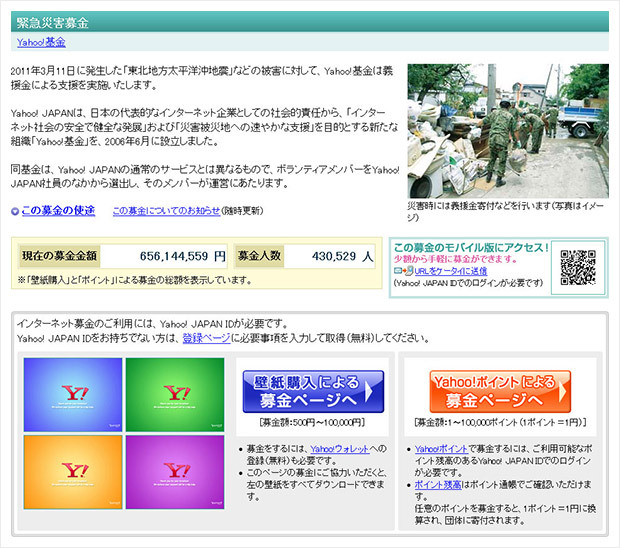

11日夜にYahoo!基金が受け口となる緊急災害募金を開始。

13億7145万3,800円が集まり、中央共同募金会、日本赤十字社に寄付を実施。

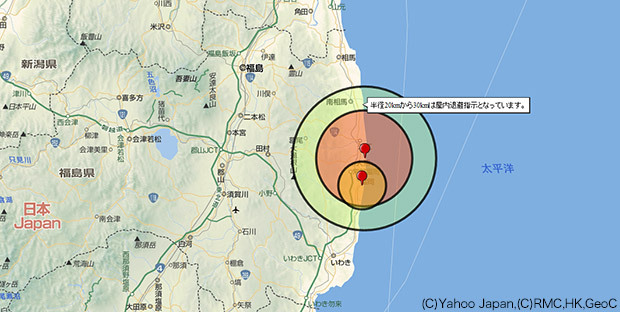

Yahoo!地図で福島原発の避難区域マップを作成し、公開。

継続的な緊急災害対応を行うため、社内に震災タスクフォース「震災対策特別室」を立ち上げる。

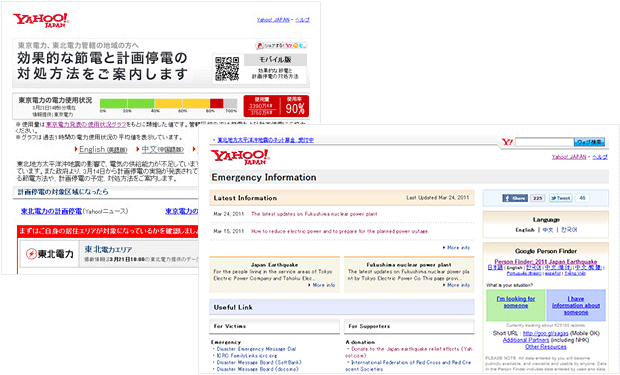

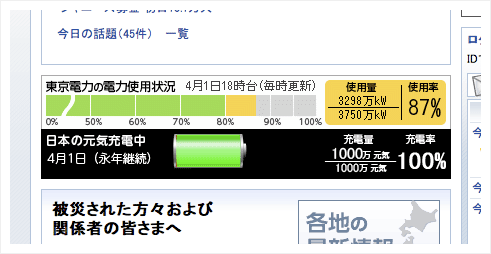

東京電力の計画停電をうけ、電力使用状況や計画停電となった場合の対処方法などを案内する節電ページを公開。また、14日には在日外国人の方々のために英語ページを公開。

Yahoo! JAPAN上でNHKの映像をリアルタイムで配信するNHKサイマル配信を開始。

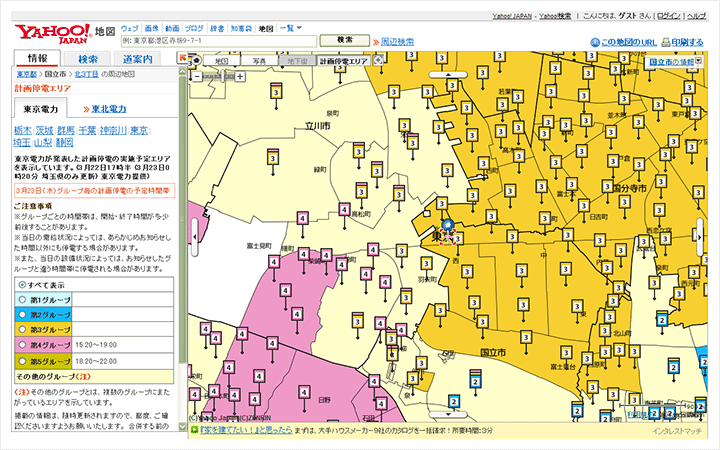

計画停電の実施予定が分かりやすいよう、エリア別に色分けをした計画停電マップをYahoo!地図上にて公開。

Yahoo!ヘルスケアに東北地方太平洋沖地震関連のニュースや医療情報を掲載するページを公開。

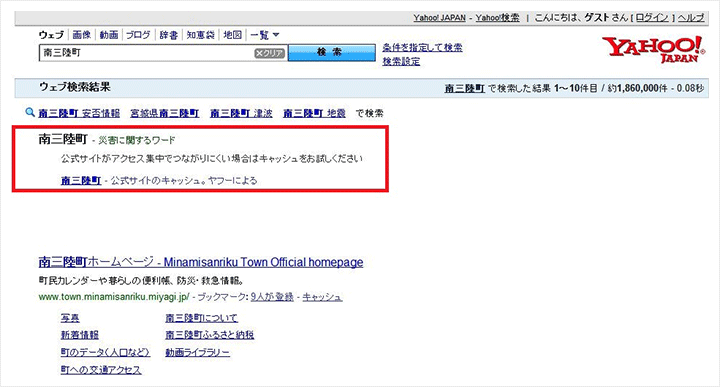

サイトの負荷軽減などを目的に行政機関や交通機関、災害情報、電力会社など7ジャンルのキャッシュサイトを提供。

安否確認、避難場所、炊き出しマップ、道路交通情報、病院・ヘルスケア情報などを地域ごとに掲載。

関連リンク

出品する際に1日当たり100円を募金できるシステム「義援金ショーケース」を開設。

東京電力発表の使用状況グラフをもとに、Yahoo! JAPANのトップページや「節電情報」ページで「東京電力の電力使用状況メーター」の提供を開始。

関連リンク

公共機関、公共性の高い事業者のWebサイトについて、アクセス集中によりサイトの閲覧がし難い状況が一部で発生していることをうけ、サイトの負荷軽減などの目的で、これらのサイトのキャッシュサイトを提供する支援を開始。

関連リンク

「Yahoo!ショッピング」を通じて東北地方太平洋沖地震の被災者支援に誰でも参加できる物資支援プログラム「支援ギフト便」を開始。第一弾として、白米20トン(10kg入り2,000袋)の販売を開始。

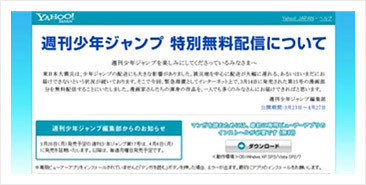

被災地の子どもに向けた週刊少年ジャンプの無料電子配信を開始。

出版社、タレントプロダクション、レコード会社、パートナー企業、スポーツ団体、格闘技団体などの企業・団体をはじめ、各界の著名人からの声を受け、「Yahoo!オークション『東北地方太平洋沖地震チャリティーオークション』」を開催。

落札代金は、全額を福祉団体などに寄付。

関連リンク

東日本大震災で失われる前の街並みや風景、震災直後の様子、今後の復興の過程など震災の記録を写真でのこす「東日本大震災写真保存プロジェクト」を立ち上げ。

現在では、65,005点の写真を保存。

関連リンク

個人のお客様からの、チャリティーオークションへ出品をしたいとの要望を数多く受け、オークションに出品する際のオプションとして、落札額の一部(10%)もしくは全額を選択し、その金額を被災者支援のために募金することができる「Yahoo!オークション みんなのチャリティー募金」を開始。

また、Yahoo!ショッピングにおいても対象商品を購入することで1商品あたり10円が募金される「Yahoo!ショッピング みんなのチャリティー募金」を開始。

関連リンク

防災に関する情報をメールおよびYahoo!メッセンジャーでお知らせする「防災速報」サービスを開始。

関連リンク

地震、津波、台風などによる災害に備えて市民が必要とする情報を迅速に提供するとともに、市の行政機能への負荷を軽減することを目的とした「災害に係る情報発信等に関する協定」を開始し、高知市、姫路市それぞれと「災害に係る情報発信等に関する協定」を締結。

現在では、締結済みの自治体数が1,240以上、人口カバー率92%以上となっている。(2021年2月末時点)

関連リンク

東日本大震災の発生から9カ月。

被災地への支援方法や、被災された方々も、震災直後の「支援金・義援金や物資送る・受け取る」ことから、「産業復興や雇用促進のための支援を行う・働く」など、活動や行動の内容が徐々に変化した。インターネットを活用し、被災地の人たちが自ら売ることのできる仕組みを作り、新たな地方活性化モデルの構築を目指す「復興デパートメント」プロジェクトをスタート。

関連リンク

2012年3月、ヤフーは経営陣を一新。新たなミッションとして「課題解決エンジン」を掲げ、当時の日本の最大の課題とも言える東日本大震災からの復興にIT(情報技術)で人々や社会の課題を解決することにチャレンジするために、専門部署の「復興支援室」を立ち上げ。

「石巻爆速復興弁当」は、「おいしく食べて復興支援!」をテーマに販売を開始。1日でも早い復興を願いYahoo! JAPANのスローガンである「爆速」(2012年7月時点)を商品名につけたもので、1個販売されるごとに50円が寄付金として東北の復興支援に使用される。

新しい事業形態などを生み出していくため、インターネット環境やUstream設備、カフェとキッチンをイメージしたオープンエリアなどを整備し、現地の方や様々な関係者が集まれるコ・ワーキングスペースを開設。

関連リンク

ヤフー株式会社、一般社団法人 東の食の会で「三陸フィッシャーマンズ・プロジェクト」を立ち上げ。

本当に価値のあるものを届けようとしている漁業、・水産業の担い手たちとともに、東北の水産品に新たなブランド価値を与え、地域の誇りとなる新しい産業を創造していくと同時に、新たな担い手の育成も実施。

関連リンク

自分にできること、未来につなげたいこと「復興支援東日本大震災」』ページ公開

震災から2年。震災の記憶と復興への想いを風化させないため、2013年3月11日にYahoo! JAPANのトップページの背景を全面青空へ。

被災地の方や復興支援に関わる方のインタビューなど様々なコンテンツを配信。

関連リンク

株式会社河北新報社とヤフー株式会社は、東日本大震災の復興支援および、震災の記憶を未来に残していくことを目的に宮城・三陸エリア(石巻市、女川町、南三陸町)を舞台にしたサイクリングイベント「ツール・ド・東北 2013 in 宮城・三陸」を開催。順位やタイムを競うレースではなく、楽しく走ることを目的としたファンライド形式で、総勢1,316名のライダーが参加。

関連リンク

4年目の復興に向けて今なお努力を続ける東北の“今”を真撃に伝え、「想う・考える」から「知る・買う・出会う・行く」のアクションへとつなげる取り組みを実施。

2014年から、「3.11、検索は応援になる」をテーマに、検索された方1人につき10円をYahoo! JAPANが寄付する 「Search for 3.11」プロジェクトを開始。約250万人が参加。

関連リンク

水産業のイメージをカッコよくて、稼げて、革新的な「新3K」に変え、次世代へと続く未来の水産業の形を提案していく若手漁師集団を結成。2024年までに三陸に多様な能力をもつ新しい職種「新フィッシャーマン」を1000人増やすというビジョンを掲げ、新しい働き方の提案や業種を超えた関わりによって水産業に変革を起こすことを目指す。

関連リンク

フィッシャーマン・ジャパンがセクターを超え、様々な人たちを巻き込んで新たな漁師を育てることを目的としたプロジェクト。

漁師になってみたい人などの相談を受け付ける問い合わせ窓口、水産業専用の求人サイト、漁業を学べる短期研修プログラム、空き家をリフォームし新人漁師が暮らせるようにしたシェアハウスなどの事業を展開。

Yahoo! JAPANグループで企業のCRM(顧客関係管理)活動を支援するシナジーマーケティングと連携し、インターネット通販と6月24日にフィッシャーマン・ジャパンが営業を開始する飲食店での施策を融合させ、CRMを主軸とした新たな漁業活性化支援の取り組みを開始。

関連リンク

出店店舗と商品の品ぞろえを約2倍に拡充したことに加え、旬の食材を使ったレシピ等のコンテンツもより充実させ、「復興支援のために買う」から「東北の本当に欲しいものを買う」モールに全面リニューアルを実施。

世界有数の災害大国である日本。民間主導の緊急災害対応アライアンス「SEMA」は、企業やNPOの垣根を越えた組織として、自然災害が日本社会や被災者に与えるインパクトを最小限に食い止め早期復興を促すことを目指し、設立。

水産業が主要な産業のひとつとなっている石巻での活動を通じて、日本国内のあらゆる消費者に向けて海の魅力や課題を伝え、そしてアクションに繋げる必要性を感じ企画検討。海の環境汚染や生物多様性の危機、漁獲量の減少などの課題に関する読み物と、読んだ後すぐに、読者がその課題解決に向けた支援に参加できる新メディアサービス「Gyoppy!(ギョッピー!)」として公開。

関連リンク

ヤフーが持つ人材育成や組織づくりのノウハウを伝え水産業界が抱える、人手不足や生産性向上につなげるための取り組み。

フィッシャーマン・ジャパンと協同し、石巻の水産加工会社の若手経営者5名が参加。1年間のプログラムを実施。

「東北エールマーケット」が掲げている「商品を通じたエールを全国に発信する」というコンセプトを、東北から全国の商品に拡大すべく「エールマーケット」に改称。

人・環境・社会に配慮した商品を購入し消費する「エシカル消費」をテーマに、エコマーク認定商品、オーガニック、就労困難者支援、フェアトレード、環境配慮、災害支援などを基準に、ヤフーの担当者が選定した商品のみを販売。

関連リンク

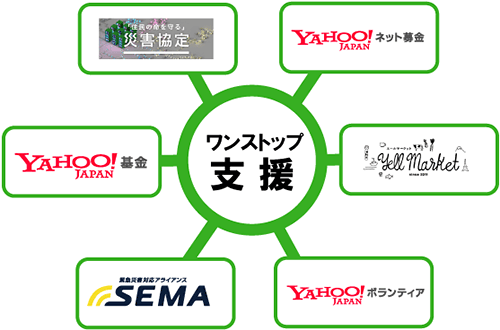

災害時に被災自治体や支援団体と密に連携し、情報配信から被災地へのサポート、復興支援までワンストップ、ワンパッケージで支援する「災害支援プラットフォーム」を発足。「災害支援プラットフォーム」では、Yahoo! JAPANが持つ災害支援ソリューション(「SEMA(シーマ)」、「災害協定」、「Yahoo!基金」、「Yahoo!ネット募金」、「Yahoo!ボランティア」、「エールマーケット」)を活用し、災害の発災から復旧・復興まで継続して支援。

関連リンク