東日本大震災から12年。防災や減災に対する意識はどのように変化しているのでしょうか。

災害への当事者意識が薄れてしまうという課題を解決することを目的に、オープンコラボレーション事業を展開する「LODGE」(Zホールディングス)は、ヤフー、LINE、千代田区の5大学(※1)で結成された「千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアム」と共同で、全6回の防災・減災体験ワークショップを実施。災害の事実や復興の現状・課題を大学生に実際に見て感じてもらい、災害情報の活用方法や適切な発信方法を学ぶ機会を提供しました。

今回は、初回のオリエンテーションで登壇したデータアナリストの池宮が、「ビッグデータで見る防災・減災の意識」と題して行ったセミナーの内容をご紹介します。

※1:千代田区の5大学:

大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部、共立女子大学・共立女子短期大学、東京家政学院大学、二松学舎大学、法政大学

- 池宮 伸次(いけみや しんじ)

- シニアデータアナリスト。2007年、ヤフー入社。Yahoo!検索事業部の編集業務を行う一方で、2012年に、ビッグデータレポートチームを立ち上げた。

防災はきっかけがないと意識されにくい 減災という言葉の関心が薄れつつある

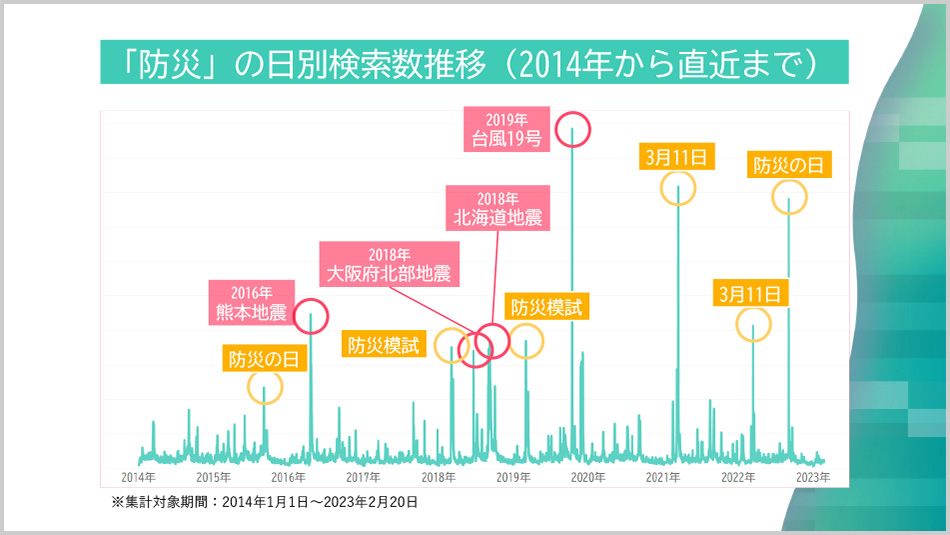

人は「どういうときに防災を意識するのか」というお話からしたいと思います。防災への意識、関心度を「防災」の検索数から分析しました。グラフは2014年から2023年の約10年間分の検索数推移で、検索数が一時的に増えるタイミングがあります。

検索数が増えるタイミングを2種類に分けて赤と黄で色分けしました。赤色が災害の発生時で、具体的には地震や台風です。一番高い山ができているのは2019年の台風第19号(令和元年東日本台風)です。黄色が3.11(東日本大震災の日)や「防災の日(※2)」である9月1日です。

毎年、3月11日や防災の日には、ヤフーでさまざまな取り組みを行っています。「防災の日 #災害に備える」「防災ダイバーシティ」「スマホ避難シミュレーション」といった企画も実施しました。

こういった啓発活動は、「企画をきっかけに災害への備えを忘れないようにしてほしい」という意図もあります。企画をきっかけとして思い起こしていただくことで検索にもつながっているのだと思います。

防災の取り組みを発信するたびに検索数が増えたり、大きい災害が起こったときに検索数が増えたりする傾向が「防災」というキーワードにあります。それ以外の日は、それほど検索はされていません。

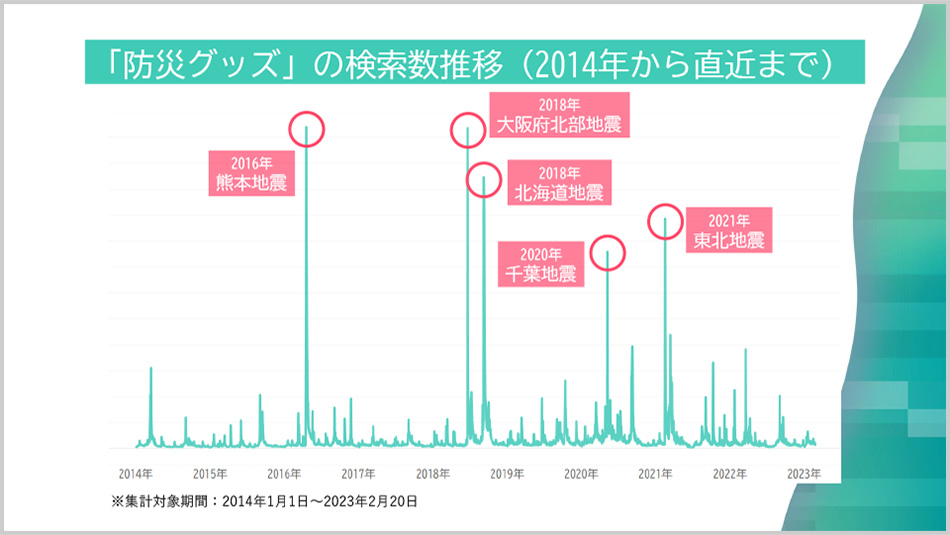

次に、より具体的な行動に移っていると思われる「防災グッズ」の検索数を見てみましょう。なにかしら防災に関するグッズ、懐中電灯やラジオなどを「買いたい、探したい」という行動を取ったと考えられます。先ほどとは若干傾向が違い、大きな地震が起きたときに防災グッズの検索数は大きく増えます。

2016年の熊本地震、2018年の大阪府北部地震のときなどは特に検索数が増えていることがわかると思います。逆に言うと、実際に災害が起こったり体感したり大きなニュースとならない限り、「防災グッズ」の検索は多くありません。災害が実際に起きて「これは用意しなければ」というきっかけがない限り、防災行動に至ることが非常に少ないということが、検索データからわかります。

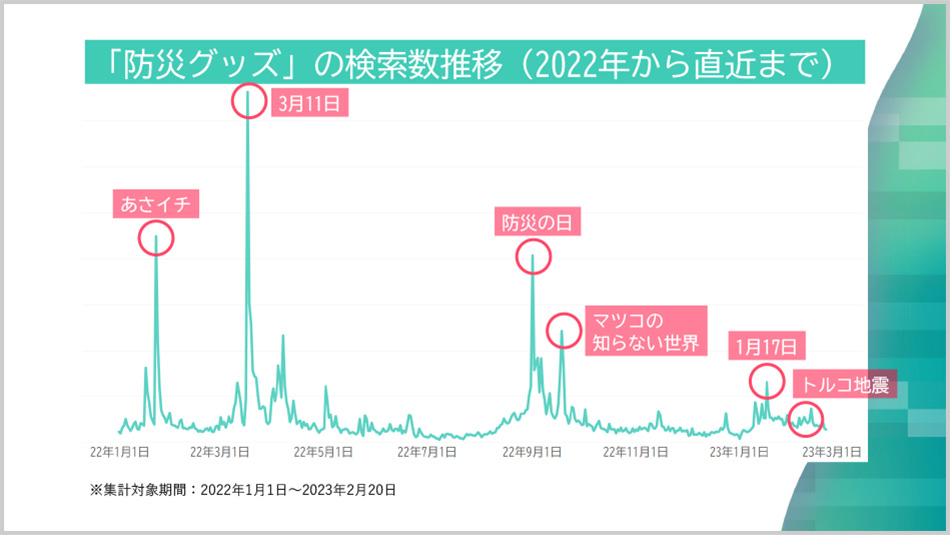

また、2023年2月に発生したトルコ地震は、非常に大きな災害でしたが、「防災グッズ」の検索数は、ほぼ高まっていません。逆に高まっているのが3.11であったり防災の日であったり、テレビ番組で「防災グッズ」の企画が放送されたときです。

身近に体験しない地震、海外の大きな地震などでは、防災グッズの関心喚起、想起が行われないのです。自分事として防災を捉えることがいかに難しいかがわかります。

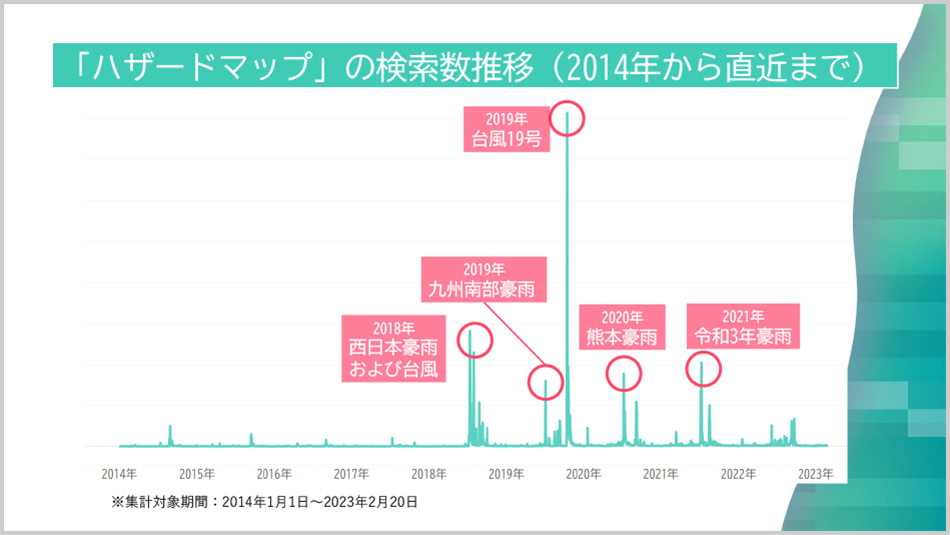

また、「ハザードマップ」の検索数が増えたきっかけは台風か豪雨です。先ほどお話しした2019年の台風19号のほか、2018年の西日本豪雨、2019年の九州南部豪雨、2020年の熊本豪雨など、豪雨が起こるたびに関心が高まります。

これも防災や防災グッズと一緒で、実際に災害が起こらない限り検索数の増加が見られません。

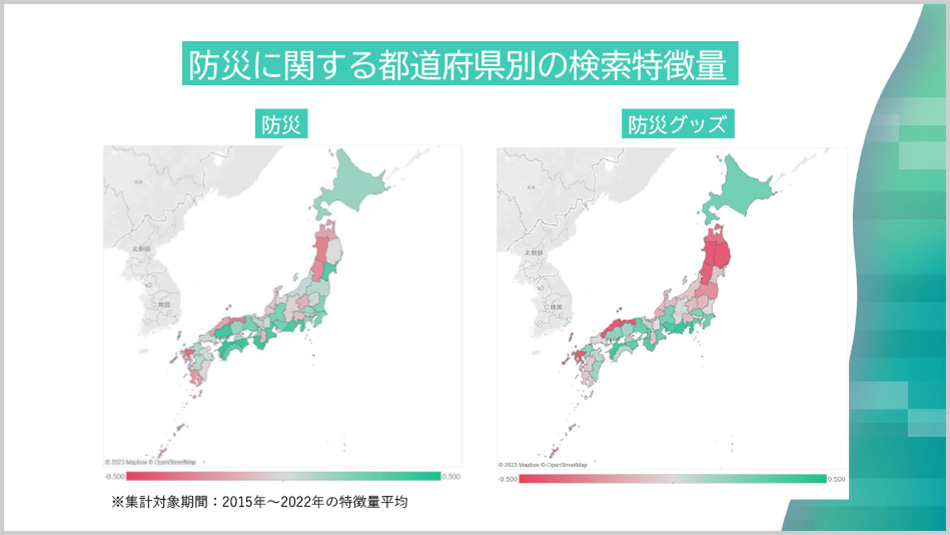

次に、防災に対して、関心が高い県と小さい県はあるのかを調べるため、「防災」と「防災グッズ」の検索の特徴度を都道府県別にまとめました。緑色がより関心の高い県です。

南海トラフ地震(※3)が起こるといわれている都道府県は緑色になる傾向があり、災害が近々起こるといわれている都道府県の方が、関心は高いという傾向がわかります。

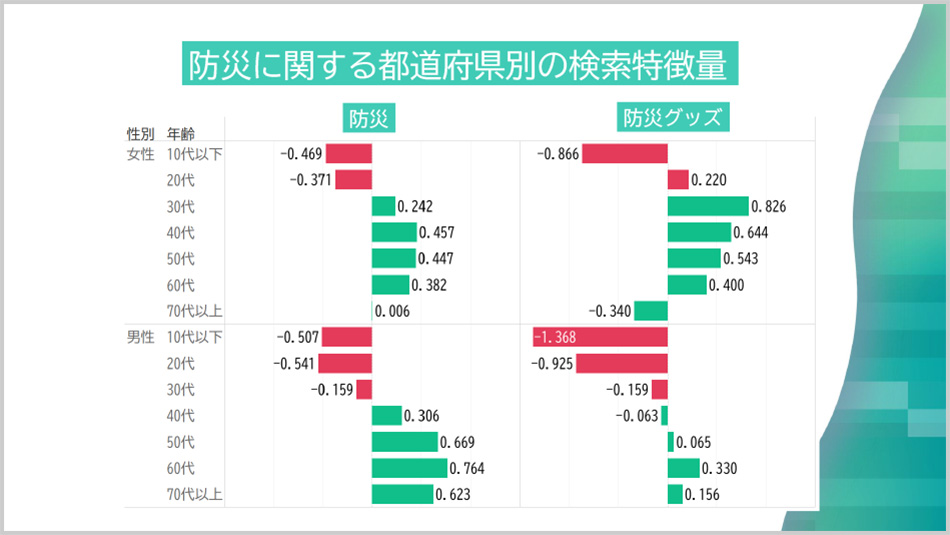

次に、性別・年代別の検索の特徴度のグラフを見てみましょう。男性の30代以下は、非常に低く、逆に女性の30代、40代、50代では、非常に高いことがわかります。さらにデータを詳しく見ると、子どもがいる方は、より関心が高いという結果になっています。

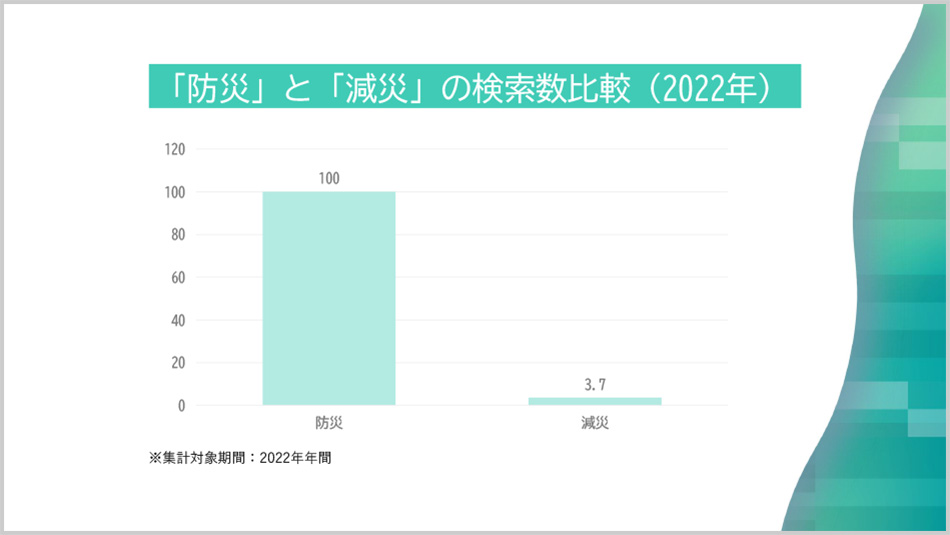

また、「防災」に比べて「減災」というキーワードは意識されにくいキーワードだということがデータからもわかっています。

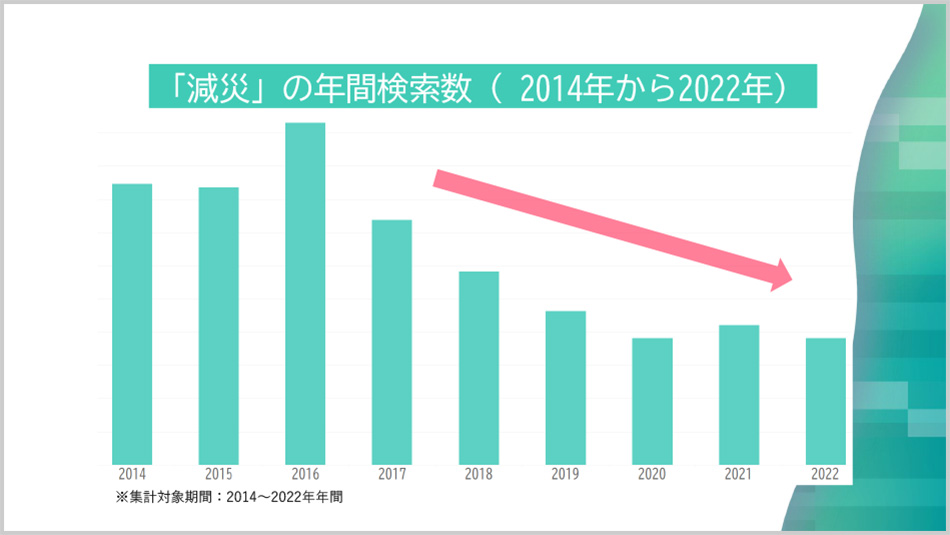

どれくらい意識されにくいかというと、「防災」と比較してみると、「防災」の検索数を仮に100回とすると、「減災」は3.7回しか検索されていない、という規模感です。防災を意識する人は多くても、減災まで意識できる人は少なく、年々「減災」と検索する人は減っています。

2014年から22年の約8年のデータをみると、2016年に高くなってはいますが、基本的には減り続けていることがわかります。

「防災」の検索数は減っていませんが、「減災」に関してはやや意識が薄れつつあると感じます。

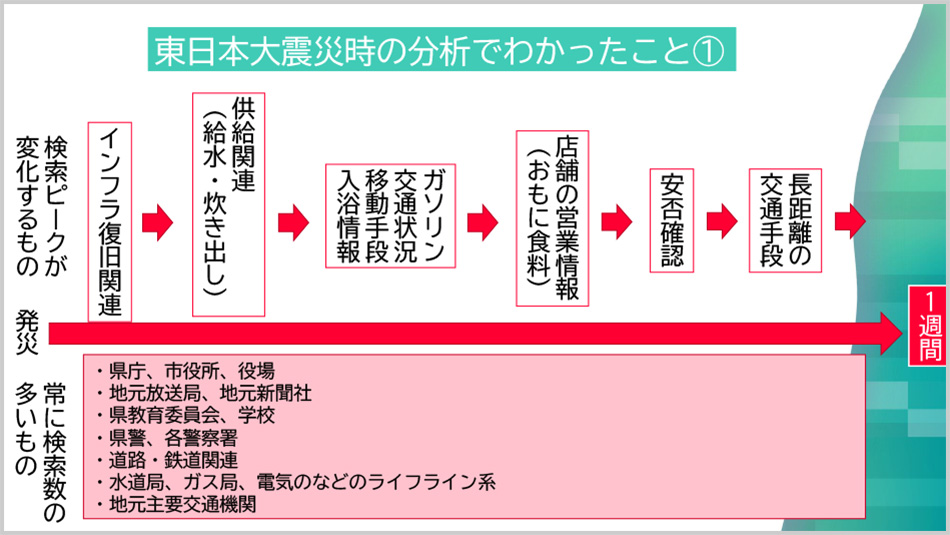

東日本大震災時の検索データ分析でわかった被災者の行動

次に、「時間とともに変化する被災地の需要」を把握し今後に活かすため、東日本大震災発生時に被災地で検索された検索データを集めて、どのタイミングで、どんなキーワードの検索が増えるかを分類して分析しました。その分析からわかったのは、被災地において、ニーズの高まりにも優先度があるということです。

発災直後の1週間の動きを見ると、最初に検索数されるのが「インフラ復旧関連」。災害が起こった直後、電気、ガス、水道の復旧に関する検索、使用に関する問い合わせの検索です。災害時に多くの人が優先するものはインフラの復旧情報です。

水が出ない地域が非常に多かったこともあり、次に求められるのは「供給関連」です。「給水」や「炊き出し」など、どこで給水があるか、避難所の場所を検索する方が非常に多くいました。ここまででだいたい2日ぐらいです。

次は、ガソリンや交通状況です。県外などに移動するためのバスの手段といった検索ワードもありました。その他に多かったのが入浴に関する情報です。お風呂に入れる場所など、そういった検索も3日目、4日目ぐらいから急激に増えました。

さらに5日目ぐらいになると、店舗の営業情報が多く検索される傾向にあります。主に食料品店について、「いつから営業するのか」といったことに関連する検索が増えます。

次に安否確認です。NTTが提供する災害用伝言ダイヤルの「171」や、当時Googleが提供したパーソンファインダー(※4)、警察や消防が発表していた安否情報というように、順番にニーズが変化したことがわかります。

最終的に、土地を離れる方、避難所から他の地域に移動する方の交通手段に関連する検索が増えたという変化もわかりました。

一方で、常に検索されていたものもあります。県庁や地元放送局や教育委員会、学校です。また、警察、道路関係も常に検索されていました。検索行動において、被災地で、大災害が起こったときに人々は何をまず求めるのか、どんなニーズがあるかがこれらのデータからわかりました。

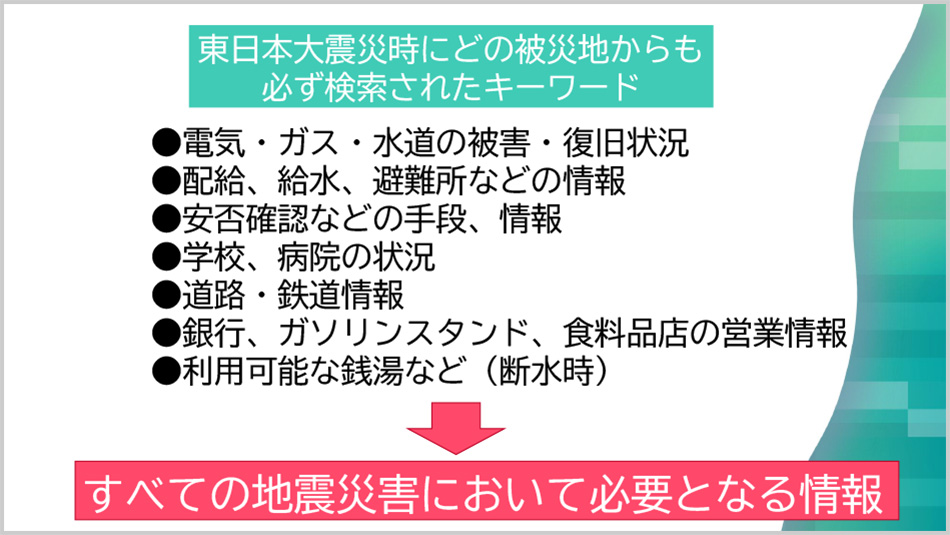

さらに、「必要とされる情報」は、電気・ガス・水道の被害・復旧状況です。「どこのエリアまで電気が通った」「どこのエリアまでガスは復旧している」といった、非常に細かいデータはとてもニーズが高くなっています。また、どこで給水、配給をしてくれるのかといった情報、安否確認の手段、学校なども同様にニーズが高くなっていました。

「教育委員会」などの検索数も多くて、「学校がいつから再開するのか」知りたかった方が多いことがわかりました。道路情報、ガソリンスタンドに関する検索数も多く、震災発生後の検索ニーズが多岐にわたっていたことがわかりました。

また、東日本大震災のとき、被災地以外の全国全ての検索を対象にして一番大きかったキーワードは、「東京電力」でした。

当時、「輪番停電・計画停電(※5)」が行われ、いつ自分のエリアが停電するか分からないということで、多く検索されたようです。

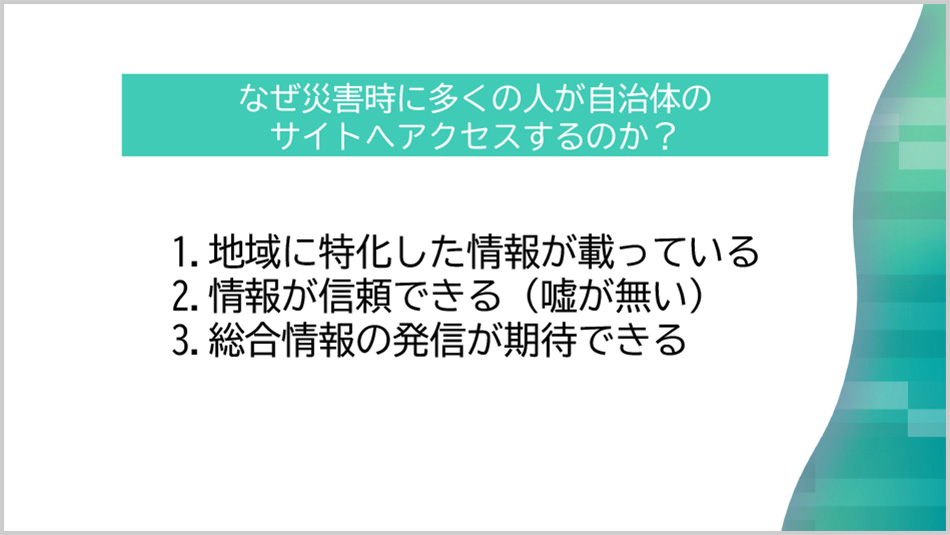

被災地の検索データを分析すると、よく検索されているのが自治体のホームページです。被災地では、ニュースサイトであるヤフーやNHKも検索されていましたが、一番検索されていたのは自治体のサイトです。

多くの方が自治体のサイトを検索した理由は、地域に特化した情報が載っているからです。

「自分の住んでいるまちのどこに給水所があるか」「どこが避難所になっているか」「配給があるか」などの情報のニーズが圧倒的に高く、市役所や町役場のサイトなどを、日に何度も検索する方が多かったようです。

また、掲載されている情報が信頼できることも非常に大きいと思います。ニュース、ネット、Twitterなど、いろんな情報が発信されましたが、最終的に行き着く先は自治体のサイトでした。自治体が発表するサイトは嘘がなく、確定情報が多いからです。

逆に言うと、ネット上には不確かな情報も多くありました。自治体のサイトが検索されていたのは、さまざまな情報を総合して確認できるという理由もあったと思います。

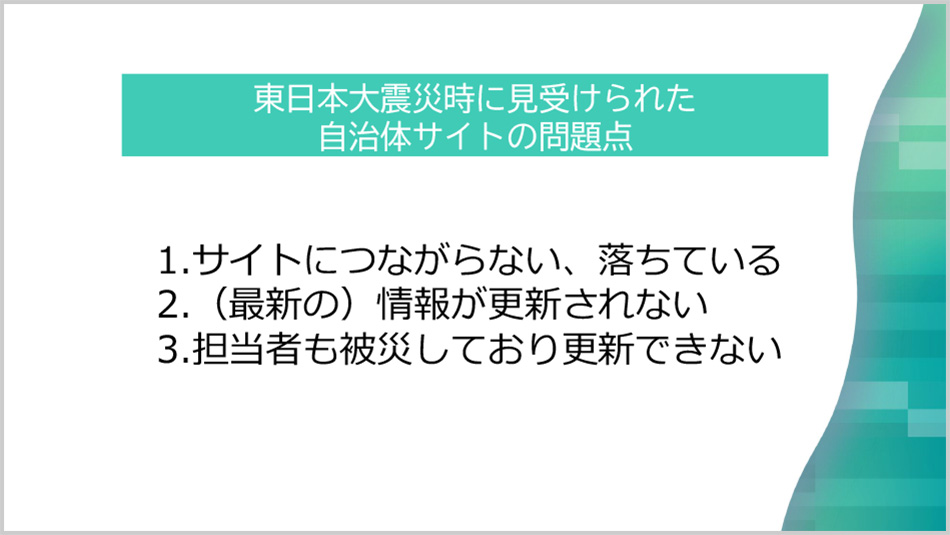

ただ、大規模な災害により自治体のサイトがつながらないという事態が起こりました。自治体も想定を超えるレベルでサーバーの負荷が発生してしまい、情報が届かない状況が起こったわけです。さらに、サイトの更新さえおぼつかない状況になって情報が更新されない問題も起こりました。情報を更新する担当者も被災していて対応できない問題も発生し、自治体もどうやって発信していくべきかが当時、課題になりました。

防災という観点でも、防災グッズなどの物からハザードマップのようなものや、個人の意識まで、備えるべきものはいろいろあります。そして、最新の必要な情報が、適切な場所から取得できるようにすることも1つの防災です。

防災や減災に対するビッグデータ分析のまとめ

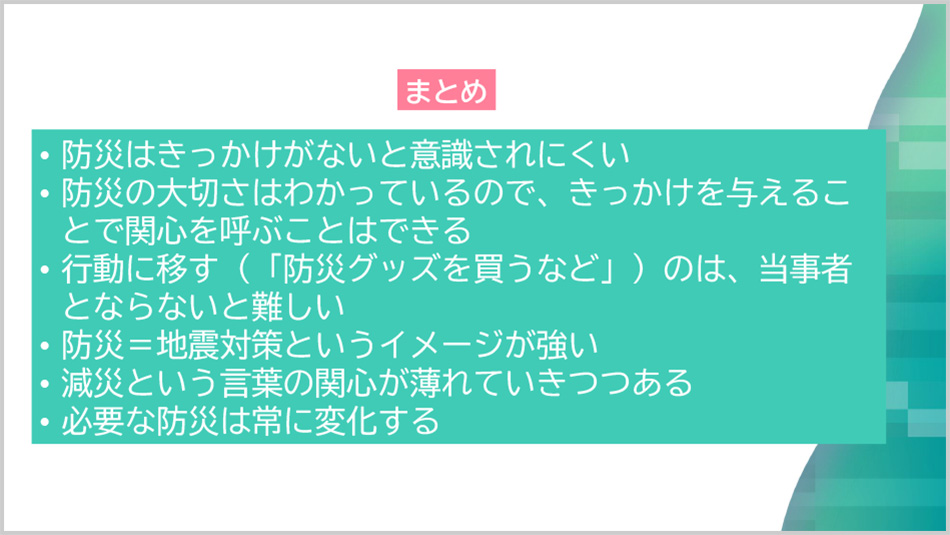

今までいろいろデータを見てきましたが、防災はきっかけがないと意識されません。そのため、災害時だけでなく、日常でいかにきっかけを持たせられるかが課題です。海外で大地震が起こっても防災グッズを買う行動には結びつきにくいということがデータからわかったように、当事者にならないとそういった行動をつなげるのは難しいことです。

また、防災=地震対策というイメージは強いですが、万が一に備えて対策すべきことが非常に多岐にわたります。そして、減災という言葉の関心が薄れつつあるのも現実です。

最後に、必要な防災は常に変化するという問題があります。今回は東日本大震災時のデータ分析の話をしましたが、もし今災害が起きたら、あの時の常識の多くは通じないかもしれません。

みなさんの今の暮らし、今のアイテム、今のインフラ環境を踏まえた上で防災を考えると、より良い防災意識につながるのではないかと思います。

※2:防災の日と二百十日<東京消防庁>

※3:南海トラフ地震とは<気象庁>

※4:パーソンファインダー<Google>

※5:計画停電に関するお知らせ<東京電力>