社内で、「アイデアのことなら彼らに任せよう」という声がよく聞こえてくる2人がいます。彼らはこれまでも社内外の数多くのデザインコンペなどで入賞してきました。

2022年4月から社内で実施された公募コンテスト「未来妄想会議(※)」では、その経験やスキルを生かして多くのアイデアを応募。その結果、複数の賞を受賞しました。

アイデアをカタチにすることが得意な2人に、アイデアを発想する際に心がけているポイントなどを聞きました。

※未来妄想会議:

2022年に「良いサービス」を生み出し続けるための仕組みづくりの一つとしてスタート。全社員が制約にとらわれない自由な発想・妄想で、未来のヤフーのサービスをさまざまな角度から提案できる場をつくる取り組み。第一回目で受賞した16名が「未来クリエイター」に認定され、提案したサービスの実現に向けて動き出している。

- 目次

- 未来妄想会議とは? 違う知識やスキルの2人がチームを結成した理由

- 必ず「ゴール」を設定 良いアイデアを生み出すために大切にしていること

- アイデアをカタチにするプロセスで心がけていること

- アイデアにはその人の人生が出る 良いアイデアを生み出すために続けている習慣

2007年入社。エンタメなどのプロモーション特集に従事した後、メディアサービスカンパニー企画本部スタートページ、マーケティング&コミュニケーション本部へ。超PayPay祭などのプロモーションページの制作などを担当している。

岡直哉(おか なおや)

2013年入社。デザイナーとして入社して以降、Yahoo!ショッピングを経て、全社横断プロモーションなどを手掛けるブランドコミュニケーション本部で、企画立案とデザインを担当。2022年8月より、未来クリエイティブセンター センター長を務める。

未来妄想会議とは? 違う知識やスキルの2人がチームを結成した理由

岡:

未来妄想会議とは、2022年3月の全社朝礼で、ヤフーの全社員に向けて発表された企画コンテストです。初回の応募締め切りは4月22日。社員投票や役員審査などが行われ、応募総数1,314件のなかから、最終的に14案件16名が受賞しました。

「メディア」「マーケティング」「検索」「eコマース」「金融」「その他」の6テーマが設定され、私たちは全テーマに計14案件を応募。そのうちの4案件が受賞しました。

渡辺:

私たちはこれまで超PayPay祭などの大型プロモーションのほか、「検索は応援になる」といったプロジェクト、社外の企業とのタイアップ企画などに一緒に取り組んできました。

また、私は昔から個人活動として社外のデザインコンペに参加しており、5年くらい前からは岡と組んで、年間4、5本のペースで挑戦してきました。そのため、今回の未来妄想会議にも2人で参加しました。

はっきりと役割分担しているわけではありませんが、主に岡がデザインを、私が企画を担当しています。それぞれ違う知識やスキルを持っているので、いいデコボコ感があるんですよね。足りないところを補い合いながら相乗効果を生み出せていると思いますし、未来妄想会議でも、これまで2人で参加してきたデザインコンペの知見やスキルを生かせたのではと思います。

必ず「ゴール」を設定 良いアイデアを生み出すために大切にしていること

渡辺:

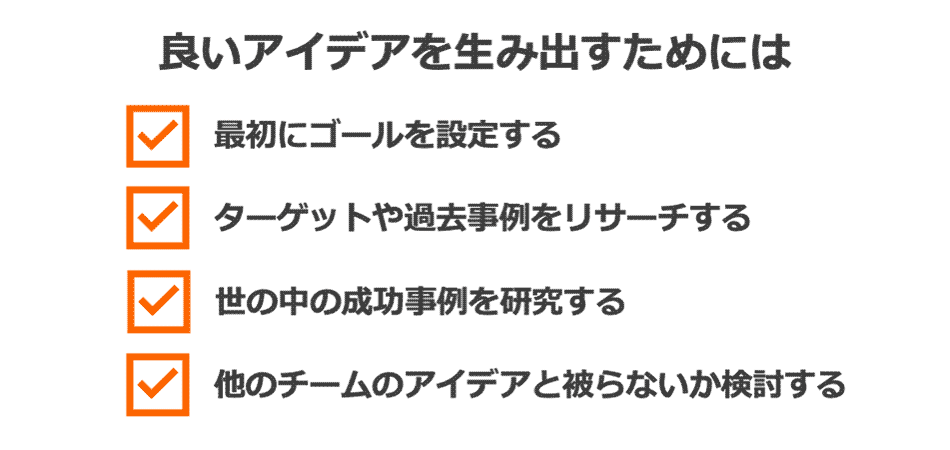

最初に設定したゴールをしっかり達成している企画が良いアイデアだと考えています。そのため、まずはゴールを設定し、そこから逆算して、どうすれば達成できるかを常に考えています。

たとえば、売上を上げたいのか。ブランドの認知度を上げたいのか。メッセージを届けたいのか。また、認知度を上げたり、メッセージを届けたりしたいのであれば、どのターゲット層にアプローチしたいのか。達成したいゴールはさまざまです。

どんなに世の中で話題になったとしても、設定した目的を達成できていない企画は良いアイデアとは言えないと感じます。

岡:

そして、そのゴールを達成するためには、アイデアを発想する前のリサーチなどの下準備が大事ですね。認知度の向上や、何らかのメッセージを届けたいなどの目的がある場合、設定したターゲットがどんなことに興味があって、どんな生活をしているのか、どうやってアプローチするのが効果的なのか。そういうことを知っていなければ、コンテンツ過多で忙しい現代社会では見向きもされないからです。

一方で、コンペでは主催者やクライアントがどんな作品やアイデアを求めているのか仮説を立てることも重要です。その場合、過去の受賞例が参考になりますし、これまで培ってきた経験則も生きてくるので、場数を踏めば踏むほど、発想力が鍛えられることを実感しています。

渡辺:

下準備では、世の成功事例も研究します。なぜ話題になっているのか、受け入れられているのかを、仮説と合わせて企画に落としていきます。そのうえで、数多くアイデアをだして検証、精査していきます。

コンペでは、他の応募者とアイデアが被った時点でアウト。共倒れになるか、圧倒的に魅力的なアイデアが勝ちます。アイデアは、往々にして被るケースが多いですから、被らないものを見つけるのが難しい作業でもあります。

アイデアをカタチにするプロセスで心がけていること

岡:

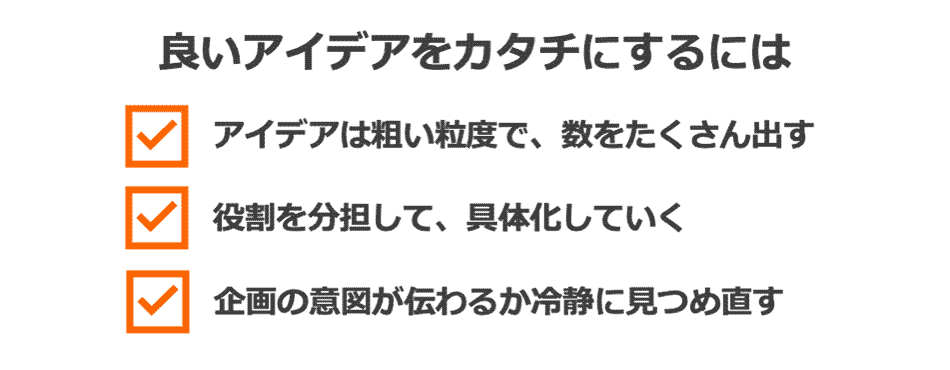

最初のアイデア出しは2人で。ここにかなりの時間をかけます。A4の紙にラフでアイデアを書き出し、ポンチ絵(構想図)を持ち寄って、アイデアをどんどん発散させながら「そのアイデアいいね」「こっちの案とマージしよう」と練っていきます。

方向性が決まってきたら、デザイナー(岡)とプランナー(渡辺)の役割に分かれて、コピーとアイデアをより具体化していきます。

今回の未来妄想会議で複数のテーマに応募したのは理由があります。

1つの案を一点集中で磨き上げていくよりも、アイデアはとにかく幅広く、なるべく多く出してその中から複数の方向性からブラッシュアップするというのが、これまでの経験から身につけたアイデア出しの戦略です。多様な視点から考えることで、全体のクオリティーが上がると考えました。

渡辺:

未来妄想会議の全6テーマで応募するという制約を課すことで、自分たちの癖や苦手なジャンルが見えてきました。あるジャンルはどんどんアイデアが出るのに、あるところではお互い「これは難しいぞ」というようなことも。そこで、「もっと調べた方がいい」「企画自体を考え直そう」というきっかけにもなりました。

岡が言った数の話に戻すと、良いアイデアを選ぶということは、やっぱり数があってこそだと思います。そのため、とにかく数を多く出すことを意識しています。たとえば、岡との打ち合わせに自分のアイデアを3案出すなら、その裏では何十本、何百本と考えたうえで絞って持っていきます。

岡:

もう一つ、意識しているのはアイデアを持ち寄る時の粒度です。最初はあまり詰めていかず、だいたいのコンセプトやアイデアのタネだけ持っていくことが多いです。会話のなかで、もっといい案が生まれてくることもあるからです。最初から詳細を詰め過ぎず、まずはとにかくタネを出す作業から開始します。

渡辺:

ときには「自分のアイデアがよく見えてしまう病」にかかるときもあります。変な自信を持って「これが最高のアイデアだ」と思っても、周りの人はそうでもない、ということもあるので、第三者から意見をもらうことで冷静になれると思います。

そのため、ラフアイデアからもう少し内容を詰めたいときは、家族や友人など、全然違う分野の人に感想や印象を聞いてみます。反応が予想通りのケースもあれば、意外な答えが返ってきたり、私たちの真意が伝わっていなかったりすることもあります。

聞き手が理解するまでに時間がかかっている場合もアイデアを再度一から考え直すきっかけになりますね。企画の意図が他の人に伝わっているか、見つめ直すのは大事なステップです。

コンペでは、たくさん応募されている作品の中で、自分たちのアイデアが第1次審査でどう埋もれないようにするか、も大事な視点だと思っています。言いたいことは前半にわかりやすく、簡潔にすることが重要です。また、決められた文字量の中で伝えられないことはビジュアルに反映するようにしています。

岡:

1つのアイデアに肉付けしていくと、どんどん膨らんでしまうこともあります。より深ぼっていこうとすると複雑になって、言いたいことも多くなり、初見の人には意味がわからない世界になってしまうことも。そういう時は、冷静になって、一度リセットしています。

アイデアにはその人の人生が出る 良いアイデアを生み出すために続けている習慣

渡辺:

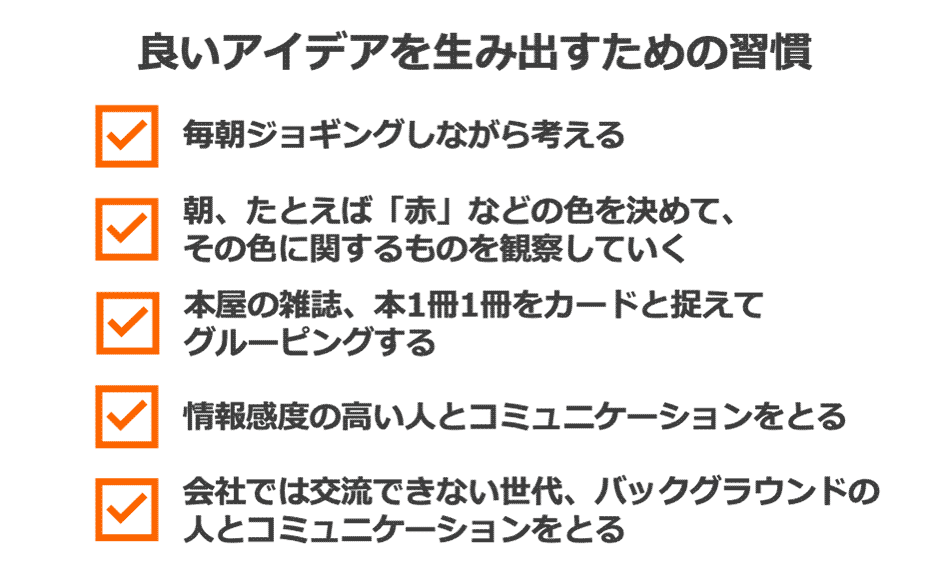

私は毎朝ジョギングしながらアイデアを考えることが多いです。コロナ前に通勤していたときは、家を出る前に今日のカラーをたとえば「赤」と決めて、その色に関するものを観察していました。色につられてヒントになるアイテムが集まってくる「カラーバス」とよばれるアイデア法もあります。

また、本屋に積んである雑誌やベストセラー1冊1冊をカードと捉えてそのカードをグルーピングすることもあります。これを「書店KJ法」と呼んでいて、今月は「効率」「コミュニケーション」など、時代の空気を読み取る訓練になると思っています。これらから得た発想を企画に生かしています。

私たちは、社外コンペに参加する関係で、社外のプランナーやデザイナーなどとコミュニケーションをとる機会も多くあります。みなさんアンテナが高く、情報に敏感なので、会話をしているだけで刺激になりますね。

また、地方創生にも興味があり、地方自治体などからの依頼で、副業でプランニングやデザインの仕事を引き受けることもあります。

この数年は、Zoomでやりとりしながらアートディレクションをして、一回もリアルで会わずに、クリエイティブを完成させる機会も増えてきました。

社内では接することのない異業種の人が集まる会議で、どうみんなの意見を引き出していくか、オンラインの議論を活性化させるかなど、ファシリテーション、進行なども身に付くので、貴重な経験になっています。

自分らしいアイデアは、数多くのアイデアを出していくなかで自然と形作られるもの。たとえば、自分が考えていて「面白い」「ワクワクする」と感じるものが自然と自分らしいアイデアなのかなと感じます。

アイデアには歩んできたその人の人生が出てくるものです。経験豊富で引き出しが多い人は強いと感じますね。その一方で、「好き」をとことん極めている人のものの見方が面白かったり、企画がとがっていたりするので、突き詰めていくことも大事だと思います。

岡:

企画のアイデア出しを始めたころは、私もジョギングや日常生活でのネタ探しなどからインプットしていました。ただ、この5年間くらいは常に何かのアイデアやデザインを考えています。そのため、ネタ探しよりも、何かアイデアが浮かんだら、どう発散させてどう展開させられるかという方法論のスキルを上げているような気がします。

そして、幅広い世代、多様なバックグランドのみなさんと関わることで、ディレクションの能力が伸びたと感じますし、デザインのスキルアップにもつながっています。

また、複数の案件を同時に進めていくときは、一度リセットして脳をスッキリさせてから、次に移行するよう心がけています。デザインやアイデアは集中して取り組むことが大事なので、そうしないと一つひとつのクリエイティブに影響が出かねないからです。

ただ、今は何よりも、今回の未来妄想会議で受賞したアイデアを1日も早くカタチにできるよう頑張りたいと思います。

【関連リンク】

- 新しい「働き方」のカタチ - 新しい「働き方」におけるチャレンジ・自己プロデュース・アイデアの生み出し方・コミュニケーションをテーマにした記事をまとめました

- Yahoo! JAPANが実施した、"ウクライナ支援"と検索するとウクライナ避難民の 支援活動に寄付できる取り組みに約143万人が参加、約1,436万円を寄付

- ヤフー、LINE、「防災」分野で連携し、安全安心なより良い未来の実現へ

- ヤフー第10代黒帯が語る最新技術動向 ──ネットワーク・セキュリティ、自然言語処理、iOSアプリ、アクセシビリティ、ビジュアルデザイン

- ヤフー第9代黒帯が明かす ──「専門的技術力を極めるための極意」とは?