今回は、定住する特定の家を持たずにいろいろな場所を転々としながら暮らす「アドレスホッパー」のスタイルを選んで「新しい働き方」を実現している鈴木に、この生活を選んだ理由や仕事に生かせていること、生活のリズムを作るために工夫していることなどを聞きました。

- 目次:

- 「ここが地元」と思える場所をじっくり探したいと思い、移動生活をスタート

- 「定住しない暮らし」のメリット

- 仕事の効率を維持するために心がけていること

- デザイナー業務をスムーズに進めるための工夫

- 仕事とのバランスを取りながら、移動を楽しみながら暮らす

- 「新しい働き方」のロールモデルになっていきたい

2018年新卒入社。入社以来、Yahoo! JAPANアプリのUI・UXデザインを担当しており、直近では雨雲レーダー機能のUI改善などを担当。兼務で全社横断型デザインシステムのUI・スタイルガイド設計なども担当している。

この働き方になって新たにできるようになったこと:

私はどちらかというと内向的な性格なのですが、この生活をしたことで「現地の人と積極的にコミュニケーションする能力」が身についたと感じています。いろいろな土地で働き、生活するためには、実はコミュニケーション力がとても大切です。行った場所で人と積極的に関わることで、よりその土地の良さを知ることができたり、楽しめたりすると思います。

「ここが地元」と思える場所をじっくり探したいと思い、移動生活をスタート

このスタイルで働き始めたのは、今年のゴールデンウイーク明けからです。それまでは長野県・松本市で約2年暮らしていました。5月頭に松本市の家を引き払い、必要な荷物は実家に預けて車で移動しながら、「ADDress」という定額制の多拠点生活サービスを利用して国内のいろいろな場所で仕事と生活をしています。

長野県に移住してみて、このまま住み続けられるとも感じたのですが、日本の国内で行っていない所がまだまだあるので、全国をもっと見て回りたいと思ったことが、このスタイルの暮らしを選んだきっかけです。

私の地元は静岡県ですが、社会人になる前もそこでずっと暮らしていたわけではなく、転勤族の親と一緒に、海外も含めいろいろな所を転々としました。そのため、自分にとって「ここが地元」と思える場所がないと感じていて、改めて自分が根を張れる場所をじっくり探してみたい、とも思いました。

私の「定住しない生活」は、横浜の実家からスタートして、千葉県・勝浦→茨城県・大洗→茨城県・水戸→その後、叔母が秋田に一時戻っていると聞いたので、会いにいくために茨城から車で6時間くらいかけて移動。その後は秋田から苫小牧までのフェリーで車ごと移動、北海道では白老→長沼→小樽→札幌(※インタビュー実施日は札幌)という順で移動しました。来週は大学時代にお世話になった先輩に会いに、釧路へ向かう予定です。

移動しながら生活するので、しっかり計画をたてて動く必要があります。まず、移動は基本的に週末に行い、月曜日から金曜日は移動を控えて、できるだけ同じ拠点で過ごせるようにスケジュールを組んでいます。1週間か長くても2週間というペースで移動するのが基本です。

移動の頻度が多いので、移動と生活と仕事のバランスを保つためには、移動であまり無理をしないことも大切だと感じました。一回の車移動はできるだけ2、3時間くらいにとどめて、ゆっくり移動することを意識しています。

「定住しない暮らし」のメリット

「いつまでに自宅へ帰らなければいけない」という制約がない分、季節や天候、自分の興味(ときには思いたって)で旅程を自由に組めることが一番の魅力だと思います。観光だけを目的にせず、1週間くらいその土地に住むことで少しずつその土地のことがわかってきますし、地元の人と交流を深めるうちに、都市圏の生活とは異なる視点や考え方などいろいろな気づきが得られ、それらが業務に生きることもあります。

今は主にYahoo! JAPAN アプリの雨雲レーダーのデザインを担当しているので、各地の天気が気になるのですが、東京から離れた場所で暮らしたことで、地域によって気候が全然違うことを実感しました。畑仕事をしている方からは、「(ヤフーの)雨雲レーダーを使って収穫の時間を決めているよ」など、ヤフーのサービスを使ってくださっている方から直接お話を聞けたことがとてもうれしく、各地でいただいた声を、今後のサービス改善などに生かしていきたいと思っています。

「定住しない暮らし」のメリット

・季節や天候、自分の興味に合わせて旅程を自由に組める

・地方の暮らしを知ることで新たな視点や気付きが得られる

・滞在先で一期一会の人との出会いや体験がある

仕事の効率を維持するために心がけていること

日々、いろいろな拠点で仕事をするのですが、そこが必ずしも働きやすい環境とは限りません。Wi-Fiや電源、座りやすい椅子や机、気兼ねなく業務について話せる場所を確保することがとても大切です。

そのため、拠点にずっといるというよりは、その街のコワーキングスペースを探したり、現地の方に相談したりしながら、仕事のしやすい場所を探しています。移動生活だからこそ、よりいっそう、しっかり生産性を保ち続けられる環境選びが必要だと思います。自分のパフォーマンスが最大化する場所で働くことを、これまで以上に意識するようになりました。

ヤフーは基本的にオンラインの働き方中心になったので、自分に大事な仕事を任せてもらう、責任を持たせてもらうためには、出社前提の働き方とは少し意識を変える必要はあると感じました。

特に、Slack上やZoom上のコミュニケーションでは、できるだけ速く回答を返す、案件がまだ途中であれば「これは途中です」という状態を示す、小まめにステータスを更新するなど、相手に自分の状況をできるだけ早く知らせることが大事だと思います。

入社して5年目ということで、後輩も増えてきました。コロナ禍以降はリモートワーク中心の働き方が前提で入社しているので、対面ではなかなか会えない分、できるだけ密にコミュニケーションを取るようにしています。たとえば、ミーティングのファシリテーターを担当するときは、最初の何分かを雑談に使って「最近どう?」と積極的に聞くようにしています。

デザイナー業務をスムーズに進めるための工夫

UI設計を担当しているため、開発者とのコミュニケーションも多くあります。複雑なことを話すときは、Slackなどのテキストのやりとりではなく、直接会話をするようにしています。そのため、最近はSlackの「ハドルミーティング(ワンクリックで音声ミーティングできる)」を使って、気軽にコミュニケーションできる雰囲気づくりを心がけています。

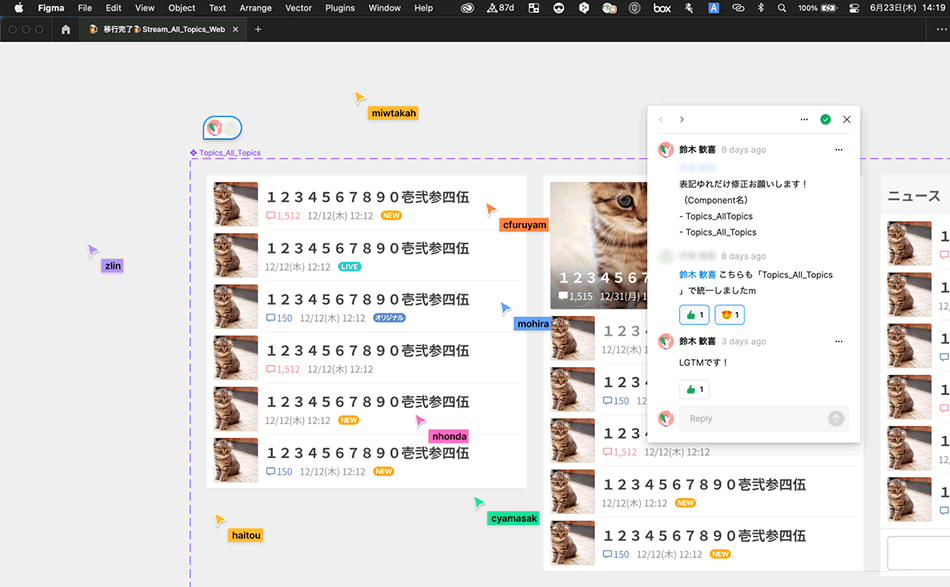

また、デザイン業務を効率的に進めるために使っているのが「Figma(フィグマ)」という、ブラウザー上で簡単に使用できるプロトタイピング(デザイン)ツールです。これを使うことで、UI設計などを進める際のコミュニケーションがかなりはかどると感じています。

たとえばデザイン担当に「ここをこう修正してください」と伝える時は、今まではスクリーンショットを撮りSlackに貼って、さらにテキストで説明を書いていました。でも、Figmaでは同じ画面上でコメントのやりとりができるので、とてもスムーズになりました。

今期から、Figmaを部門全体でも使い始めました。UIやデザインなどが完成したときに共有するのではなく、最初から共有で見られるようにしておいて、「今こんな感じで進んでいます」というのが誰でもわかる状態にしています。また、開発しているときにわからないことが出てきたら、SlackではなくFigma上で聞けば同じ内容を関係者が同時に確認できる点もメリットだと思います。

仕事とのバランスを取りながら、移動を楽しみながら暮らす

私のようにいきなり長距離を移動しながら生活や仕事をするのはハードルが高い、という方は、まずは近場で、数日、1週間など短期間でワーケーションを試してみてはいかがでしょうか。

定額住み放題を利用しなくても、1泊3,000円くらいの施設もあるので、まずは試してみると、「移動しながら生活と仕事をするって、こういう感じなのか」となんとなくわかると思います。

私が利用している「ADDress」以外にも、「HafH」や「LivingAnywhere Commons」などの定額住み放題のサービスはたくさんあります。泊まれる場所がゲストハウスのような所か、ホテルなのかなど、いろいろパターンがあるので、利用前にしっかり比較検討しておくといいと思います。

また、仕事に支障が出ないことが一番大事で、私も気をつけていることです。暮らせて、仕事もしっかりできる場所で過ごすことで、メリハリのある生活ができると思います。

平日に観光地で仕事をしていると、時々「どうしてこんな楽しい土地にいるのに仕事しているのだろう…」という気持ちになることもあります。そんなときは、早起きして周囲を散歩したり、少し仕事を早めに終えて、おいしいものを食べに行ったりして、「仕事」と「その土地を楽しむこと」とを両立しています。

「新しい働き方」のロールモデルになっていきたい

今後の仕事としてはまず、Yahoo! JAPANアプリという主力サービスを幸い任せていただいているので、まずはこの業務をしっかりやり切りたいと思っています。

一方で、地方拠点を転々とする生活をしていると、地方特有の小さな不便さから、少子高齢化・人口流出といった大きな社会課題まで、さまざまな悩みを抱えている人たちに出会います。また、そういった場所でこそインターネットの力と、それを適切に使いこなせる人たちが必要とされることも肌で感じています。

ヤフーでは副業もできるので、これを機に、お世話になった拠点や町に貢献できることはないかと自分の中で模索しているところです。

私が自由にいろいろな場所で仕事をし、しっかり成果も出していくことで、これから入社する人たちが自分らしい働き方を考えたり、あとに続きやすくなったりするような、いいロールモデルになれたらと思っています。