各地で梅雨入りし、今年も本格的な雨のシーズンがやってきました。急な雨も多くなるため、洗濯物や布団をいつ干したらいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。また、「天気予報では晴れだったのに午後に雨が降って洗濯物がぬれてしまった!」「予報では雨マークがなかったのに急な雨が降ったのはなぜ?」などと思ったことはありませんか?

天気予報にはいろいろな種類がありますが、読み解くコツを知っていると、いまよりももっとうまく天気と付き合うことができます。さらに、空や雲の見方を知ることで、自分で天気の変化を予想できたり、虹や彩雲(太陽の近くの雲が赤や緑などさまざまな色に彩られる現象)などの美しい空に簡単に出会えたりするそうです。

今回は、気象庁気象研究所で雲を研究している荒木さんに、豪雨をもたらす雲である積乱雲の一生、天気の急変を予想するキーワードとその時の雲や空の見方、雨雲レーダーを使って簡単に虹を見つける方法などについてうかがいました。

- 大雨をもたらす積乱雲の一生

- 令和2年7月豪雨をもたらした「線状降水帯」とは?

- 天気の急変を察知するためのキーワードと雲の見方

- 天気予報のアイコンにも、天気急変のヒントが隠れている

- 虹などのきれいな空に簡単に出会える 雨雲レーダーの楽しい使い方

- 「観天望気」の一歩先へ 「感天望気」のススメ

- 荒木 健太郎(あらき けんたろう)さん

- 雲研究者、気象庁気象研究所研究官、学術博士。映画『天気の子』(新開誠監督)気象監修。専門は雲科学・気象学。防災・減災のために、気象災害をもたらす雲の仕組みを研究している。著書に『空のふしぎがすべてわかる!すごすぎる天気の図鑑』、『世界でいちばん素敵な雲の教室』、『雲を愛する技術』などがある。Twitter:@arakencloud

雲研究者になったきっかけ

「地方の気象台で予報をしていたときに『天気予報が当たらない』という苦情のお電話をいただいたことがありました。ただ、うまく予測できない大気現象は少なからずあって、そのような現象がどうして起こっているか仕組みを調べたいと思ったことが、雲の研究を始めたきっかけです。

集中豪雨をもたらす線状降水帯や、関東の大雪など、まだ正確な予測が難しい大気現象はたくさんあります。それらの現象を正確に予測したり監視したりするためには、雲の仕組みがどうなっているのか解明をする必要があります。雲の研究では実際の雲の撮影もしますが、レーダーや衛星、雲になる前の水蒸気を観測するための特殊な装置などを複合的に組み合わせて、いろいろな観測データを使って実際に空でどういうことが起こって雲ができているのかを調べた上で、観測だけではわからないことをシミュレーションして詳しく調べています。

このような研究から、気象庁が発表している気象等に関する防災気象情報の高度化することを目指しています。しかし、せっかく高度化しても、みなさんに防災気象情報を使ってもらえないと意味がないと思っています。防災意識を持ってもらうきっかけとして、きれいな空や美しい雲などからでもいいので、まずは興味を持って空を見上げるところから始めてほしいです」

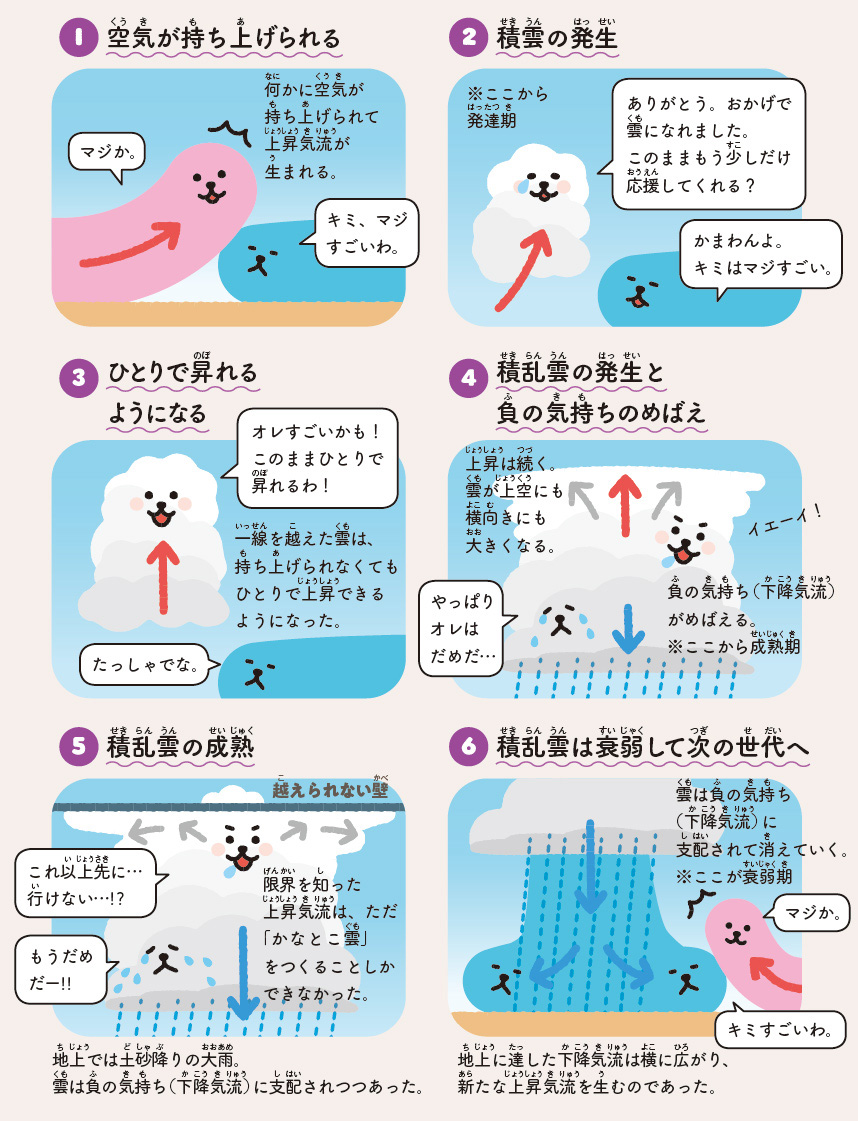

大雨をもたらす積乱雲の一生

「ゲリラ豪雨」の原因にもなる積乱雲は、大気の状態が不安定なときに発達します。

①低い空で暖かく湿った空気が冷たい空気や山などに持ち上げられる

②「積雲(せきうん)」が生まれる

③積雲がある高さを越えると自分で上昇できるようになる

④さらに発達して雷を伴うか、上部に髪の毛のようなスジ構造が見られるようになると「積乱雲」になる

⑤⑥雲の中に生まれた下降気流によって衰弱していく。そのときに地上では土砂降りの大雨となることも。

このように見ていくと、上昇気流と下降気流は、まるで人間の前向きな気持ちと後ろ向きな気持ちのようです。

ちなみに、「ゲリラ豪雨」と聞くと、いかにも最近増えてきた予測できない危険な現象、というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、古くから「通り雨」「夕立」などと呼ばれてきた現象であることが多くあります。事前に自分のいるところにやってくるのがわかれば「ゲリラ」ではなくなるので、雨雲レーダーなどを上手に使って、「ゲリラ豪雨」をただの「通り雨」にしてください。

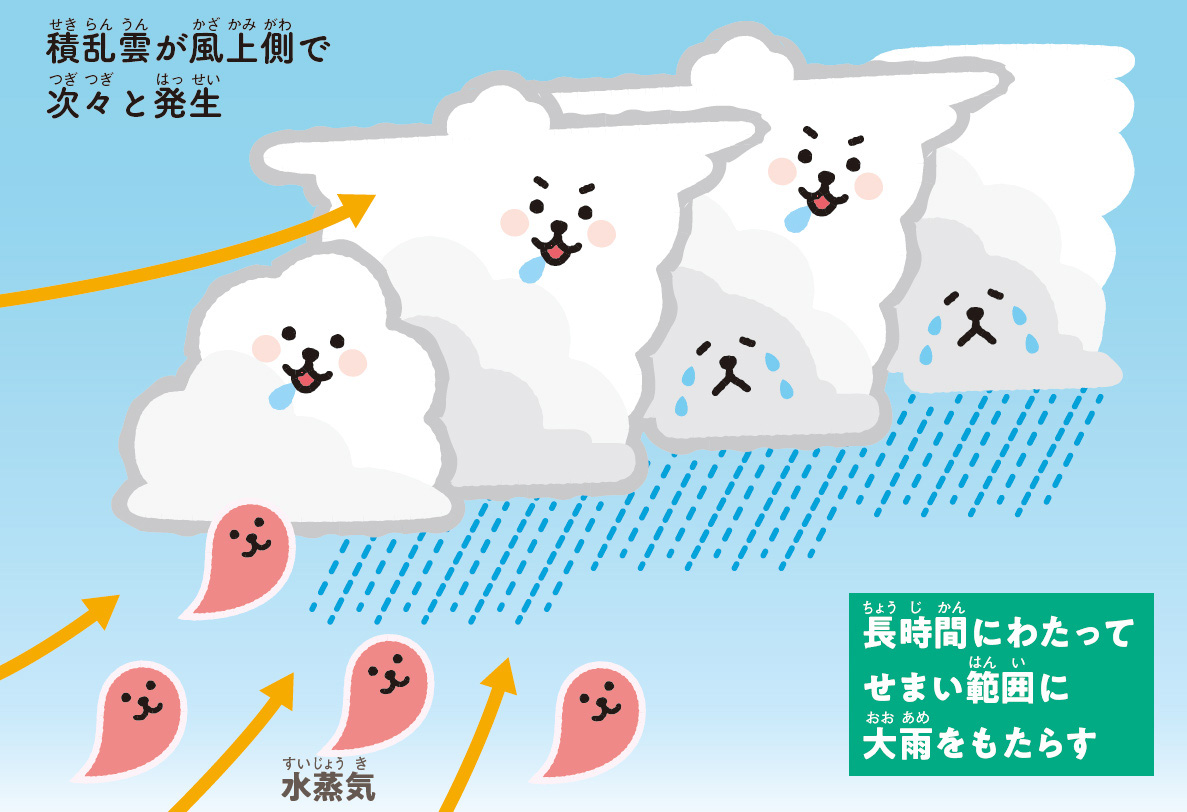

令和2年7月豪雨をもたらした「線状降水帯」とは?

豪雨をもたらす雲ができるまでには、大量の水蒸気が必要です。たとえば昨年の令和2年7月豪雨では、「線状降水帯」と呼ばれる積乱雲が連なったものが九州に記録的な大雨をもたらしたものの、それがどういう状況で発生したのかは当時よくわかっていませんでした。研究を進める中で特徴的だったのは、多量の水蒸気が雲に対して供給される状況になっているのが、豪雨をもたらす環境としてはとても重要という点です。これは他の研究でも以前からよくいわれていることではありますが、特に昨年の豪雨に関しては、水蒸気の流入量が過去の豪雨と比べてもかなり多い状況だったことがわかってきました。

今お話したような大気の川や、通常の低気圧・高気圧のような大きなスケールの現象であれば、ある程度は事前に予測できます。そこから積乱雲が組織化して線状降水帯になるかどうかは、今まさに研究開発に取り組んでいるところで、今後さらに予測精度を上げていきたいと思っています。

まだ予測が難しい原因

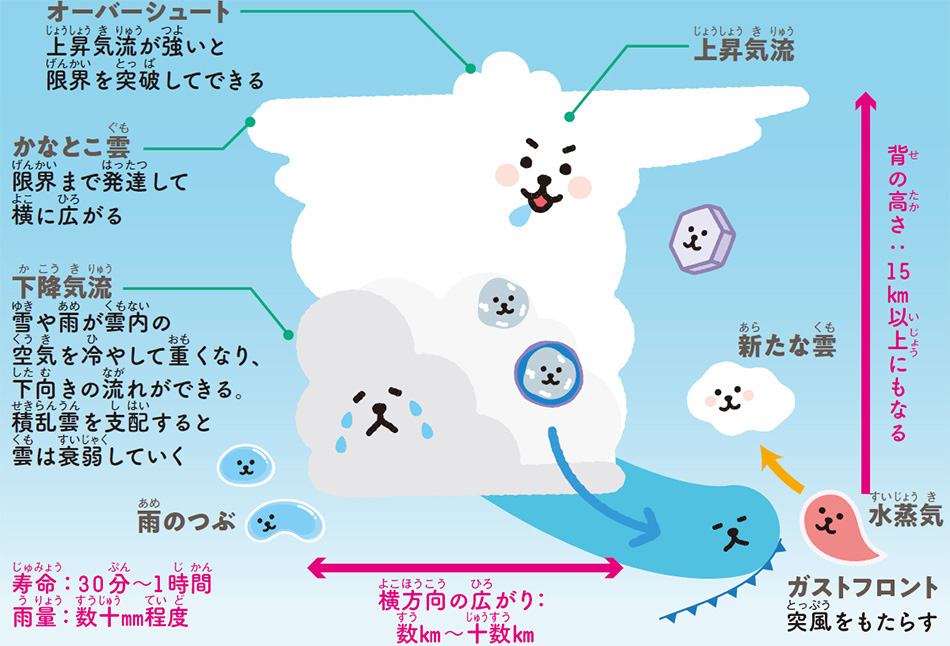

・そもそも雲のことがよくわかっていない

気象予測では現在わかっている大気の運動や雲の物理を数式化し、スーパーコンピューターでシミュレーションしているので、その数式によっては実際の雲の中で起こっていることを表現できず、雲の予測がうまくいかないことがある

・雲の中にある気流などのさらに細かい情報が必要だが、まだ足りていない

積乱雲の横方向の広がりは数キロから十数キロで、その中にある細かい上昇気流や下降気流をきちんと解像度を上げて把握する必要がある

・シミュレーションするための観測データが足りていない

九州で線状降水帯発生するときは、風上側からどのぐらい水蒸気がやってくるかが重要だが、海上だと水蒸気、特に低い空の水蒸気がどのぐらいの量になっているかなかなか観測できない

これらの課題を解決するために、野外観測や室内実験を通して雲の物理を調べ、細かい解像度での数値シミュレーションや、新たな水蒸気観測手法の開発などに取り組んでいます。

天気の急変を察知するためのキーワードと雲の見方

天気の急変を察知するためには、雲や空の変化に気づき、雨雲レーダーの雨量情報を見ることが有効です。ただ、毎日頻繁に空やレーダーを見ることは簡単ではないと思います。そんなときはテレビの天気予報などで「大気の状態が不安定」「ところにより雷」や「竜巻」というキーワードを気にしてみてください。このキーワードを聞いたときは、いつもよりこまめに空の様子を気にしたり、外に出ている時間帯の状況を雨雲レーダーで確認したりするのがオススメです。

特に、積乱雲は現代の技術でも正確な予測の難しい現象なので、観天望気が有効です。積乱雲に関係する観天望気では、「並積雲」が昼ぐらいに出てきて、それから「雄大積雲」が出て、その頭に「頭巾雲」があったりすると、大気の状態がかなり不安定だと気づけると思います。

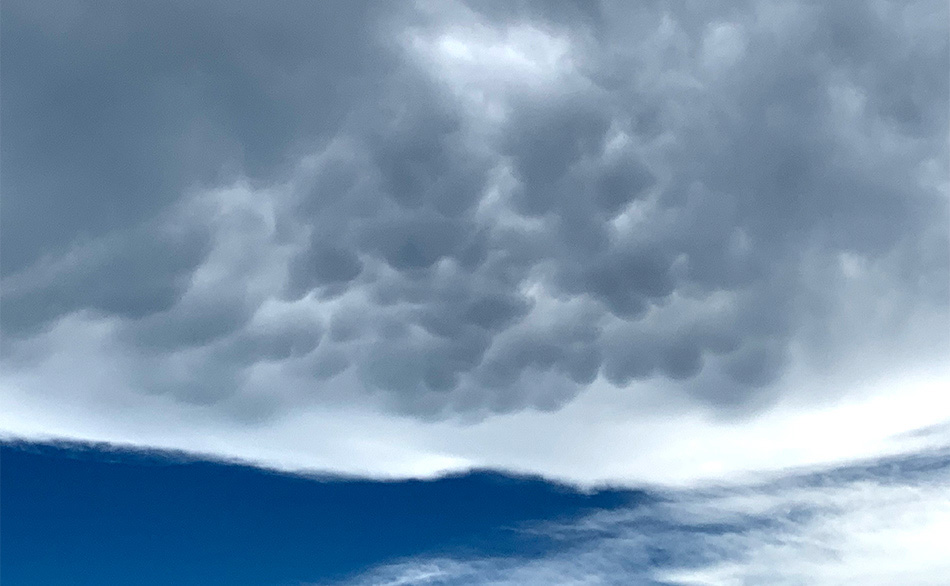

青空になっている所に、このような「かなとこ雲」が見えたり、かなとこ雲が広がってできる「濃密巻雲」が出てきたり、かなとこ雲の下に「乳房雲」などが出たりするときも注意が必要です。特に乳房雲は積乱雲の進行方向の前方に現れることがあるので、雷雨や竜巻の前兆といわれることもあります。

こんな風に、積乱雲に関連する雲に注意して空を見ると、より天気の急変に気づけるようになると思います。

(上記写真すべて 出典「空のふしぎがすべてわかる!すごすぎる天気の図鑑」荒木健太郎/KADOKAWA)

天気予報のアイコンにも、天気急変のヒントが隠れている

気象学はまだ発展途上の学問なので、天気予報が外れてしまうこともあります。一方、予測自体は上手くできていても、天気予報には表現されにくく、本当の意味が伝わりにくいこともあると思います。たとえば、天気予報のアイコンでは「晴れのち曇り」になっている日も、予報の詳しいテキストも見てみると「晴れ、昼過ぎから曇り、所により夕方から雨で雷を伴う」と書いてあることがあったりします。

天気予報を確認するとき、マークだけ見る人が多いと思うのですが、実はもうちょっと詳しく見てみると「晴れのち曇り」だけではない、いろいろなことが書いてあることもあります。そのときに「雷を伴う」「竜巻」のようなキーワードが出てきたら、「ちょっとまずいんじゃないかな」とか「何か急な天気の変化があるかもしれない」というようにアンテナを張ることを習慣にしてほしいと思います。

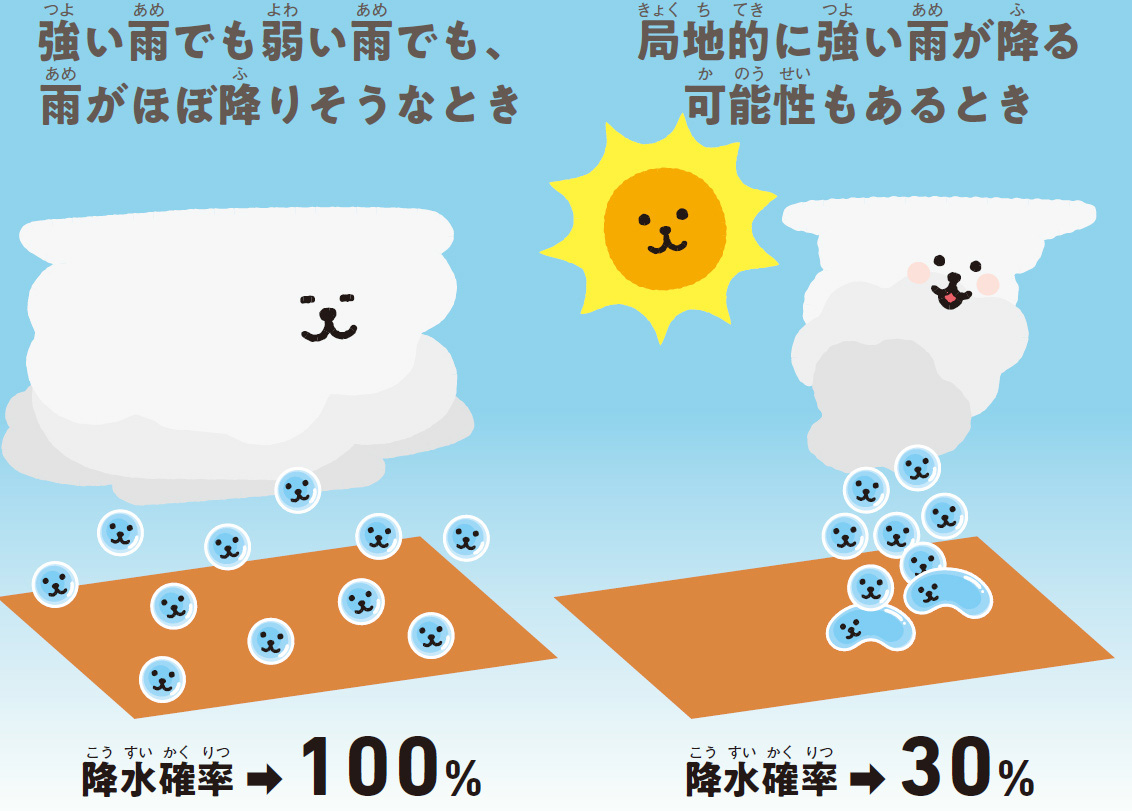

また、天気予報を見るときに降水確率を気にする方も多いと思うのですが、降水確率も勘違いされやすい情報です。降水確率が高いと、「100%の力で土砂降りの雨が降る」と思われていることが結構あります。たとえば、今日の茨城県南部は降水確率30%ですが、これは対象の地域に予報している時間のうちに1ミリ以上の降水量の雨が降るかどうかという確率なので、雨の強さは関係ないんです。降水確率が100%に近ければ弱い雨でも強い雨でもほぼ降りそうな状況ですし、降水確率30%でも局地的に強い雨が降る可能性があります。このようなことも知っておいていただくと、これまでとは天気予報の見方が変わってくるのではないかと思いますし、より正しく天気予報を受け取っていただけると思います。

虹などのきれいな空に簡単に出会える 雨雲レーダーの楽しい使い方

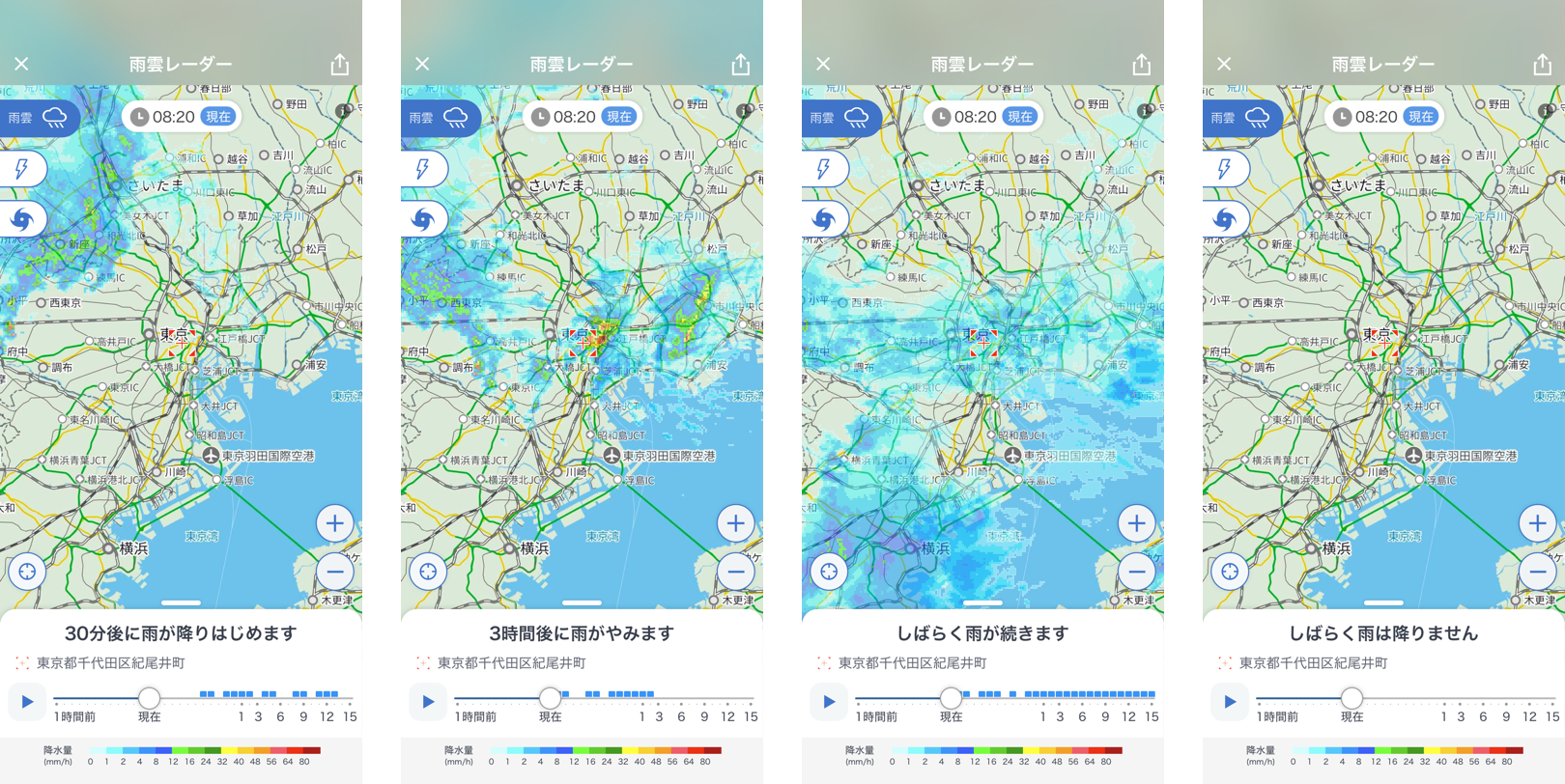

実は、雨雲レーダーを使うと虹を簡単に見られます。虹は、天気雨のように局地的に雨が降っているときなどに、太陽と反対側で雨の降っている空に現れる現象です。虹にはたまたましか出会えないと思われがちですが、雨雲レーダーで雨雲が通り抜けるタイミングを見計らって、通り抜けた直後に日が差してきたときに太陽と反対側の空を見ると、かなりの確率で虹が出ているんですよ。

「観天望気」の一歩先へ 「感天望気」のススメ

興味を持って空や雲を見上げられるようになると、天気の変化にも気がつきやすくなります。空を楽しむために普段から雨雲レーダーの雨量情報や気象情報などを使うことで、いざというときにすぐに使え、それは最終的に自分の身を守ることにもつながると思います。このように、単純に雲や空を見て天気の変化を予想する「観天望気」の一歩先に進んだものとして、雲や空を感じながら上手に付き合い、楽しみながら天気を予想することを、私は「感天望気」と呼んでいます。

防災を常日頃から意識し続けることは誰しも難しいことなので、やっぱりそこには楽しさも必要だと思っています。どうしても「防災」と考えると肩に力が入ってしまい、何かの機会に一時的にモチベーションが上がっても、それを自分のアクションにつなげたりモチベーションを持ち続けたりすることはなかなかできません。そこで、自分から能動的に取り組めて、続けるためには楽しさがあった方がいいと思っています。虹をはじめとする美しい空の風景に出会うために雨雲レーダーを使う、というのがまさに良い例で、もっと楽しむために情報を使っていると、結果として自分の身を守ることにもつながるのです。

極端な大雨や猛暑日は、以前に比べて多くなっています。私たちはこれまで以上に極端な現象に対して、普段から備えておく必要があります。そのためにも天気予報をさらに詳しく確認したり、空の様子を気にしたりしてみてください。空や雲が私たちに教えてくれることは、思っている以上にたくさんありますよ。

Yahoo!天気・災害の雨雲レーダーについて

雨雲レーダーは、「実際にいま降っている雨と今後の予測を確認できる」というシンプルな機能です。雨雲の情報は、気象庁から配信されている高解像度降水ナウキャスト(※)などの情報を組み合わせ地図に重ねて表示しています。

※気象レーダーの観測データを利用して、250m解像度で降水の短時間予報を提供します

スマホでご利用いただく際は現在地情報をオンに設定していただくことで、外出先でも雨雲が近づいていることがわかります。外出先で雨にぬれるのを避けたり、雨が降っているときに「あと30分は家にいたほうがよさそう」と判断したりする際の参考に雨雲レーダーをご利用ください。

また、2021年5月10日にバージョンアップして、雨の降り始めと降り終わりがひと目でわかるようになりました。雨雲レーダーを確認することで、変わりやすい天気のとき、いつ雨が降るのか、いつごろやむのかがわかります。

※雨雲レーダーで雨が通り抜けて晴れた直後に、太陽と反対側の空を見ると、かなりの確率で虹が見られるそうです。記事中の「虹を見つける方法」を試す際にも雨雲レーダーを使ってみてください。

【参考文献】

「空のふしぎがすべてわかる!すごすぎる天気の図鑑」荒木健太郎/KADOKAWA

雲、雨、雪、虹、台風、竜巻など空(気象)にまつわる、おもしろくてためになる知識をやさしく紹介。積乱雲の自虐的ともいえる性質、虹は半円形ではないこと、雨滴のてっぺんはとがっていない……などのトピックが盛りだくさん。近年の豪雨、巨大台風、大雪にまつわる話題も豊富で、「天気・気象のなぜ?」が一気にわかります。

※荒木さんのYouTubeチャンネルでは、本のすべての項目について解説動画が公開されています。

【関連リンク】

- 「雨がいつ降り始めるか、降り終わるかがひと目でわかる」雨雲レーダーで梅雨や台風の季節に備える

- Yahoo!天気アプリ「雨雲レーダー」で雨の季節に備える(コーポーレートブログ)

- なぜ雨雲の動きが分かる?「雨雲レーダー」の仕組み(コーポーレートブログ)

- 雲についての解説(荒木健太郎さん)