「多様性」について改めて考え、一人ひとりが行動するきっかけを提供する社内イベント、「ダイバーシティ&インクルージョンdays」(D&I days) を9月27日から29日に開催しました。

今年度のテーマは「ライフキャリアの多様性」。

ライフキャリアとは、「仕事における経歴や経験」を意味するワークキャリアに対して、家庭や趣味などの日常生活やライフステージ、社会の中での役割などを総合した「生涯を通した生き方」を意味します。働き方が多様になっている今、ライフキャリアはますます多様になっていくと考えられます。

今回は、提供コンテンツのなかから「男性育休を知る・考える ? 先輩×後輩社員 de 男性育休クロストーク」の内容をご紹介します。

この記事では、スリール株式会社の堀江さんによる男性育休に関する法改正の背景や男性育休取得についてレクチャーいただいた内容を再構成してお届けします。

講師・ファシリテーター

- 堀江 敦子(ほりえ あつこ)さん

-

スリール株式会社 代表取締役社長

2010年にスリールを設立。法人向けの女性活躍・DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)推進・研修・コンサルティング、行政・大学向けのキャリア教育を展開している。内閣府 男女共同参画会議専門委員、厚生労働省 イクメンプロジェクト委員などを経験。著書に『新・ワーママ入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)がある。立教大学大学院経営学研究科(博士前期課程/リーダーシップ開発コース)修了。

男性育休義務化の動きについて 男性が家事・育児時間を増やしていくことがパートナーを救う

2022年の4月から育児・介護休業法が改正されました。10月からは、「産後パパ育休」も施行されています。これは、出生8週以内に28日間まで取得できる新しい制度。2回まで分割して取得することも可能です。

なぜ、男性が育休を取りやすくなっていくような動きが出てきたのでしょうか。この社会背景からご説明していきたいと思います。

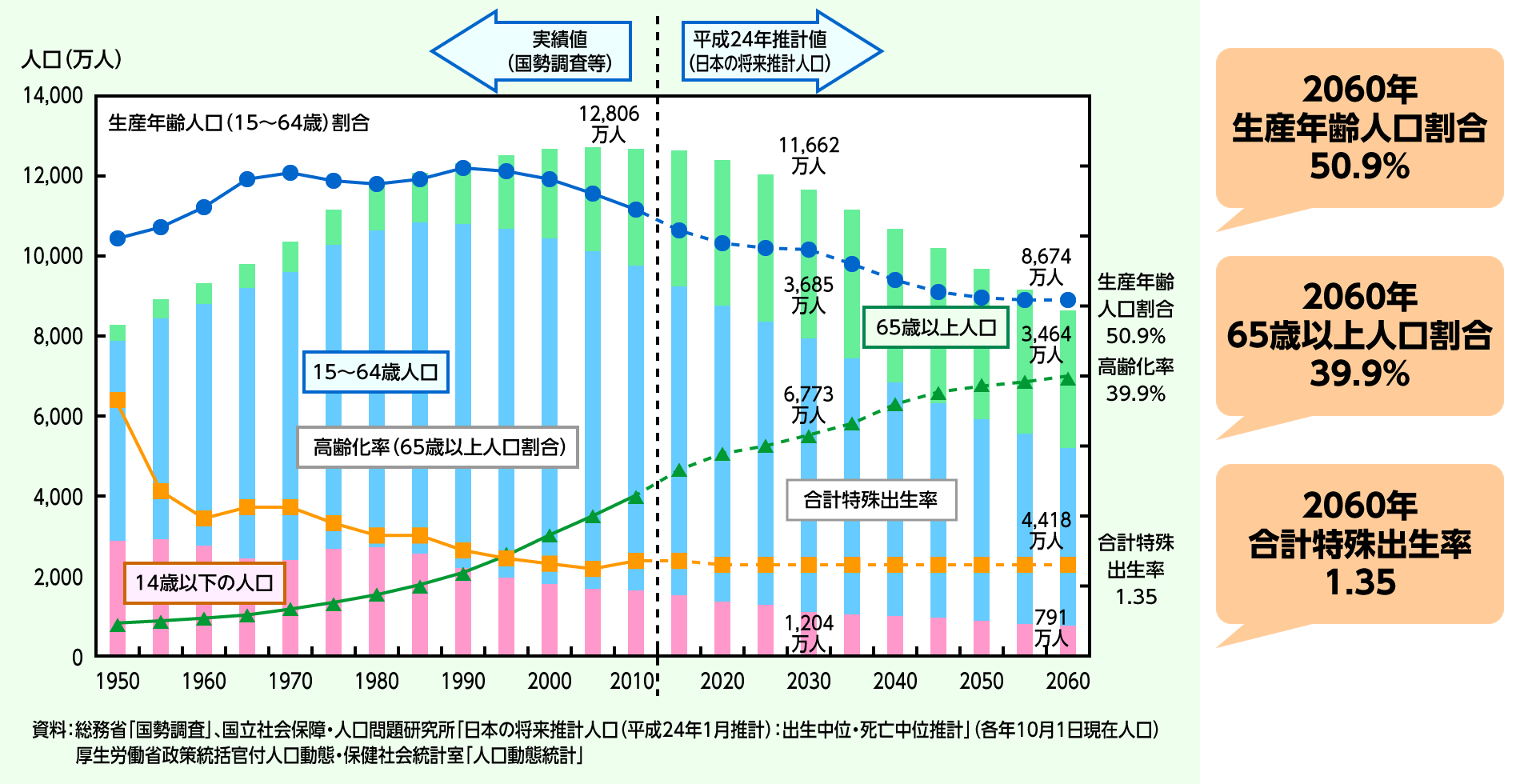

日本の社会課題:労働人口の減少

皆さんもご存じのとおり、少子高齢化により2060年には50.9%、人口の半分しか働き手がいないという予想になっています。また、1人の女性が一生のうちに子どもを産む数は1.35で、ほとんど上がらないと言われています。

労働人口が減少しているということは、経済を支える働き手が少なくなるということです。人口を維持することが可能な出生率は2.07なので、1.35ですとかなり乖離(かいり)しています。

・内閣府「人口減少と少子高齢化」

では、このような背景と男性の育休がどう関わっているのでしょうか?

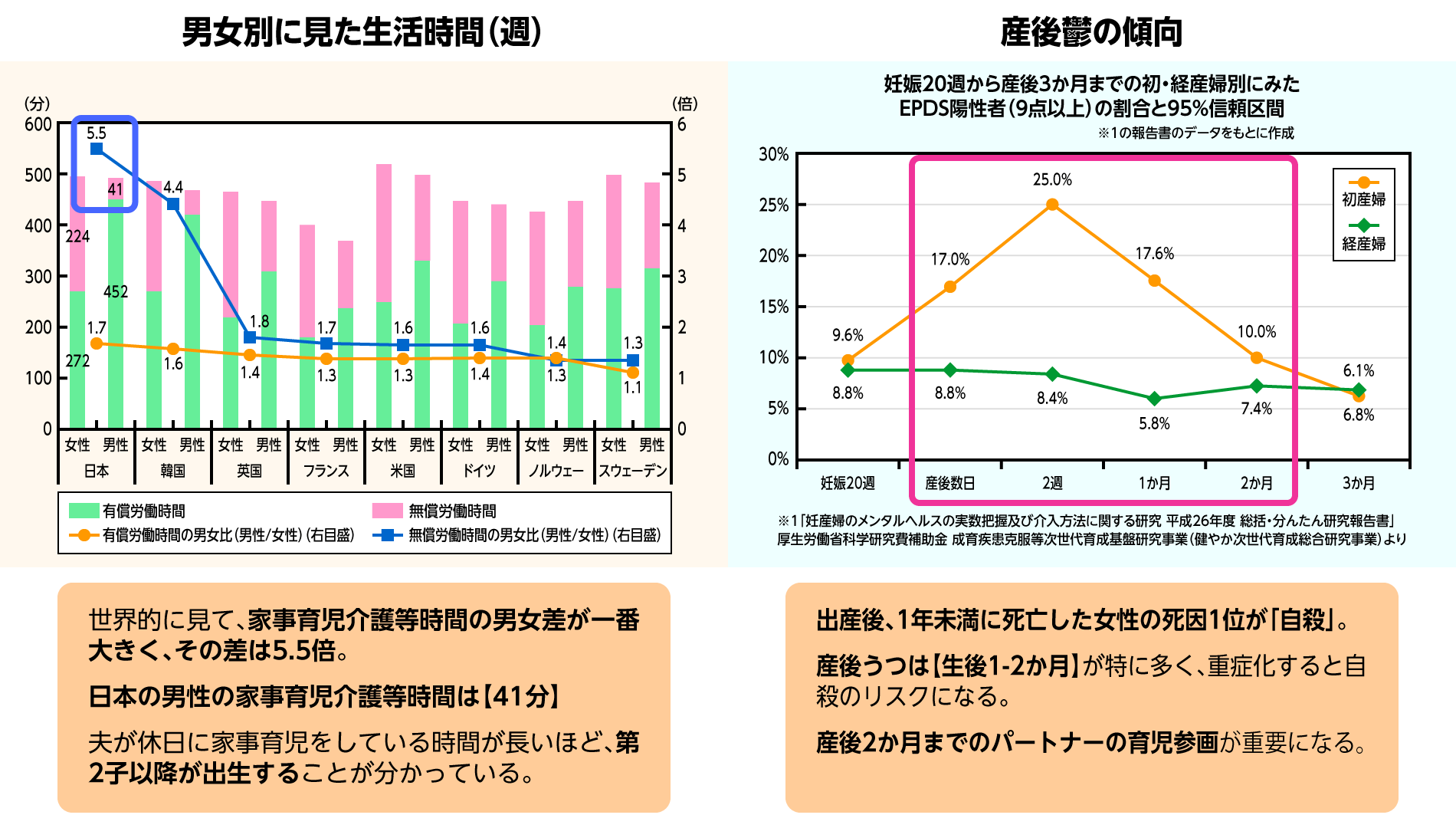

1)男性が育児、家事をしていくと第2子以降の出生が多くなるという研究が明らかになっている

このグラフでは、男女別に見た生活時間の国際的な比較をしています。日本は一番左側で、赤い部分が家事・育児時間です。日本の男性の家事・育児時間は41分といわれています。日本の男性はほかの国と比べてもこの時間はかなり少ないことがわかります。

その一方で、夫が休日に家事、育児をしている時間が長いほど第2子以降の出生率があがるということが明らかになっています。そのため、この時間を増やしていくことに、国は取り組んでいこうとしているわけです。

2)女性は産後にうつになる傾向が高く、男性が育児に参画することが重要

日本で出産後1年未満に死亡した女性の死因の1位は、自殺です。その背景には産後うつがあります。産後に大きく変化するホルモンの関係でうつになりやすいということもあります。

また、夜泣きの対応などで、どんどん疲労がたまりストレスも高まっていってしまうことも原因の1つです。これが生後1、2カ月のときに発症率が高く、重症化すると自殺のリスクがあるといわれています。

特に、今はコロナ禍でいろいろな育児サポートが利用しづらくなっていることもあり、産後の女性を助けられるのはパートナーだけということも多い状況です。特に、産後2カ月までにパートナーの育児参画がとても重要になるということで、この「産後パパ育休」が生まれました。

男性育休 個人のキャリアや生活、企業におけるメリット

男性育休を取得することは、個人のキャリアや生活、そして企業の働き方という面でも、大きなメリットがあると考えられています。

男性育休を取得するメリット

【個人】家庭を見つめ直すよい機会に

【個人】キャリアを見直す機会を得られる

【企業】脱属人化の組織

【企業】生産性が高い働き方にシフト

【個人】家庭を見つめ直すよい機会に 家族との時間が増えることで絆が深まる

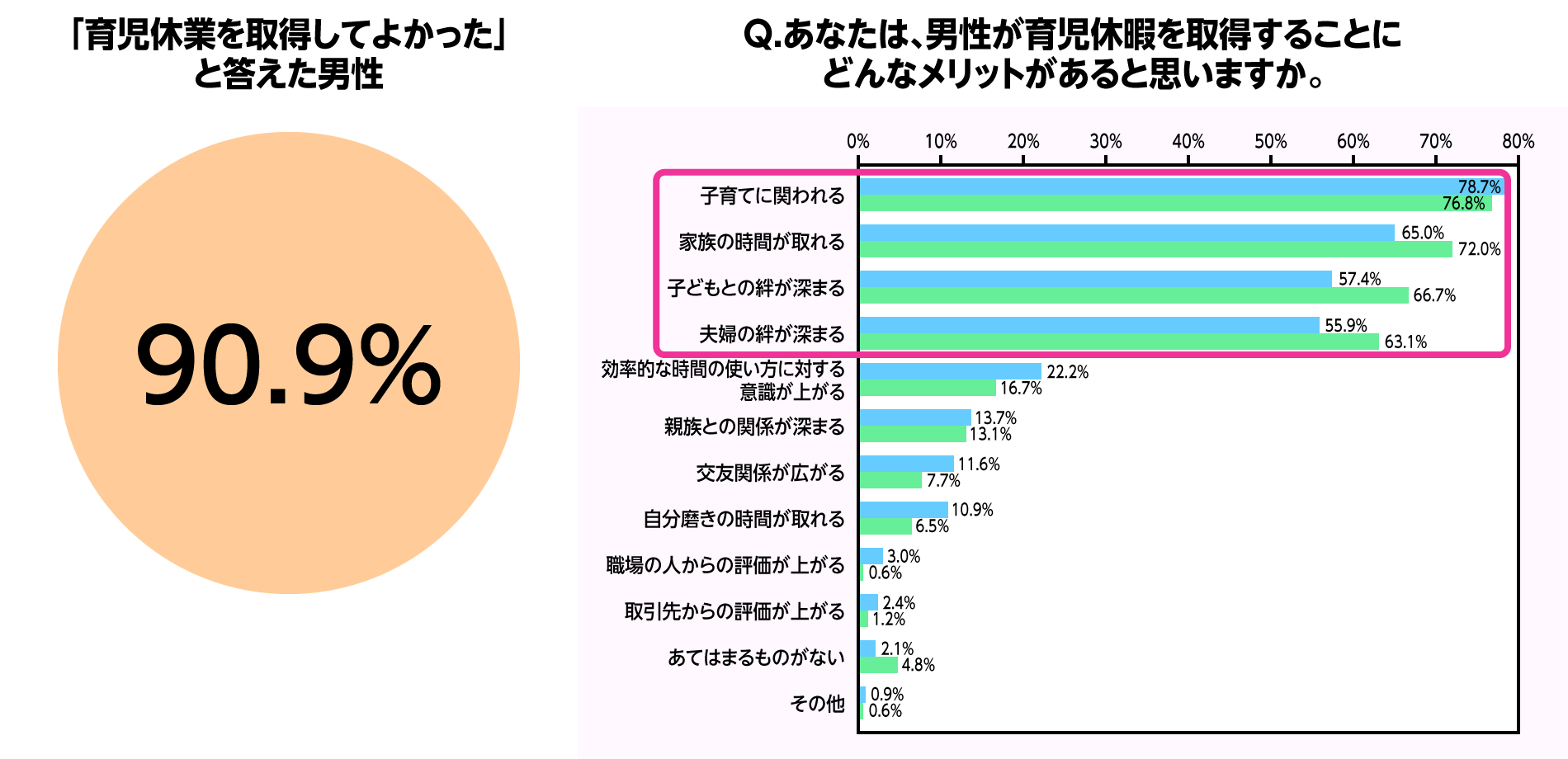

以下の調査でも育児休業を取得してよかったと答えた男性が90.9%いました。

また、どういったメリットがあったか聞いてみると、子どもと家族の時間が増えたこと、夫婦の絆が深まったことが大半でした。

右:全国の男性ビジネスマン497名対象「男性の育児休暇取得に関するアンケート」(2014年)

パパスイッチが押される

男性はご自身が出産するわけではないので、パパスイッチを押されるタイミングというのが、やはり子どもと触れ合った中で、パパスイッチが入るそうです。

実際に育休を取った方でパパスイッチが入った瞬間を聞いてみたところ、

「初めて抱っこしたとき」

「あやしたら泣きやんでくれたとき」

「パパと言われたとき」

といった瞬間に、パパスイッチが入ったという方が多くいらっしゃいました。

子どもとしっかり関わる中で、ご自身が「父親(パパ)になった」と実感されるということが多いようです。

産後の体は毎日10試合ぐらいラグビーの試合をしているのと同じ?

出産後の体はかなりつらい状態にあるということを表しているのがNPO法人・マドレボニータさんのポスター標語、

「母乳を与える。それだけで、ラグビー1試合分の体力を消耗してしまう。」

です。

つまり、産後の生活は、毎日10試合ぐらいラグビーの試合をしているくらいのハードさなんですね。また、産後の体は事故後の全治2カ月の体と同じというぐらい、かなりボロボロでもあります。

参考)「母乳を与える…ラグビー1試合分!?」マドレコピーがTCC新人賞受賞

男性が育児に参加することで、妻からの愛情が続く

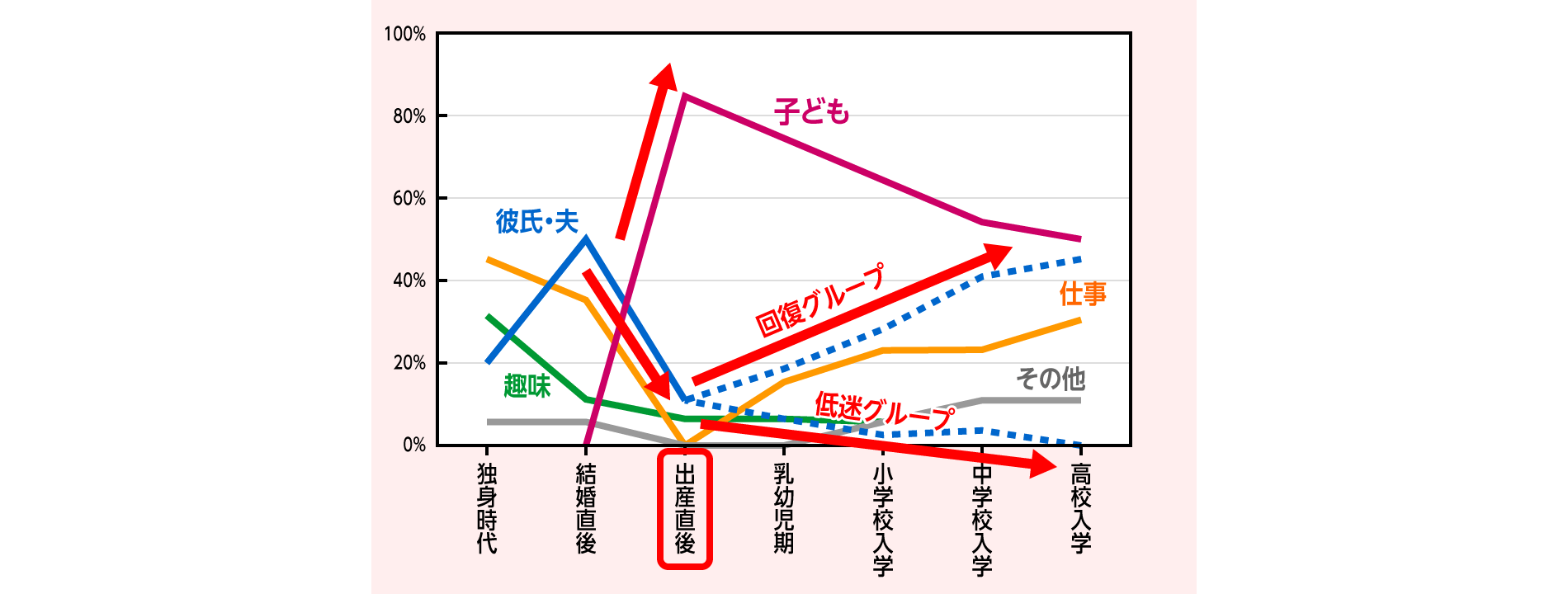

下のグラフは、妻から夫への愛情曲線を研究したものです。これを見ていただくとわかる通り、妻から夫への愛情は結婚後をピークに下がっていくことが研究でもわかっています。その後、出産後に上がるグループと下がるグループがあります。

この違いは、育児に参加したかどうか。特に子どもが1歳半になるまでの間に、子育てに関わったかどうかで、その先の愛情が続くともいわれています。男性が育児に関わることが、パートナーシップの構築につながっていくといえそうです。

渥美由喜著「夫婦の愛情曲線の変遷」

【個人】キャリアを見直す機会になる

「キャリア」の語源はラテン語の「わだち」「道」などですが、育休を取得したことをきっかけに、忙しい日々から離れて今後の人生やキャリアを見つめ直す機会になったとおっしゃる方がとても多いと感じています。

たとえば今までの生活が高速道路のように、脇目も振らず一心不乱にまっすぐ行くものであったとしたら、少しそこから下りて、自分の人生の目的や、自分がどうありたいのかということを見つめ直していくきっかけになったというお話をよく聞きます。

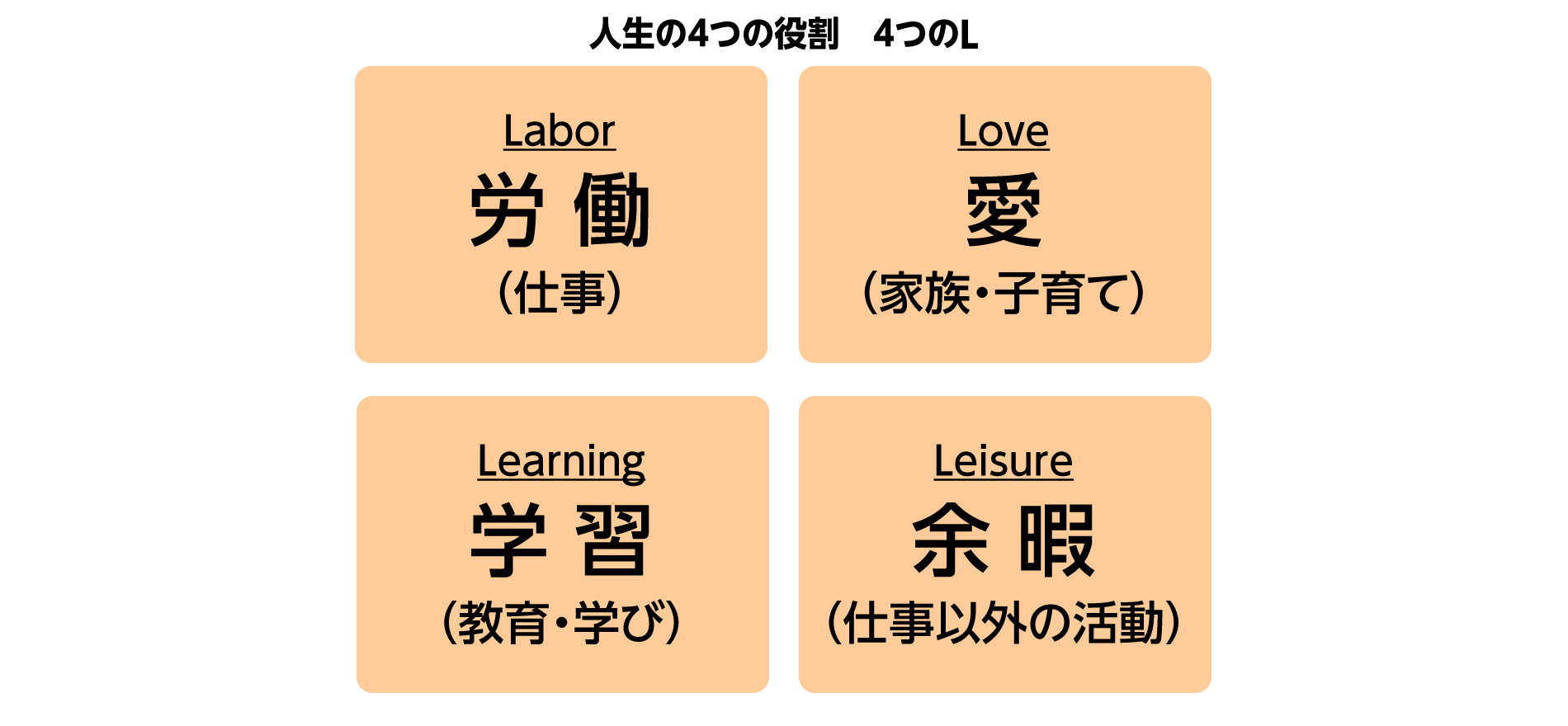

また、新しいキャリアの考え方に「統合的人生設計」という考え方があります。

キャリアは仕事だけではなく、4つの「L」があるといわれています。

子育てや家族の中で培われた経験や学び、そして勉強の中で培われた学び、そしてボランティアや趣味で培われた学び、これらが全て価値になってキャリアになっていきます。このように、統合的に自分のキャリアを考えていくことが当たり前になり始めています。

【企業】脱・属人化組織、生産性が高い働き方にシフト

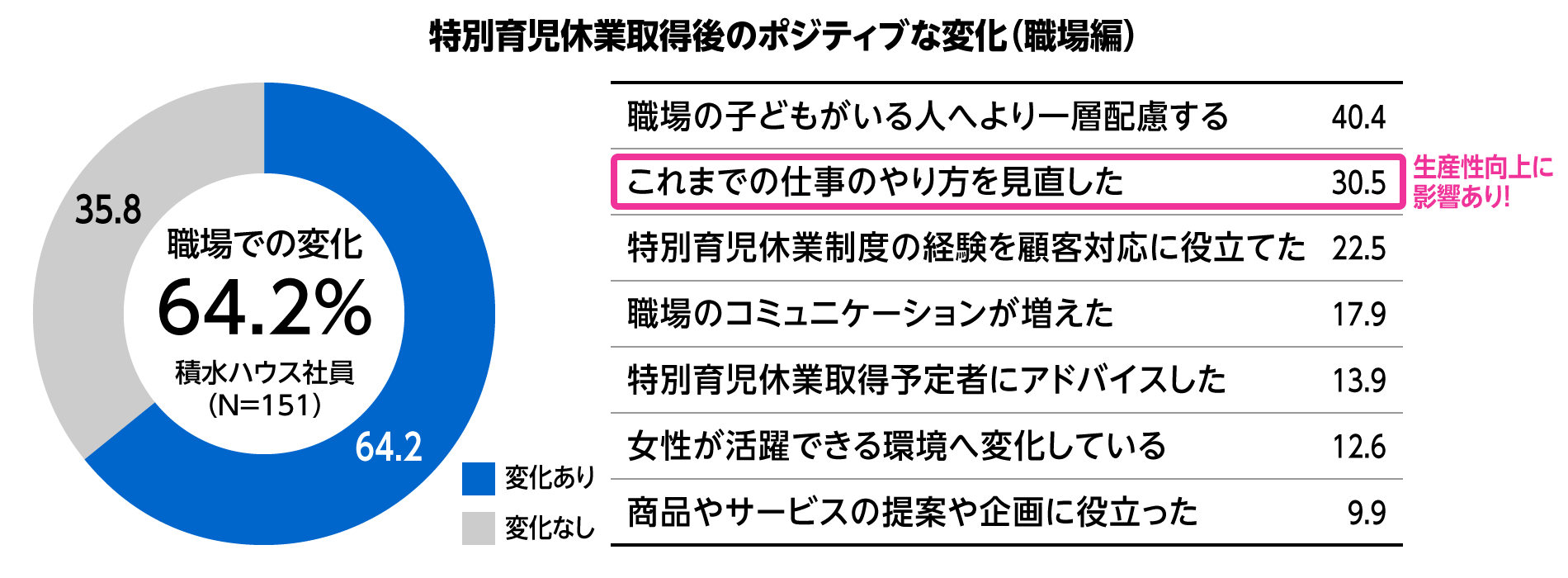

たとえば、積水ハウスさんでは、育休を取った方の約65%が、職場でのポジティブな変化を実感されているそうです。その中で特に「これまでの仕事のやり方を見直した」という方がとても多く、生産性向上に影響があったとのことでした。

これは、育休を取得するにあたって業務の引き継ぎを行ったり、誰が休んでも問題なくチームが回る仕組みになっていくことが、組織だったり個人の生産性が高まるということを感じていらっしゃるからだそうです。

また、パーソル総研さんが、「はたらく幸せ実感」がワーク・ エンゲージメントや組織コミットメントにどのように影響するか調査(※)しています。

この「はたらく幸せ」には、自己成長やリフレッシュ、チームワークなども入っています。つまり、仕事でチームワークが発揮できて、自分の役割承認がされていて、プライベートも充実している環境は、幸せな実感を生む。そして最終的にはエンゲージメントや組織コミットメント、そしてパフォーマンスにつながることも調査で明らかになっています。

※参考)はたらく人の幸せに関する調査【続報版】(テレワーカー分析編)

これまでお話してきたことから、男性育休をよい形で推進することは、育児だけでなくご家族との関係や仕事においてもメリットがあるということがおわかりいただけたのではないでしょうか。

とはいえ、育休を取ったり、子育てしながら働いたりすることは、男性にとって実際どうなのか気になる方も多いのではと思います。

では、ここからは、育休取得の経験がある方、育児中の方を含む3人の男性社員の方にヒアリングをしていきたいと思います!

<後編>男性育休を取る? 取らない? 決断した理由【男性育休を考える】に続きます。