新潟県では2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指しており、この目標を実現するため、農林水産業においても温室効果ガス削減に寄与できる新たな技術を開発し、普及させることが重要です。

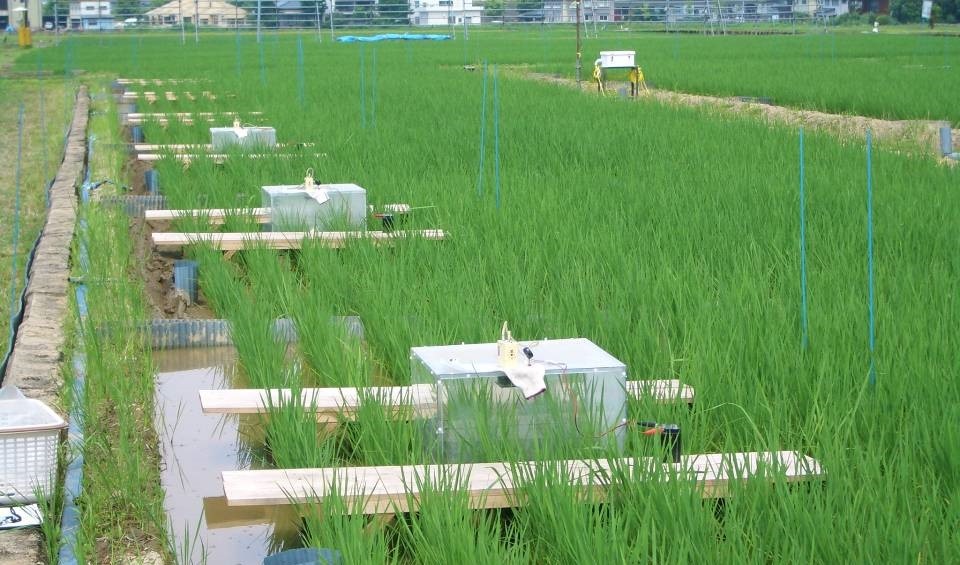

特に新潟県は水稲作付面積が日本一であるため、水田からの温室効果ガス排出抑制に率先して取り組む意義は大きく、効果が出た場合は他の地域にそのノウハウを展開することも可能になります。

また、長い海岸線と広大な森林を有しているため、新潟県で有効な事業ができれば、国内の海や森における温室効果ガスの吸収源対策に生かすこともできます。

現在の温室効果ガス削減のための技術は限られ、実施率も低いため、県が独自に行ってきたこれまでの新たな技術をさらに磨き上げるとともに、一次産業の生産者段階においてその技術の導入が促進される仕組み作りが必要となります。

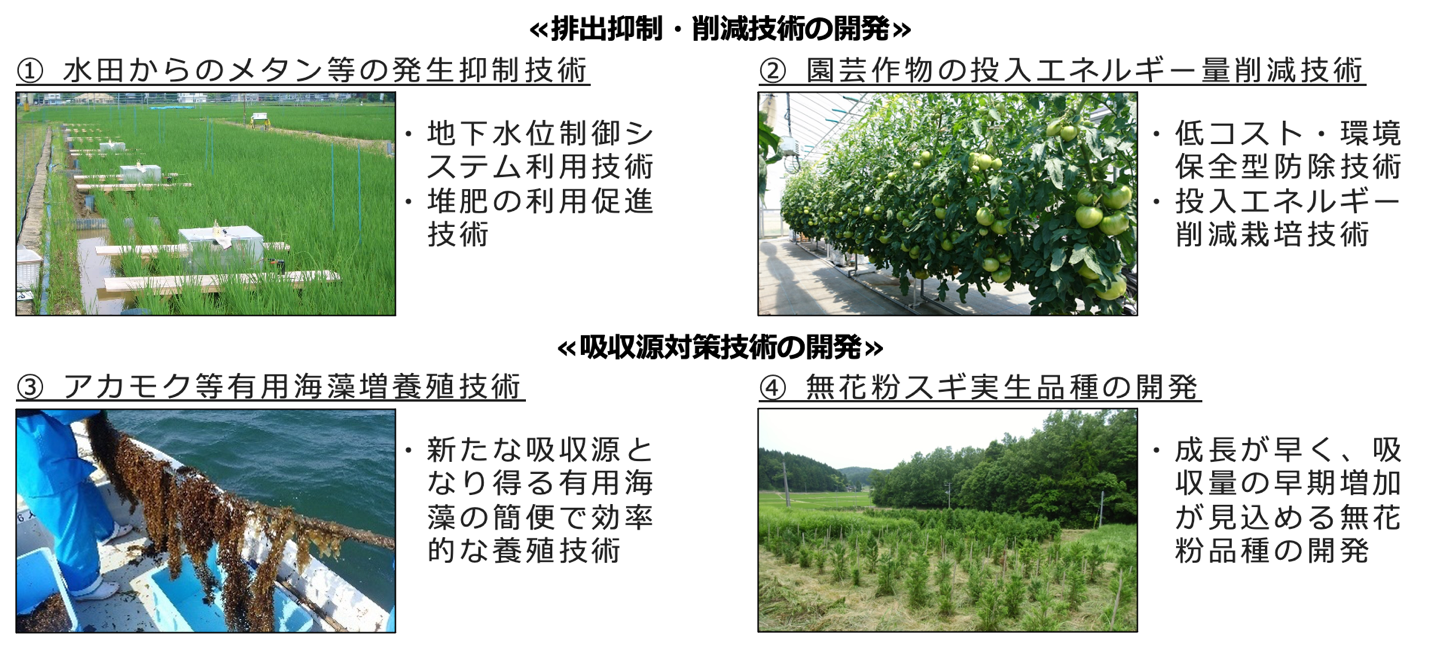

農林水産部の研究機関において、以下のように各分野で考えられる温室効果ガス削減に寄与しうる各種技術の開発を行います。

●温室効果ガスの排出抑制・削減:

-メタン等の発生抑制(FOEAS※水田の地下水位管理技術、堆肥利用促進技術)

-投入エネルギー量の削減(天敵利用など化学農薬削減、温度管理の最適化)

●温室効果ガスの吸収源増加:

-アカモク等増養殖技術開発、無花粉スギ実生品種の開発

FOEAS (Farm Oriented Enhancing Aquatic System):排水機能と給水機能を両立した地下水位制御システム

一次産業の生産者が開発技術を実施することで、温室効果ガスの削減が拡大し、生産者の温室効果ガス削減への意識啓発にもつながり、農業以外の分野での温室効果ガス削減の取り組みも促進されることが期待できます。

特に、水田のメタン発生抑制技術は全国の適用可能水田(FOEAS水田は年々増加している)への波及が期待できます。

また、無花粉スギの植栽を10年間継続することで、今後2042年度以降に吸収量が最大となると想定され、将来の日本の脱炭素につないでいくことができます。

<数値目標>

•温室効果ガスの排出抑制・削減技術の開発(技術普及によるCO2削減量:約7,600t/年)

•温室効果ガス吸収源増加への寄与(CO2隔離・吸収源増加量(試算値):2042年度に最大約440t/年)

新潟県HP:農業総合研究所だより 水田でのメタン排出量測定について

新潟県HP:森林研究所たより 実生無花粉スギ研究について