こんにちは、株式会社LIGのバイク好き編集者の田中宏亮です。ヤフーが2017年4月より「コンテンツ制作ユニット」なるオリジナルコンテンツを手がける部門を設立したと聞き、そのチームを牽引する岡田 聡さんに話を伺いにきました。ヤフーが手がけるオリジナルコンテンツがどんな編集指針のもとに繰り広げられていくのか……といった内容はもちろんですが、それ以上に、特集コーナーなどに「乗り物」というカテゴリーが設けられていないことについて言及したいのです。ハーレーダビッドソンに乗る者として、ここを見逃すわけにはいきません。バイクが担う社会的意義というものを、コンテンツ制作ユニットのトップに余すところなくぶつけたいと思います。

PROFILE

- 岡田 聡

- 1977年生まれ。雑誌編集者を経て、2008年にヤフーに入社。2009年に「Yahoo!映像トピックス」の立ち上げ、サービスマネージャーを経験したのち、2012年より「Yahoo!ニュース」の編集者、企画リーダーを経験。2014年より「Yahoo!ニュース 個人」サービスマネージャーを担当。2017年4月からはYahoo! JAPAN独自のコンテンツ制作部隊である「コンテンツ制作ユニット」のユニットマネージャーに就任。Yahoo! JAPANの編集統括を行うメディアチーフエディターを兼務。

- 田中宏亮

- 1975年生まれ。スポーツライター金子達仁主宰のライター養成講座「金子塾」からキャリアスタート。業界新聞記者や編集プロダクションを経て、ハーレーダビッドソン専門Webメディアの編集長に。その後、フリーランスとして独立。2016年7月から株式会社LIGにジョイン、現在LIGのエディターとしても活動中。もちろん今日も相棒のハーレーとヤフー東京オフィスへ。いつかアメリカのYahoo!に自分のバイク記事を載せるのが夢。

肩書、部署名は掲載時のものです。

ユーザーが課題を「発見」するだけではなく、「解決」できるメディアへ

田中

オリジナルコンテンツを手がけられるという新部門「コンテンツ制作ユニット」について、どのような編集指針を設けられているか教えてください。

岡田

はじめに、「自分たちにしかできないことは何か」をたくさん考えました。パートナーである新聞社や出版社は品質の高い記事を生み出せるよう、長い年月をかけて素晴らしいシステムを構築されています。私たちも努力を続けていきますが、すぐに同じような状況を作るのは難しいですし、練り上げられた良い仕組みから学ぶことがたくさんあると思います。

田中

雑誌の編集経験をお持ちだからこそ、感じ取られた部分なのでしょうね。

岡田

そこで、「コンテンツを通じて、社会の課題を解決まで導く」ことが大事なんじゃないかと考えるようになりました。たとえばYahoo!ニュースで「こんな事件があった」と世の中に伝えることは「課題発見」です。それだけではなく、「この問題に対する打ち手として、こういうことがあるんじゃないか」と別角度の視点の提案や、解決に導くようなサポートをしていくこともできるかもしれない。さらに、課題の解決のために役立つのであれば、ヤフーの募金機能などを使って、支援することもできる。こうした資産の活用は積極的に行いたいと思っています。

田中

「報道と支援の一元化」は、既存のメディアがあまり持っていない視点ですよね。

岡田

支援をしながら伝えるということは、一度挑戦しています。2016年4月に熊本地震が発生したとき、僕らは新聞記者経験のある編集スタッフを現地に送り込んでいます。その記者たちが避難所で支援活動に加わりながら、自分の目でみて取材した最新の現状や、足りない物資の情報などを記事として掲載していきました(関連記事は本ページ下部にリンク)。こうした活動を通じて、コンテンツは単に消費するだけのものにせず、ユーザーが一歩行動を起こすキッカケの情報となるのが良いと感じました。「急いでたくさん作る」ではなく「スローでストック」して、じっくりとユーザーにとって役立つ物作りをすることを目指したいですね。

田中

たしかに、強力な発信力のある「Yahoo! JAPAN」のトップページに記事が紹介されれば、それだけ課題の解決も大きく進むイメージがあります。

岡田

今後は記事や動画などのコンテンツの届け方も工夫していきたいと考えています。公共性や人々の関心が高いイシューであれば、さまざまな角度で連続的に取り上げることができます。そうすると、解決に向けて前進することができるかもしれない。また、僕らだけではなく、Yahoo!ニュース個人で記事を執筆されている専門家の方々や、新聞社や雑誌社のみなさんともこうした動きを一緒にできるといいなと思います。

田中

そう考えるようになったキッカケは何だったのでしょうか。

岡田

これはYahoo!ニュース個人の事例なのですが、名古屋大学大学院・准教授の内田 良さんが「組み体操の事故」の実態について詳細に調査されて発信を続けておられたのです。その内田さんの記事は、その後多くのメディアに取り上げられて、最終的には国や自治体が動くことまでつながったんです

田中

岡田さん自身がそれまでに体験したことがない大きな動きだったんですね。

岡田

個人による懸命な発信が社会を動かし、課題の解決に向けて前進したことを実感しました。ヤフーではそうした方々の活動を支えるための「個人発信」の仕組みを容易にすることで、サポートできればと思っています。PV(ページビュー/ウェブサイトの閲覧回数を図る指標)だけを見るのではなく、課題をじっくりと解きほぐして追いかけることで、社会やメディアにバトンを渡していきたいですね。それが「ヤフーにしかできない独自の価値」につながるといいと思っています。

田中

なるほど……。それほど大きな影響力を持ちつつあるYahoo! JAPANが、あってはならない見落としをしているとは、僕としても残念でなりません。

岡田

え? 見落とし?それは失礼いたしました。どこかに不手際があれば改善します。

田中

嘆かわしい見落としを見つけてしまったのです。今日はそれをお伝えしにきました。

岡田

(何この人、怖い……)

離れた距離感をつなぐ「設計」と「仕組みづくり」

田中

それは、「特集-Yahoo!ニュース」などに、クルマやバイクに関する「乗り物」というジャンルが設けられていないことです。

岡田

乗り物……確かにありませんね。え? それが問題なんですか?

田中

大問題ですよ、由々しき事態と言ってもいい。あのYahoo! JAPANがクルマやバイクといった趣味の世界をフィーチャーしていないなんて。実際、Yahoo! JAPANを見ていると、バイク関連のニュースなんて「ホンダがモンキーの生産終了を発表」など寂しくなるものばかり。本来はもっと明るいニュースがたくさんある輝かしい世界なのに、まったく取り上げられていないじゃないですか。

岡田

(ああ、だからこの人、こういう格好なんだ……)えーっと、そうするとですね、改めてバイクが社会に対して果たすミッションを教えてもらえますか。

田中

バイクではなく、ハーレーダビッドソンで聞いてください。

岡田

(めんどくさいな、この人……)じゃあ、ハーレーダビッドソンのミッションを教えてください。

田中

ハーレーのミッションは、人生をより豊かにすることです。考えてみてください、バイクの免許が必要な仕事って、郵便配達や新聞配達、バイク便ぐらいなんです。大型自動二輪免許が必要な仕事ってありません。

岡田

たしかに、言われてみればそうですね。

田中

つまり大型自動二輪免許が必要な世界というのは、完全なる趣味の世界なんです。ハーレーは3桁万円を超える車両が大半ですが、休日にハーレーで駆け抜けることで、所有する喜びや自分にしか見えない景色を楽しめる満足感を得ることができ、日々の活力が得られ、その人生を彩り豊かなものにしてくれます。

岡田

なるほど、それは社会に向けて広く発信すべき内容ですね。ただ、僕のようにバイクの免許を持っておらず、その感想を実感しにくいユーザーにはなかなか響かない印象があります。

田中

そう、そこなんです。実際に乗って自分で操れば、他の世界では得られない感動や景色に巡り合えるのがバイクなんです。でも、バイクに乗ろうと思うと免許の取得が必須。そのハードルこそがバイクが抱える課題であり、Yahoo! JAPANという巨大メディアが助力せねばならない、いや助力すべきジャンルだと言えないでしょうか。

岡田

(なんだろう、熱量のせいですごく気圧される……)

田中

ちなみに、岡田さんはバイクへの興味っておありですか。

岡田

え? あ、僕ですか。いえ、今のところはあまりないですね。

田中

じゃあ、思い切ってハーレーに乗ってみるところから始めてみてはどうでしょう。

岡田

実用性が高いクルマではなく、バイクからですか……(笑)。

田中

おかしいですね。

岡田

え? 何がですか?

田中

僕が熱弁すればするほど岡田さんの気持ちが遠のいていくような感じがするんです。

岡田

ええ、今田中さんと僕の気持ちは100億光年くらい離れていると思うんです。

田中

今はとても縮まる気がしませんが、キッカケひとつで何でも乗り越えられるものです。距離なんて関係ありません。

岡田

けれども、この離れている距離感をどうつなぐか、ということへの働きかけが今後とても重要になってくると思います。

田中

(むっ……はぐらかしながら、うまくまとめようとしている……)

岡田

今のインターネットの世界は、「自分の知りたい」ことや「触れたい情報」が流れてくる仕組みが発達していますよね。けれども、使い方によっては情報摂取も偏りがちにもなります。ですから、栄養がバランスよくとれるような、それぞれの塊のあいだを繋ぐ役割がYahoo! JAPANにはあるんじゃないかなと考えています。「自分たちができることってなんだろう」と思案することはとても重要で、常にユーザーを取り巻く環境を意識したコンテンツ作りをしていきたいですね。

田中

情報が一部の集団だけで完結しないためには、どうすればいいんでしょうか。

岡田

「偶然に出会う」というのはとても大事だと思います。自分が欲しい情報だけでなく、インスパイアするような情報にもきちんと出会えるような、仕掛けや仕組みを整えていくことが必要ですね。個人が発信する環境を整え、パートナーとのエコシステムをもっと磨き、ユーザーにとって多様で便利な機能を提供する。編集者として「いまどういうコンテンツが最適か」を考え、サービスを設計と連動させていくことができれば理想です。

田中

バイクもそうした仕組みづくりから始めねばならない、とも言えるわけですね。

岡田

え、ええ、そうですね。

震災をとおして感じた、メディアの「責任」

田中

2008年にヤフーに入社されてから、グループ全体の編集統括に携わり、さらにコンテンツ制作ユニットのマネージャーなども兼務されるなど、いろいろな役職をご経験されていますよね。ヤフーで積んでこられたおよそ9年のキャリアのなかで、もっとも印象に残っていることは何でしょう。

岡田

いちばん印象深いのは「災害対応」ですね。2011年3月11日に発生した東日本大震災の際、ヤフーの従業員は全員ビルから避難していました。当時は今みたいにモバイル端末も普及していませんし、インターネット回線も混み合っていて、サイトにアクセスできなかったんです。Yahoo! JAPANがまったく更新されていない時間があったんです。

田中

今だったら大変な騒ぎになるでしょうね。

岡田

そのとき僕は、外部からサイトにアクセスできるパスワード生成器「トークン」を持っていたんです。それを使いながら、近所の編集者の家でエンジニア2人に編集者2人というチームで更新作業を進めました。そしていざサイトを更新してみると、ものすごいアクセス数があったんです。

田中

今では災害発生時は「まずはYahoo! JAPAN を開いて、情報を確認してみよう」となりますからね。

岡田

改めて全国のユーザーに信頼されていることを実感しました。弊社の経営陣も含め、社員全員の意識のなかに「とりあえずYahoo! JAPAN」の価値観をつくることの大切さが形成されたのだ、と思っています。ですから、ユーザーの期待に答えるためにも、より良いサービスを提供できるように取り組んでいきたいです。

田中

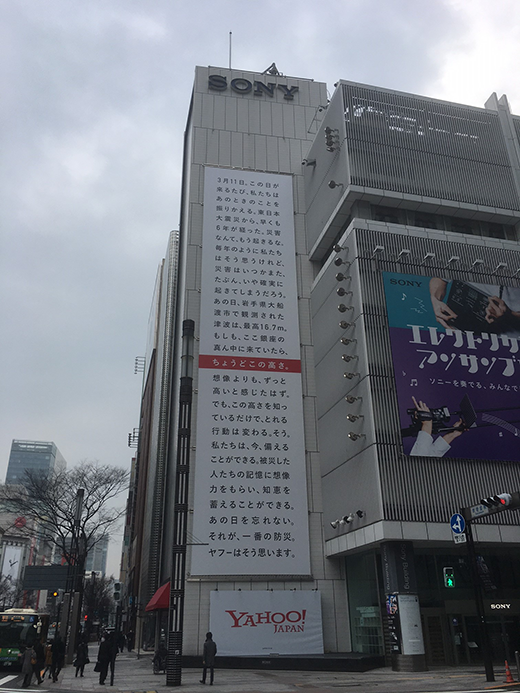

東日本大震災といえば、2017年3月、「岩手県大船渡市に到来した津波の高さ」を表す広告を東京・銀座のソニービルの壁面に出されていましたよね。

岡田

あの広告も、弊社の「災害に対する意識」の表れですね。同じ社内の取り組みですが、編集者として「ああ、こういう方法で人々に防災意識を伝えていくことができるんだな」と感動しました。同時にこういう方法を思いつけなかったことを悔しくも感じましたね。僕らは、スマートフォンやアプリで情報を伝えることに囚われすぎています。何万字も書いた記事よりも、どんなインフォグラフィックよりも、あの広告の方がインパクトを与えられたのかもしれない。そのように「自分たちにできる」ことを考えるのが、われわれメディア編集者の仕事なのだと思っています。それを実現していくことで、私たちに向けられる信頼をヤフーの社員も実感できることでしょう。

田中

「信頼される」ことは、メディアの核の部分でもありますよね。

岡田

ヤフーは約20年もの歳月をかけて信頼を培ってきました。しかし、その信頼が崩れるのは一瞬です。そうならないためにも社内での啓発や教育をすべきですし、カルチャーづくりや法律、メディアの倫理感をきっちり守っていくことが求められています。

田中

つい最近、メディアの倫理観を問われるニュースが話題にもなりましたね。

岡田

だからこそ弊社では、教育プログラムやガイドラインをつくって情報発信に関するテストを実施するなど、全事業領域の担当者への啓発を大切にしています。

田中

設立されてまもないコンテンツ制作ユニットについて、現在を評価すると100点満点中、何点ぐらいでしょうか。

岡田

現時点では50点の充実度です。

田中

充実度という言葉には、この先の期待値が込められているのでしょうか。

岡田

ええ、まだ始まったばかりです。これまでコンテンツ作りに向き合った経験豊富な編集者がたくさんいますが、これからは「未知の体験」なんだと思うようにしています。

田中

未知の体験ということは、岡田さんでさえ予想できないことが、たくさんある、と。

岡田

たくさんあります。インターネットを取り巻く環境やデバイスも、日々進化しています。「スマートフォンもいつかは次世代デバイスに置き換わる」と言われているなかで「次は何が来るんだろう」と、なるべく先まで見通す目線が大事だと思います。

田中

どうしてもウェブメディアは、PVやUU(ユニークユーザー/ウェブサイトに訪問したユーザー数)といった目先の目標ばかりを追いかけてしまいがちですもんね。

岡田

数年先の市場動向を見ながら短期的な視点で、三手ぐらい先までは読めるはずなんです。ですが、中長期の目線で、「何をするとき、何のためにコンテンツづくりをするか」のゴールを絶対に忘れてはいけません。ですから編集者である以上、「Yahoo! JAPANは未来においてどういうモノ作りをするのか」について常に意識する必要がありますし、視座・視点を高くもっておく必要があると感じています。

田中

そうすることで、社会の課題解決に貢献されたい、ということですね。

岡田

はい。「課題発見」だけでなく、「課題解決」を志向するモノづくりを目指して、人々の意識や生活が1ミリでもさらに良くなるような活動が理想ですね。コンテンツ制作ユニットは立ち上がったばかりですが、メンバーの個性を大事にして目線をあわせながらチャレンジしたいと思っています。

田中

Yahoo! JAPANの今後のコンテンツ制作への期待が大きくなるお話ばかりでした。ありがとうございました。

あ、ハーレーに乗りたいと思われたときはぜひお声がけください。いろいろとご協力しますので。

岡田

はい、そういう気持ちになったときはぜひ(笑)。